مراكش فاتنة العابر والمقيم: كيف صاغ الآخر مُتخيَّل المدينة

فريد الزاهي 5 مارس 2023

أمكنة

باب أغناو أحد البوابات الـ19 التي تحيط بمراكش (Getty)

شارك هذا المقال

حجم الخط

لمدينة مراكش المغربيّة سحر خاص ليس فقط لدى من زاروها أو حلّوا بها من الأجانب، بل أيضًا لدى من عاشوا بها ومن قضوا بها قسطًا من حياتهم ورحلوا عنها. مدينة فاس فتنت بعض الكتاب من قبيل الأخوين طارو في الثلاثينيات ووصفوا عوائد أعيانها وبورجوازيتها ورياضاتها الفسيحة، ومن قبيل الكاتب الأميركي بول بولز الذي كتب عنها رواية "بيت العنكبوت" التي تقع أحداثها في بداية الخمسينيات. وفاس كانت أيضًا لدى العثمانيين عنوانًا للمغرب (مملكة فاس)، غير أن مراكش، التي تقاسمت في فترات عديدة مع فاس عاصمة المملكة الشريفية، منحت للمغرب الأقصى اسمه باللاتينية (ماروك، موروكو)، حتى إنها في القرن الماضي كما في الحالي، صارت رمزا للمغرب، وحجبت ببهائها مدنًا ذات أمجاد هائلة كطنجة الدولية وفاس العريقة، والرباط العاصمة نفسها.

مراكش فضاءً للحكي والاستكشاف

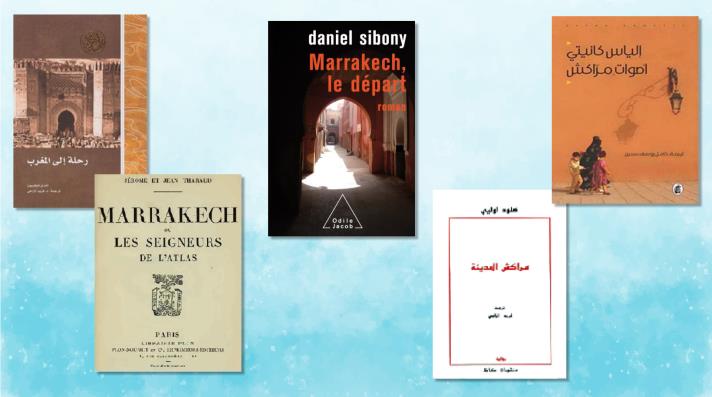

استهوت مراكش علماء من قبيل إدمون دوطي، فمنح اسمها إلى رحلة استطلاع أنثربولوجية قام بها عام 1905 من الدار البيضاء، متوقفًا عند عوائد القبائل ومعتقداتها، فكان بذلك، بعد الراهب دو فوكو، من أوائل من وقفوا عينيًا على "غرابة" هذا الشعب المنعزل، المنغلق والمستغلق على الكشف، الذي يعيش رتابة الحياة قرب بحر الظلمات. أما أندري شوفريون، الأديب العاشق للشرق، الذي امتدت رحلاته من دمشق إلى مصر إلى فلسطين، فإنه سوف يقوم برحلتين إلى المغرب صدرتا في كتابين: الأولى قادته إلى فاس عام 1905 (وقد ترجمنا الكتاب إلى العربية، وصدر بعنوان غير عنوانه الأصل عن هيئة أبو ظبي للثقافة)، والثانية قادته إلى مراكش عام 1913، بعنوان: "مراكش تحت النخيل". وبالرغم من استعادة المؤلف للعديد من التصورات النمطية عن مغاربة ذلك الوقت إلا أن حساسيته المتنورة جعلته يقف على فرادة الناس والأماكن بلغة تنم عن الشاعرية والعمق. كما أن الأخوين طارو، في ثلاثيتهما عن فاس والرباط ومراكش، تركا لنا كتابًا بين الحكي والوصف بعنوان: "مراكش أو أسياد الأطلس"، كان فاتحة تلك الثلاثية (1920)، ترجما فيها بشكل فظ التصورات الاستعمارية التي بثاها في كتبهما الأخرى.

يعرف البعض أن مراكش استجذبت الكثير من الفنانين في المرحلة الكولونيالية. فقد زارها المخرج الأميركي الشهير أورسون ويلز. كما زارها، بين الفينة والأخرى، السياسي البريطاني ونستون تشرشل، الذي كان يرسم فيها لوحاته عن جبال الأطلس الشاهقة المحيطة بالمدينة الحمراء. واستقر بها لفترة فنانون كالفرنسي ماجوريل، الذي شيد بها حديقة تحمل اسمه، جلب لها أكثر النباتات ندرة؛ والفنان إيدي لوغران، وجاك أزيما، وكان بعض هؤلاء الفنانين وراء ظهور فنانين محليين. ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، فقد أدمن فنان الأزياء الراقية إيف سان لوران، هو ورفيق عمره بيير بيرجي، التردّد على مراكش وأبدع بها العديد من أزيائه الشهيرة، وأنشأ بها متحفا يحمل اسمه بعد أن اقتنى حديقة ماجوريل، وحول بها بيت ماجوريل إلى متحف للفنون الأمازيغية. أما الكاتب الكتالاني خوان غويتيسولو، فقد استقر بها حتى وفاته، وصارت ساحة جامع الفنا، موطن الحواة والحكاة والبهلوانات، مجاله المفضل. بل إنه كان وراء حيازة هذه الساحة العريقة، التي كان يدمن الجلوس في حاشيتها بمقهى فرنسا، على لقب التراث الشفهي واللامادي لليونسكو عام 2001.

مراكش أيضًا، كانت عنوانًا لروايتين شهيرتين من أديبين عالميين. الأولى صدرت عام 1969 بعنوان "أصوات مراكش" للأديب البلغاري الأصل الحاصل على جائزة نوبل إلياس كانيتي (ترجمها للعربية كامل يوسف حسين عام 2012)؛ والثانية أصدرها عام 1979، كلود أوليي، الأديب الفرنسي المعروف الذي ينتمي لتيار الرواية الجديدة بعنوان: "مراكش المدينة" (ترجمناها إلى العربية عام 1995). وإذا كانت رواية كانيتي أشبه بمعزوفة موسيقية، بحركات متماوجة، فإن رواية أوليي رحلة بصرية وصفية لأحوال المدينة وأزقتها وكائناتها. "أصوات مراكش"، كما قال عنها مترجمها: "أقرب إلى معمار موسيقي، شديد الرهافة والدقة، يشف حدّ الشجن، يصخب حدّ العنف، يسافر راحلًا في الفرح، يتماوج مخاصرًا المدينة التي يعزف في رحابها، ثم ينساب مختزلًا نبض مراكش في دقة مذهلة".

أقام كلود أوليي بالمغرب مع زوجته في بداية الخمسينيات واشتغل في الإدارة الفرنسية، وكان من المنتبهين للآثار الكولونيالية السيئة على السكان. وروايته تعبير عن الفتنة التي ألقتها في وجدانه المدينة الحمراء التي قال فيها في روايته: "صومعة الكُتبية، المنتصبة كسارية سفينة فوق البنايات مرصعة بدائرة ضوء السطوح والحدائق والسهل والصحراء أيضًا. إنه الضوء الذي يعيد المترحّل إلى المدينة، مدينة الرُّحَّل الذاهلين الشموخين الثملين بالحنين للكثبان. مدينة لها إيقاع واحة، فبعد الجولة الطويلة بين الأحجار والأشجار الواطئة، تستنير الدكاكين في لجة الغبار، وتنبجس دقات الطبول بعنفها فجأة في الليل الساخن لساحة جامع الفنا (…) كلهم هنا، ينبثقون فجأة لا ندري من أين، مطلقين الليل من عقاله (…) إنهم يتكلمون وينشدون، وخارج كل كتابة يتمتمون".

"مراكش، الرحيل"

في 2009، أصدر المحلل النفساني الفرنسي (ذو الأصول المغربية) دانييل سيبوني رواية بعنوان "مراكش، الرحيل"، عبارة عن سيرة ذاتية روائية منفتحة على الحنين والطفولة. فقد وُلد المؤلف بمراكش في بداية الأربعينيات، وقضى صباه في قلب المدينة القديمة بها، ورحل عنها مع أبويه إلى فرنسا عام 1955 (قبيْل استقلال البلاد) وهو ابن الثالثة عشرة. وسيعود الكاتب إلى المدينة مرة مرة، وفي كل عودة كانت لحظات الصبا تطفح وتلح عليه بالكتابة والاستعادة لوهجها. والرواية هي تناسج بين هذه الرغبة في الكتابة وتلك الشحنات التي تلح على الذاكرة وتسعى إلى أن تترجم نفسها بنفَس حكائي خاص.

في إحدى رحلاته إلى مراكش، اقتنى المؤلف دفترًا وصار يسجل فيه مشاعره وما يعرفه عن هذه المدينة. ثم وضع الدفتر في قمطر. لكن، سنوات بعد ذلك أخرج الدفتر من مخبئه لكي يترجم تلك الانطباعات إلى قصة قصيرة، غير أن الحماسة حولت القصة في نهاية المطاف إلى رواية. وبالرغم من أن الرواية ذات شخصيتين ترتبطان بالحب في هذه المدينة، وتستعيدان علاقتهما في ظروف مطبوعة بجريمة اقترفت بها، فإنها مطبوعة برغبة في استعادة الذات، ولو اقتصر ذلك على بعض الأجزاء فقط. تتحدث الرواية عن المنفى وعن الحنين، لكن من غير انصياع للمواضعات المرتبطة بهما. والصبي الجالس على حصير يتجرع شايه الساخن في عزّ الحر تحت شجرة في بادية مراكش، بعد أن ارتوى من ماء البئر، صورة بليغة للصبا تمنح للرواية ذلك البعد الذاتي.

"الصوت، لأن الأمر يتعلق بصوت، يقترح عليّ من غير أذى: اكتبْ مراكش. كان الصوت الهاتف منطوقًا آتيًا لي في ما يشبه المنام، مثل حلم. الصوت في ذهني غير أنه قد أتاني من الخارج.... عشت هنا حتى الثالثة عشرة، حتى رحيلي إلى فرنسا عام 1955. في المدينة كانوا "هم" [المسلمون]، ونحن والنصارى، الذين كنا نبصر بهم نادرًا....

"لا يتوجّب عليك أي شيء اكتب فقط، واتبع خيط الحكاية".

ثمة شيء أكيد، أني أحس بذبذبات هذا الماضي البعيد وبغياب كل أولئك الناس الذين عشت بينهم.... أكتب ما يأتيني غير أني أحس بنفسي كأن كائنًا خفيًا يملي عليّ ما أكتب...".

هكذا تنضح الرواية بهذا الإلحاح على كتابة المدينة، وكأن الأمر أشبه بوحي خفي، أو بحكاية انتظرت طويلًا كي تخرج إلى الناس وتقول كل شيء عن تلك الفترة التي كان فيها اليهود المغاربة يتعايشون في المدن القديمة مع المسلمين، ويتكلمون العربية يوميًا وإن كانت لغة المعرفة لديهم هي العبرية. بيد أنها تشكل أيضًا شهادة من الداخل كما هي روايات إدمون عمران المليح الذي، رغم منفاه الباريسي، عاد للعيش بالرباط ليكتب، بعد أن بلغ الستين من العمر، روايات عن المغرب مليئة بعشق البلد وحب أناسه، إلى درجة أن جيرانه وأبناء حيه كانوا يسمونه "الحاج"...

هكذا تستمر مراكش في فتن العابر كما المقيم، وتغدو منبعًا لمتخيل أدبيّ وبصريّ لا ينضب. وكأنها وهي تنسج تاريخها، تطرزه على هوى نظرات الغريب والنازح وابن البلد. فمراكش ليست حاضرة كباقي الحواضر، إنها تستقطب الحكايات والصور كي تولد من جديد، وبإيقاعات مبتكرة، في روايات وحكايات الآخر، وتستحث أبناء البلد على الحكي، كما هي حال كتاب ماحي بنبين "حاكي مراكش"، التي تشكل قصصه غوصًا في أمعاء المدينة وحكاياتها الصاخبة... إنه تناسل تتقاطع فيه الذات مع الآخر، وتتحوّل فيه مراكش إلى مصدر خصيب للكتابة والحكي والصورة، يحلق بها إلى سماء العالمية.

فريد الزاهي 5 مارس 2023

أمكنة

باب أغناو أحد البوابات الـ19 التي تحيط بمراكش (Getty)

شارك هذا المقال

حجم الخط

لمدينة مراكش المغربيّة سحر خاص ليس فقط لدى من زاروها أو حلّوا بها من الأجانب، بل أيضًا لدى من عاشوا بها ومن قضوا بها قسطًا من حياتهم ورحلوا عنها. مدينة فاس فتنت بعض الكتاب من قبيل الأخوين طارو في الثلاثينيات ووصفوا عوائد أعيانها وبورجوازيتها ورياضاتها الفسيحة، ومن قبيل الكاتب الأميركي بول بولز الذي كتب عنها رواية "بيت العنكبوت" التي تقع أحداثها في بداية الخمسينيات. وفاس كانت أيضًا لدى العثمانيين عنوانًا للمغرب (مملكة فاس)، غير أن مراكش، التي تقاسمت في فترات عديدة مع فاس عاصمة المملكة الشريفية، منحت للمغرب الأقصى اسمه باللاتينية (ماروك، موروكو)، حتى إنها في القرن الماضي كما في الحالي، صارت رمزا للمغرب، وحجبت ببهائها مدنًا ذات أمجاد هائلة كطنجة الدولية وفاس العريقة، والرباط العاصمة نفسها.

مراكش فضاءً للحكي والاستكشاف

استهوت مراكش علماء من قبيل إدمون دوطي، فمنح اسمها إلى رحلة استطلاع أنثربولوجية قام بها عام 1905 من الدار البيضاء، متوقفًا عند عوائد القبائل ومعتقداتها، فكان بذلك، بعد الراهب دو فوكو، من أوائل من وقفوا عينيًا على "غرابة" هذا الشعب المنعزل، المنغلق والمستغلق على الكشف، الذي يعيش رتابة الحياة قرب بحر الظلمات. أما أندري شوفريون، الأديب العاشق للشرق، الذي امتدت رحلاته من دمشق إلى مصر إلى فلسطين، فإنه سوف يقوم برحلتين إلى المغرب صدرتا في كتابين: الأولى قادته إلى فاس عام 1905 (وقد ترجمنا الكتاب إلى العربية، وصدر بعنوان غير عنوانه الأصل عن هيئة أبو ظبي للثقافة)، والثانية قادته إلى مراكش عام 1913، بعنوان: "مراكش تحت النخيل". وبالرغم من استعادة المؤلف للعديد من التصورات النمطية عن مغاربة ذلك الوقت إلا أن حساسيته المتنورة جعلته يقف على فرادة الناس والأماكن بلغة تنم عن الشاعرية والعمق. كما أن الأخوين طارو، في ثلاثيتهما عن فاس والرباط ومراكش، تركا لنا كتابًا بين الحكي والوصف بعنوان: "مراكش أو أسياد الأطلس"، كان فاتحة تلك الثلاثية (1920)، ترجما فيها بشكل فظ التصورات الاستعمارية التي بثاها في كتبهما الأخرى.

يعرف البعض أن مراكش استجذبت الكثير من الفنانين في المرحلة الكولونيالية. فقد زارها المخرج الأميركي الشهير أورسون ويلز. كما زارها، بين الفينة والأخرى، السياسي البريطاني ونستون تشرشل، الذي كان يرسم فيها لوحاته عن جبال الأطلس الشاهقة المحيطة بالمدينة الحمراء. واستقر بها لفترة فنانون كالفرنسي ماجوريل، الذي شيد بها حديقة تحمل اسمه، جلب لها أكثر النباتات ندرة؛ والفنان إيدي لوغران، وجاك أزيما، وكان بعض هؤلاء الفنانين وراء ظهور فنانين محليين. ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، فقد أدمن فنان الأزياء الراقية إيف سان لوران، هو ورفيق عمره بيير بيرجي، التردّد على مراكش وأبدع بها العديد من أزيائه الشهيرة، وأنشأ بها متحفا يحمل اسمه بعد أن اقتنى حديقة ماجوريل، وحول بها بيت ماجوريل إلى متحف للفنون الأمازيغية. أما الكاتب الكتالاني خوان غويتيسولو، فقد استقر بها حتى وفاته، وصارت ساحة جامع الفنا، موطن الحواة والحكاة والبهلوانات، مجاله المفضل. بل إنه كان وراء حيازة هذه الساحة العريقة، التي كان يدمن الجلوس في حاشيتها بمقهى فرنسا، على لقب التراث الشفهي واللامادي لليونسكو عام 2001.

|

تستمر مراكش في فتن العابر كما المقيم، وتغدو منبعًا لمتخيل أدبيّ وبصريّ لا ينضب. وكأنها وهي تنسج تاريخها، تطرزه على هوى نظرات الغريب والنازح وابن البلد |  |

أقام كلود أوليي بالمغرب مع زوجته في بداية الخمسينيات واشتغل في الإدارة الفرنسية، وكان من المنتبهين للآثار الكولونيالية السيئة على السكان. وروايته تعبير عن الفتنة التي ألقتها في وجدانه المدينة الحمراء التي قال فيها في روايته: "صومعة الكُتبية، المنتصبة كسارية سفينة فوق البنايات مرصعة بدائرة ضوء السطوح والحدائق والسهل والصحراء أيضًا. إنه الضوء الذي يعيد المترحّل إلى المدينة، مدينة الرُّحَّل الذاهلين الشموخين الثملين بالحنين للكثبان. مدينة لها إيقاع واحة، فبعد الجولة الطويلة بين الأحجار والأشجار الواطئة، تستنير الدكاكين في لجة الغبار، وتنبجس دقات الطبول بعنفها فجأة في الليل الساخن لساحة جامع الفنا (…) كلهم هنا، ينبثقون فجأة لا ندري من أين، مطلقين الليل من عقاله (…) إنهم يتكلمون وينشدون، وخارج كل كتابة يتمتمون".

"مراكش، الرحيل"

في 2009، أصدر المحلل النفساني الفرنسي (ذو الأصول المغربية) دانييل سيبوني رواية بعنوان "مراكش، الرحيل"، عبارة عن سيرة ذاتية روائية منفتحة على الحنين والطفولة. فقد وُلد المؤلف بمراكش في بداية الأربعينيات، وقضى صباه في قلب المدينة القديمة بها، ورحل عنها مع أبويه إلى فرنسا عام 1955 (قبيْل استقلال البلاد) وهو ابن الثالثة عشرة. وسيعود الكاتب إلى المدينة مرة مرة، وفي كل عودة كانت لحظات الصبا تطفح وتلح عليه بالكتابة والاستعادة لوهجها. والرواية هي تناسج بين هذه الرغبة في الكتابة وتلك الشحنات التي تلح على الذاكرة وتسعى إلى أن تترجم نفسها بنفَس حكائي خاص.

في إحدى رحلاته إلى مراكش، اقتنى المؤلف دفترًا وصار يسجل فيه مشاعره وما يعرفه عن هذه المدينة. ثم وضع الدفتر في قمطر. لكن، سنوات بعد ذلك أخرج الدفتر من مخبئه لكي يترجم تلك الانطباعات إلى قصة قصيرة، غير أن الحماسة حولت القصة في نهاية المطاف إلى رواية. وبالرغم من أن الرواية ذات شخصيتين ترتبطان بالحب في هذه المدينة، وتستعيدان علاقتهما في ظروف مطبوعة بجريمة اقترفت بها، فإنها مطبوعة برغبة في استعادة الذات، ولو اقتصر ذلك على بعض الأجزاء فقط. تتحدث الرواية عن المنفى وعن الحنين، لكن من غير انصياع للمواضعات المرتبطة بهما. والصبي الجالس على حصير يتجرع شايه الساخن في عزّ الحر تحت شجرة في بادية مراكش، بعد أن ارتوى من ماء البئر، صورة بليغة للصبا تمنح للرواية ذلك البعد الذاتي.

"الصوت، لأن الأمر يتعلق بصوت، يقترح عليّ من غير أذى: اكتبْ مراكش. كان الصوت الهاتف منطوقًا آتيًا لي في ما يشبه المنام، مثل حلم. الصوت في ذهني غير أنه قد أتاني من الخارج.... عشت هنا حتى الثالثة عشرة، حتى رحيلي إلى فرنسا عام 1955. في المدينة كانوا "هم" [المسلمون]، ونحن والنصارى، الذين كنا نبصر بهم نادرًا....

"لا يتوجّب عليك أي شيء اكتب فقط، واتبع خيط الحكاية".

ثمة شيء أكيد، أني أحس بذبذبات هذا الماضي البعيد وبغياب كل أولئك الناس الذين عشت بينهم.... أكتب ما يأتيني غير أني أحس بنفسي كأن كائنًا خفيًا يملي عليّ ما أكتب...".

هكذا تنضح الرواية بهذا الإلحاح على كتابة المدينة، وكأن الأمر أشبه بوحي خفي، أو بحكاية انتظرت طويلًا كي تخرج إلى الناس وتقول كل شيء عن تلك الفترة التي كان فيها اليهود المغاربة يتعايشون في المدن القديمة مع المسلمين، ويتكلمون العربية يوميًا وإن كانت لغة المعرفة لديهم هي العبرية. بيد أنها تشكل أيضًا شهادة من الداخل كما هي روايات إدمون عمران المليح الذي، رغم منفاه الباريسي، عاد للعيش بالرباط ليكتب، بعد أن بلغ الستين من العمر، روايات عن المغرب مليئة بعشق البلد وحب أناسه، إلى درجة أن جيرانه وأبناء حيه كانوا يسمونه "الحاج"...

هكذا تستمر مراكش في فتن العابر كما المقيم، وتغدو منبعًا لمتخيل أدبيّ وبصريّ لا ينضب. وكأنها وهي تنسج تاريخها، تطرزه على هوى نظرات الغريب والنازح وابن البلد. فمراكش ليست حاضرة كباقي الحواضر، إنها تستقطب الحكايات والصور كي تولد من جديد، وبإيقاعات مبتكرة، في روايات وحكايات الآخر، وتستحث أبناء البلد على الحكي، كما هي حال كتاب ماحي بنبين "حاكي مراكش"، التي تشكل قصصه غوصًا في أمعاء المدينة وحكاياتها الصاخبة... إنه تناسل تتقاطع فيه الذات مع الآخر، وتتحوّل فيه مراكش إلى مصدر خصيب للكتابة والحكي والصورة، يحلق بها إلى سماء العالمية.