"بيروت هولدم".. الحياة تحت وطأة العيش المتوتّر والانحراف والعبث

جورج كعدي 17 أغسطس 2022

جورج كعدي 17 أغسطس 2022

سينما

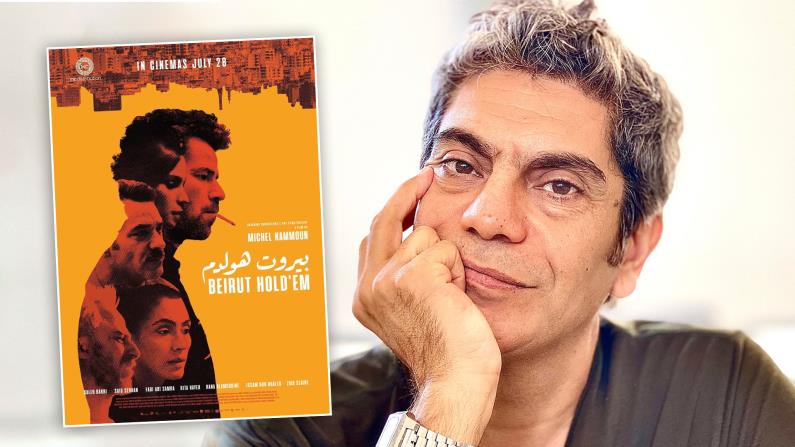

مخرج "بيروت هولدم" وملصق الفيلم

شارك هذا المقال

حجم الخط

مع بدء عرضه في الصالات اللبنانيّة، اختار ميشال كمّون مكانًا غريبًا وفريدًا للعرض الافتتاحيّ الذي دعانا إليه: ميدان سباق الخيل العريق في بيروت، في الهواء الطلق، وعند سياج الميدان الذي تركض فيه أحصنة السباق والمراهنات. أمّا لماذا هذا الاختيار؟ فلأنّ فيلم "بيروت هولدم"̸ Beirut Hold'em يتضمّن مشهدًا طويلًا في هذا المكان، ولأنّ أحد الشخوص الأساسيّة في الفيلم يعمل هناك "جوكي" Jockey يمتهن امتطاء حصان السباق، والسبب الأبعد والأهمّ المراهنات من كلّ نوع (سباق خيل، طاولات ميسر، ومزاولات منحرفة من كل نوع...) تدمن عليها زمرة شبّان راشدين (بعضهم لديه زوجة وأطفال) يزاولون مهنًا شائعة كإصلاح السيارات، أو هم في حالة بطالة ولا عمل.

نحن في حيّ شعبيّ في إحدى ضواحي المدينة ذات الطابع المسيحيّ الطاغي (وإنْ غير مسمّاة وغير محدّدة نعرف جميعًا أنّها حقيقيّة وموجودة سرنا في شوارعها وشهدناها بصخبها وزحمتها وعمرانها الشعبيّ والعشوائيّ، وخاصة بفئاتها الهامشيّة الواسعة). المكان محدّد إذًا، وهذا شرط أوّل أساسيّ من شروط السينما الواقعيّة وإنْ لم تكن مجرّد مرآة للواقع. أمّا الزمان فراهنٌ يسهل إسقاطه على الزمن اللبنانيّ الحاليّ المثخن بالأزمات الاجتماعيّة وحالات العوز والسعي المرير لتحصيل أدنى مقوّمات العيش. في هذين المكان والزمان تكثر الهامشيّة والهامشيّون، الانحراف والمنحرفون، العنف والعنيفون، اليأس واليائسون... ضمن هذا العيش المتوتّر، العصابيّ ̸ Nevrotic، الصاخب، اللاهث والسريع، يزدهر الانحراف ومعه العبث، صراع البقاء بين رجاء وفقدان أمل، مغامرة وفشل، رهان وخسارة... ومن هنا كانت فكرة الانطلاق للمخرج ميشال كمّون الذي شاهدنا له سابقًا فيلمه الروائيّ الأوّل "فلافل" وكانت ثيمته قريبة، وإن مختلفة، عن شباب ضائع، تائه، فاقد الأمل والبوصلة، في مدينة يحيا شبّانها على الهامش بلا هدف أو أمل بالمستقبل. استلهم كمّون عنوان "بيروت هولدم" من لعبة القمار الشائعة في الولايات المتحدة والمعروفة باسم "تكساس هولدم"، وهي من أنواع لعبة البوكر التي يراهن فيها اللاعب على كامل رصيده فيربحه كاملًا أو يخسره كاملًا. وهذا ملائم لخطاب فيلمه الجديد، حيث يراهن شبّانه على كل شيء ويخسرون في النهاية كل شيء. هم في التعبير الأميركي "خاسرون"/ Loosers مهما فعلوا ومهما راهنوا، ومصارعو بقاء̸ Survivers في مدينة صعبة، قاسية، بلا أمل في الأفق. يعيشون ليومهم محاولين اقتناص الفرص التي تفضي بهم دومًا إلى الخيبة والانكسار. أي أنّ الحياة تبدأ يوميًّا من الصفر وتنتهي يوميًّا عند النقطة صفر. كأنّهم بحسب تعبير نيتشه في عَوْدٍ أبديّ لا ينتهي.

يفتح الفيلم على مشهد ذي مناخ معتم، خارج البؤرة (Out of focus) في لحظات منه، نرافق فيه مسار الشخصية المحوريّة زيكو (الممثل الفلسطيني الشاب والقدير صالح بكري ابن العريق محمّد بكري) العائد ليلًا إلى منزله، عابرًا أزقّة وشوارع ضيّقة في الحيّ الشعبي. هو خارجٌ للتو (نعرف ذلك لاحقًا) من السجن حيث أمضى فترة طويلة كان أصدقاؤه الحميمون يروّجون خلالها أنّه سافر إلى أستراليا. وعند باب منزله تستقبله أمّه (نبيلة زيتوني) بشوق وحرقة، فيما يلبث والده (روجيه عسّاف، الاسم العريق في المسرح اللبناني) واقفًا عند نافذة المنزل (اللقطة له هنا من الخارج في تكوين بصريّ جميل) منقبض الوجه، رافضًا استقبال ابنه، الألم يعتصر قلبه، إذ فقد ابنًا آخر شابًا في سباق دراجات ناريّة عبثيّ مغامر، وابنه الثاني دخل السجن ومرّغ سمعة العائلة، فهل تتمّ المصالحة (Reconciliation) بينهما وفي ايّ لحظة أو موقف؟

يعود زيكو من سجن القضبان إلى سجن الحياة والشارع. هو قرّر، على ما ندرك لاحقًا، تغيير حياته وتحويلها هادئة ومستقيمة، والاندماج (Integration) مجددًا في المجتمع، لو استطاع ذلك. نيّته صادقة، فيها إرادة وتصميم يتبدّيان في نظرته ومشيته خارجًا من سجنه المعتم إلى عتمة الشارع الذي يؤوب إليه ليلًا ويخترق سكونه صوت درّاجة ناريّة يضعنا في واقع المكان الذي لا يعرف السكون حتى ليلًا، وهذا ما ينبئنا به الشريط الصوتيّ المنفّذ بذكاء من المخرج وبمعرفة تقنية ودراميّة من مصمّم المؤثّرات الصوتيّة (رائد يونان صاحب خبرة مديدة في هذا المجال).

عقب اللقاء الدافىء والمؤثّر مع الأمّ، البارد والمتوتّر جدًّا مع الأب، نرى زيكو ناظرًا من نافذته إلى شقّة حبيبته كارول (رنا علم الدين، لافتة الحضور والفتون) التي تبقى، على ما نكتشف لاحقًا، حبّه الأكبر والوحيد الذي يصرّ عليه فيما تظلّ كارول في حالة من الصدّ وعدم الثقة واليقين من إمكان ثبات هذه العلاقة واستمرارها، علمًا بأنّ زيكو قادر على نيل إعجاب نساء أخريات بيسر، إلاّ أنّه صادقٌ حقًا في حبّه لها، وهو حبّ معاكَس لا يبادله الطرف الآخر.

الآخرون في حياة زيكو العائد إلى "ملعب" حياته القديم الجديد هم أصدقاؤه (قُلْ زمرته) شركاء العمر، لكن أيضًا شركاء العيش المنحرف من كل صنف ولون، فنتعرّف تباعًا إلى جورج (فادي أبي سمرا، جوكر السينما والدراما اللبنانيتين في السنوات الأخيرة، والممثل القدير) صاحب مرأب إصلاح السيارات الذي لم تنجب له زوجته المتطيّرة واللجوجة (نيكول كاماتو) طفلًا... ثم ربيع (عصام بو خالد، أحد أبرز وجوه المسرح اللبناني الحديث ممثلًا ومخرجًا) وفادي (زياد صعيبة، له العديد من المشاركات السينمائية في السنوات الأخيرة) وسامي (سعيد سرحان، لافت الشكل والحضور) الذي لزيكو ثأرٌ قويٌّ ضدّه إذ يعتبره مسؤولًا عن مقتل أخيه في سباق الدرّاجات الناريّة فائقة السرعة وعروض رفعها الخطيرة على عجلة واحدة وفق الشائع في شوارع ضواحي بيروت. وفي ظهورات متقطّعة ومتقاطعة نتعرّف إلى زوجة ربيع (أنجو ريحان ابنة المسرح والتلفزيون) وزوجة فادي (زينو ديميليرو، لها العديد من التجارب السينمائيّة المميّزة)، فضلًا عن شخوص متفرّقة يضطلع بأدائها ممثّلون ومسرحيّون معروفون وبارعون يَحلّون في الفيلم ضيوفًا، وفي مقدّمهم ميشال جبر، خرّيج معهد موسكو الوطني للفنون المسرحية وأستاذ المسرح وإعداد الممثل الذي يثبت بمشهدين فحسب من أيّ طينة ممثلين بارعين هو، ومثله القدير طلال الجردي (يلمع في شخصية المافيوزيّ)، ويحيى جابر العائد إلى السينما بصورة مفاجئة بعد طول مراس مسرحيّ كاتبًا ومخرجًا.

تعدّد الشخوص

"كاستينغ" لافت إذًا، مُحْكَم، قويّ، منتقى من المخرج بذكاء، لخلق إلفة بين الممثلين في الفيلم "الكورسيّ" (Film coral) متعدّد الشخوص والوجوه التي تؤرجحنا بين المواقف الدراميّة والكوميديّة السوداء (يضحك الجمهور عاليًا في عدّة مواقف، خاصّة مع الممثل الراحل حسام الصبّاح الذي توفّي قبل فترة ولم يشاهد مشهده الطريف بأنبوب الأوكسجين إلى طاولة القمار). الممثلون جميعًا، وبلا استثناء، وإن بدرجات متفاوتة أحيانًا، أجادوا في أدوارهم وأظهروا تناغمًا وانسجامًا أساسيّين لإيصال الواقعيّة التي ينهض عليها الفيلم وإن نحا أحيانًا منحىً عبثيًا، قاتم الدعابة (مثل مشهد سرقة حصان "التفحيل" وما تلاه من مفارقات وتطوّرات قاسية وضاحكة في الآن نفسه تلائم تمامًا عالم الخاسرين مثلما نراهم في عوالم الأخوين كوين̸ Coen). وطوال الفيلم يتقاذف أعضاء هذه "الزمرة" الشتائم التي تشكّل عندنا وربّما في عالمنا العربيّ بأسره، لغة شائعة في التخاطب. سيل من الشتائم من كل نوع ومفردات مركّبة ألفناها في مجتمعنا، لكن هل كان المخرج كمّون، وهو كاتب فيلمه منفردًا، في حاجة إلى هذا الكمّ الفائض من الشتائم التي لا تتوقّف ولا تنتهي؟! وهل "حجة" الواقعيّة تكفي؟ وهل السينما هي مجرّد مرآة للواقع أم هي شيء آخر له حلوله ومفاتيحه ومخارجه من الصورة طبق الأصل عن الواقع؟ هنا ملاحظة أولى سلبيّة يمكن أن يُواجه بها هذا الشريط السينمائيّ المتقن: لم تكن ثمة ضرورة لهذا "الجبل" من الشتائم، ليس من باب الحكم الأخلاقيّ، والعياذ بالله، بل وفق المعيار الفنيّ، النصيّ والسينمائيّ، الذي لا "ينسخ" الواقع ولغته وخطابه بل يلجأ إلى الميتافور والاستعارة والمفردات البصريّة والكلاميّة الخاصة بالسينما واللائقة بها، أو نقع في التبسيط والمبالغة والنسخ والمباشرة، إن لم نقل الهوس بالمبتذل (banal). كان ينبغي تخفيف جرعة الشتائم، بالتأكيد.

صالح بكري، مؤدّيًا الشخصية المحوريّة، اختيار موفّق. ذو حضور طاغٍ، أداءٌ داخليّ يهب الشخصيّة أبعاد حالاتها النفسيّة والاجتماعيّة، بذل جهدًا ظاهرًا لإتقان اللهجة اللبنانيّة، بل المحليّة الخاصّة بالحيّ والشارع اللذين يعيش فيهما، وليس ذلك بالأمر السهل لممثّل فلسطينيّ له الآن العديد من التجارب السينمائيّة المميّزة آخرها "القفطان الأزرق" (2022) للمخرجة المغربيّة مريم توزاني، وسبقه فيلم "كوستا براﭱا" (2021) للمخرجة اللبنانية مونيا عقل واختبر فيه أيضًا اللهجة اللبنانية، وقبله الفيلم الإنسانيّ والمؤثّر "الهديّة" المخرجة فرح نابلسي (2020) عن رحلة يوسف وابنته الصغيرة في الضفة الغربية لشراء هديّة لزوجته في ذكرى زواجهما، فضلًا عن فيلم "واجب" (2017) للمخرجة آن ماري جاسر والذي تقاسم بطولته مع والده محمد بكري، إلى الفيلم المميز والمرهف أيضًا "زرافاضة" الذي يجمع بسخرية بين كلمتي زرافة وانتفاضة (!) (2013) للمخرج راني مصالحة، و "لمّا شفتك" (2012) أيضًا للمخرجة آن ماري جاسر، فضلًا عن مشاركته في فيلم إيليا سليمان "الزمن الباقي" (2009)، وسوى ذلك من التجارب المميّزة. والاحتراف بيّنٌ في اشتغاله على الشخصية التي يضطلع بها أمام كاميرا ميشال كمّون، قابضًا على ناصية الدور من المشهد الأول إلى الأخير، إنّما يمكن أن نلحظ عبوسه المستمرّ (باستثناء اللحظات الأخيرة، ومشاهده مع الممثلة اللبنانية المعروفة بفتونها الأنثويّ وجرأتها المتّقدة، ريتا حايك، التي أنقذها من تعنيف عشيقها وأدّت هذه "الخدمة" إلى علاقة عابرة مع "زيكو" المنقذ بإيحاء جسديّ قويّ إلاّ أنَّ العلاقة سرعان ما تنتهي بشكل سيّء). إذًا، عبوس صالح الموصول فوّت عليه فرصة تنويع الحالات وأسقطه قليلًا في رتابة الظهور المتماثل بين مشهد وآخر، وهنا المسؤولية مشتركة بينه وبين المخرج.

مديرة التصوير الفرنسية سيلين بوزون̸ Bozon، خرّيجة معهد Femis السينمائيّ الأشهر في فرنسا، أنجزت صورة ومناخات ضوئيّة مميّزة لشريط كمّون، مفعمة بالديناميّة والشغف والحسّ الدراميّ والجماليّ والواقعيّ، وأحسبُ ذلك كلامًا منصفًا لعملها المضني وحِرفتها الأكيدة. لكنّ اختيار مديرة تصوير أجنبيّة لفيلم لبنانيّ يطرح سؤالًا حول الظاهرة المتكرّرة لدى سينمائييّنا الشبّان والمخضرمين (منذ زمن مارون بغدادي إلى زمن زياد دويري ونادين لبكي): لِمَ عقدة "كلّ إفرنجي برنجي" على ما يقول مثلنا اللبناني المحليّ؟ علمًا بأنّه بات لدينا عدد كبير من مديري التصوير اللبنانيين البارعين والأكاديميين، وأذكر بعضهم: ميلاد طوق وأعماله الاحترافيّة المميّزة على فيلمي "الإعصار" و "دخان بلا نار" لسمير حبشي وسواهما الكثير، هنا وفي السينما الأجنبيّة. ومورييل أبو الروس وعملها الرائع على صورة "رصاصة طايشة" لجورج الهاشم. وكريستوفر عون الذي أنجز صورة لامعة لفيلم "كفر ناحوم" لنادين لبكي... فإذا كنّا نملك مثل هذه القدرات والأسماء التي أثبتت إبداعها لِمَ نلجأ إلى مديري تصوير أجانب ليسوا أقدر من مصوّرينا على التقاط خصائص الضوء المحليّ، أي قماشة النور والشمس "المحلّية" ذات "المود" ̸ Mood الخاص (هل يشبه النور في باريس ذاك الذي في مرسيليا المتوسطيّة مثلًا؟) وهل حساسيته عندنا هي ذاتها في الصحراء؟ فمصوّرونا المحلّيون هم الأقدر على التقاط ̸ capter الضوء المحليّ الذي تشبّعوا منه طوال عيشهم في بلدهم ومدينتهم. من غير أن تنتقص هذه الملاحظة من العمل الجيّد الذي أنجزته بوزون.

أمّا المونتاج المشترك لباميلا غنيمة وميشيل تيّان فقد ساهم في متانة الفيلم وجودة إيقاعه توليفًا وانتقالات. كذلك تولّى ريان العبيدين الصوت الجيّد (إلاّ في لحظات قليلة لا نسمع فيها الحوارات جيدًا)، فضلًا عن الموسيقى الخاصة بالفيلم لصاحبة الموهبة الموسيقيّة سينتيا زافين.

الرؤية السينمائية

ميشال كمّون سينمائيّ قدير، موهوب، محترف، بلا شك. يُحسن صنيعه السينمائيّ كصانع أفلام متمكّن (Good filmmaker)، دقيقٌ جدًا في تكوين لقطاته، في تحريك كاميراه، في إحساسه بالإيقاع وطول اللقطة (Rythmique et métrique). يتقن كمون خلق المناخات المتنوعة، الليليّة والنهاريّة، شروقًا أو غروبًا. متمكّن جدًا من حرفته السينمائيّة، في غالب ما يفعل، حتى لو تضمّن فيلمه هذا أسلوبين مختلفين غير متطابقين ومتناغمين، أسلوب المدخل الهادئ والبطيء ليلًا والذي نخال أنّه سيطبع الفيلم بأكمله، والنهاية التي تعود فتلاقيه، بينما لدينا في القسم الغالب والمطلق من الشريط أسلوب حركة ديناميّة، واقعيّة، صاخبة، عنيفة! وثمّة ضعف في مشهد الانفجار الثاني (تطغى عليه السيارات المحترقة) الذي لم يكن ثمة مبرّر للإطالة عليه والقطع المتوازي على بعض الوجوه في لقطات قريبة. هنا الرؤية السينمائية غير موفّقة، مضمونًا وتنفيذًا. وأرى أنّه كان مفيدًا أكثر للفيلم لو تعاون كمّون مع كاتب آخر أو حتى كاتبين (لِمَ لا؟ ألا يحمل تاريخ السينما عشرات الآلاف من التجارب المماثلة؟!) لَخَرَج بسيناريو أقوى وأمتن، تطويرًا للحدث وتعزيزًا للحوارات، فالأخيرة (أي الحوارات) لا يكفي سيل الشتائم لملء شواغرها.

لا يمكن إلاّ الثناء، رغم كل شيء على هذا الإنجاز السينمائيّ الروائيّ الطويل لميشال كمّون الذي عانى لإنهاء فيلمه صعوبات إنتاجيّة كبيرة، فضلًا عن انتظار سنوات لإطلاقه بسبب تفشّي وباء كورونا. وفي النهاية خرج الفيلم إلى الضوء بعد عذاب وطول انتظار، ليلاقي جمهوره المثقّف والسينيفيليّ الباحث عن سينما جدّية لا عن سينما سخافة و "شباك تذاكر".

إشارة ختاميّة: لعلّ بعض النقد الموتور، الجاهل والمدّعي، الذي لم يأنف من التهشيم في الفيلم وعدم رؤية إيجابيّات كثيرة فيه (أوّل شروط النقد، حتى السلبيّ منه، الموضوعيّة) كان دافعه تعصبيًّا جاهلًا – أقول لعلّ – فميشال كمّون ابن بيئة محدّدة، لنقل مسيحيّة، وهو يتناول في فيلمه بيئة ينتمي إليها ويعرفها، فما العيب إذا توقف أكثر من مرّة عند كنيسة وصوّر فيها طقوسًا دينية كالزواج والعمادة؟ علمًا بأنني رأيتُ في ذلك ملمح سخرية وتهكّم. فشخوصه الشقيّة في الشارع متأنّقة (على نحو مصطنع ومفتعل ومضحك) في الكنيسة، ويحضرني هنا مشهد التضادّ ̸ contrast البديع في الجزء الأول من "العرّاب" حيث يقف آل باتشينو عرّابًا لعمادة ابن "كوني" فيما كان رجاله يقتلون بالتوازي مع مشهد العمادة رجالًا آخرين من فرع آخر للمافيا خصم وعدوّ ... إنّه التضادّ عينه، الساخر والمتهكّم، الذي يلجأ إليه ميشال كمّون في فيلمه، وإنْ صعدت كاميراه نحو رسوم أيقونيّة كنسيّة.

٭ناقد وأستاذ جامعي من لبنان.

سينما

مخرج "بيروت هولدم" وملصق الفيلم

شارك هذا المقال

حجم الخط

مع بدء عرضه في الصالات اللبنانيّة، اختار ميشال كمّون مكانًا غريبًا وفريدًا للعرض الافتتاحيّ الذي دعانا إليه: ميدان سباق الخيل العريق في بيروت، في الهواء الطلق، وعند سياج الميدان الذي تركض فيه أحصنة السباق والمراهنات. أمّا لماذا هذا الاختيار؟ فلأنّ فيلم "بيروت هولدم"̸ Beirut Hold'em يتضمّن مشهدًا طويلًا في هذا المكان، ولأنّ أحد الشخوص الأساسيّة في الفيلم يعمل هناك "جوكي" Jockey يمتهن امتطاء حصان السباق، والسبب الأبعد والأهمّ المراهنات من كلّ نوع (سباق خيل، طاولات ميسر، ومزاولات منحرفة من كل نوع...) تدمن عليها زمرة شبّان راشدين (بعضهم لديه زوجة وأطفال) يزاولون مهنًا شائعة كإصلاح السيارات، أو هم في حالة بطالة ولا عمل.

| "ضمن العيش المتوتّر، العصابيّ ̸ Nevrotic، الصاخب، اللاهث والسريع، يزدهر الانحراف ومعه العبث، صراع البقاء بين رجاء وفقدان أمل، مغامرة وفشل، رهان وخسارة... ومن هنا كانت فكرة الانطلاق للمخرج ميشال كمّون" |

| يتضمن الفيلم مشهدًا طويلًا من ميدان سباق الخيل العريق ببيروت، وأحد الشخوص الأساسيّة في الفيلم يعمل هناك "جوكي" Jockey يمتهن امتطاء حصان السباق |

يفتح الفيلم على مشهد ذي مناخ معتم، خارج البؤرة (Out of focus) في لحظات منه، نرافق فيه مسار الشخصية المحوريّة زيكو (الممثل الفلسطيني الشاب والقدير صالح بكري ابن العريق محمّد بكري) العائد ليلًا إلى منزله، عابرًا أزقّة وشوارع ضيّقة في الحيّ الشعبي. هو خارجٌ للتو (نعرف ذلك لاحقًا) من السجن حيث أمضى فترة طويلة كان أصدقاؤه الحميمون يروّجون خلالها أنّه سافر إلى أستراليا. وعند باب منزله تستقبله أمّه (نبيلة زيتوني) بشوق وحرقة، فيما يلبث والده (روجيه عسّاف، الاسم العريق في المسرح اللبناني) واقفًا عند نافذة المنزل (اللقطة له هنا من الخارج في تكوين بصريّ جميل) منقبض الوجه، رافضًا استقبال ابنه، الألم يعتصر قلبه، إذ فقد ابنًا آخر شابًا في سباق دراجات ناريّة عبثيّ مغامر، وابنه الثاني دخل السجن ومرّغ سمعة العائلة، فهل تتمّ المصالحة (Reconciliation) بينهما وفي ايّ لحظة أو موقف؟

| "يعود زيكو من سجن القضبان إلى سجن الحياة والشارع. هو قرّر، على ما ندرك لاحقًا، تغيير حياته وتحويلها هادئة ومستقيمة، والاندماج (Integration) مجددًا في المجتمع، لو استطاع ذلك" |

عقب اللقاء الدافىء والمؤثّر مع الأمّ، البارد والمتوتّر جدًّا مع الأب، نرى زيكو ناظرًا من نافذته إلى شقّة حبيبته كارول (رنا علم الدين، لافتة الحضور والفتون) التي تبقى، على ما نكتشف لاحقًا، حبّه الأكبر والوحيد الذي يصرّ عليه فيما تظلّ كارول في حالة من الصدّ وعدم الثقة واليقين من إمكان ثبات هذه العلاقة واستمرارها، علمًا بأنّ زيكو قادر على نيل إعجاب نساء أخريات بيسر، إلاّ أنّه صادقٌ حقًا في حبّه لها، وهو حبّ معاكَس لا يبادله الطرف الآخر.

الآخرون في حياة زيكو العائد إلى "ملعب" حياته القديم الجديد هم أصدقاؤه (قُلْ زمرته) شركاء العمر، لكن أيضًا شركاء العيش المنحرف من كل صنف ولون، فنتعرّف تباعًا إلى جورج (فادي أبي سمرا، جوكر السينما والدراما اللبنانيتين في السنوات الأخيرة، والممثل القدير) صاحب مرأب إصلاح السيارات الذي لم تنجب له زوجته المتطيّرة واللجوجة (نيكول كاماتو) طفلًا... ثم ربيع (عصام بو خالد، أحد أبرز وجوه المسرح اللبناني الحديث ممثلًا ومخرجًا) وفادي (زياد صعيبة، له العديد من المشاركات السينمائية في السنوات الأخيرة) وسامي (سعيد سرحان، لافت الشكل والحضور) الذي لزيكو ثأرٌ قويٌّ ضدّه إذ يعتبره مسؤولًا عن مقتل أخيه في سباق الدرّاجات الناريّة فائقة السرعة وعروض رفعها الخطيرة على عجلة واحدة وفق الشائع في شوارع ضواحي بيروت. وفي ظهورات متقطّعة ومتقاطعة نتعرّف إلى زوجة ربيع (أنجو ريحان ابنة المسرح والتلفزيون) وزوجة فادي (زينو ديميليرو، لها العديد من التجارب السينمائيّة المميّزة)، فضلًا عن شخوص متفرّقة يضطلع بأدائها ممثّلون ومسرحيّون معروفون وبارعون يَحلّون في الفيلم ضيوفًا، وفي مقدّمهم ميشال جبر، خرّيج معهد موسكو الوطني للفنون المسرحية وأستاذ المسرح وإعداد الممثل الذي يثبت بمشهدين فحسب من أيّ طينة ممثلين بارعين هو، ومثله القدير طلال الجردي (يلمع في شخصية المافيوزيّ)، ويحيى جابر العائد إلى السينما بصورة مفاجئة بعد طول مراس مسرحيّ كاتبًا ومخرجًا.

| "الممثلون جميعًا، وبلا استثناء، وإن بدرجات متفاوتة أحيانًا، أجادوا في أدوارهم وأظهروا تناغمًا وانسجامًا أساسيّين لإيصال الواقعيّة التي ينهض عليها الفيلم وإن نحا أحيانًا منحىً عبثيًا، قاتم الدعابة" |

"كاستينغ" لافت إذًا، مُحْكَم، قويّ، منتقى من المخرج بذكاء، لخلق إلفة بين الممثلين في الفيلم "الكورسيّ" (Film coral) متعدّد الشخوص والوجوه التي تؤرجحنا بين المواقف الدراميّة والكوميديّة السوداء (يضحك الجمهور عاليًا في عدّة مواقف، خاصّة مع الممثل الراحل حسام الصبّاح الذي توفّي قبل فترة ولم يشاهد مشهده الطريف بأنبوب الأوكسجين إلى طاولة القمار). الممثلون جميعًا، وبلا استثناء، وإن بدرجات متفاوتة أحيانًا، أجادوا في أدوارهم وأظهروا تناغمًا وانسجامًا أساسيّين لإيصال الواقعيّة التي ينهض عليها الفيلم وإن نحا أحيانًا منحىً عبثيًا، قاتم الدعابة (مثل مشهد سرقة حصان "التفحيل" وما تلاه من مفارقات وتطوّرات قاسية وضاحكة في الآن نفسه تلائم تمامًا عالم الخاسرين مثلما نراهم في عوالم الأخوين كوين̸ Coen). وطوال الفيلم يتقاذف أعضاء هذه "الزمرة" الشتائم التي تشكّل عندنا وربّما في عالمنا العربيّ بأسره، لغة شائعة في التخاطب. سيل من الشتائم من كل نوع ومفردات مركّبة ألفناها في مجتمعنا، لكن هل كان المخرج كمّون، وهو كاتب فيلمه منفردًا، في حاجة إلى هذا الكمّ الفائض من الشتائم التي لا تتوقّف ولا تنتهي؟! وهل "حجة" الواقعيّة تكفي؟ وهل السينما هي مجرّد مرآة للواقع أم هي شيء آخر له حلوله ومفاتيحه ومخارجه من الصورة طبق الأصل عن الواقع؟ هنا ملاحظة أولى سلبيّة يمكن أن يُواجه بها هذا الشريط السينمائيّ المتقن: لم تكن ثمة ضرورة لهذا "الجبل" من الشتائم، ليس من باب الحكم الأخلاقيّ، والعياذ بالله، بل وفق المعيار الفنيّ، النصيّ والسينمائيّ، الذي لا "ينسخ" الواقع ولغته وخطابه بل يلجأ إلى الميتافور والاستعارة والمفردات البصريّة والكلاميّة الخاصة بالسينما واللائقة بها، أو نقع في التبسيط والمبالغة والنسخ والمباشرة، إن لم نقل الهوس بالمبتذل (banal). كان ينبغي تخفيف جرعة الشتائم، بالتأكيد.

صالح بكري، مؤدّيًا الشخصية المحوريّة، اختيار موفّق. ذو حضور طاغٍ، أداءٌ داخليّ يهب الشخصيّة أبعاد حالاتها النفسيّة والاجتماعيّة، بذل جهدًا ظاهرًا لإتقان اللهجة اللبنانيّة، بل المحليّة الخاصّة بالحيّ والشارع اللذين يعيش فيهما، وليس ذلك بالأمر السهل لممثّل فلسطينيّ له الآن العديد من التجارب السينمائيّة المميّزة آخرها "القفطان الأزرق" (2022) للمخرجة المغربيّة مريم توزاني، وسبقه فيلم "كوستا براﭱا" (2021) للمخرجة اللبنانية مونيا عقل واختبر فيه أيضًا اللهجة اللبنانية، وقبله الفيلم الإنسانيّ والمؤثّر "الهديّة" المخرجة فرح نابلسي (2020) عن رحلة يوسف وابنته الصغيرة في الضفة الغربية لشراء هديّة لزوجته في ذكرى زواجهما، فضلًا عن فيلم "واجب" (2017) للمخرجة آن ماري جاسر والذي تقاسم بطولته مع والده محمد بكري، إلى الفيلم المميز والمرهف أيضًا "زرافاضة" الذي يجمع بسخرية بين كلمتي زرافة وانتفاضة (!) (2013) للمخرج راني مصالحة، و "لمّا شفتك" (2012) أيضًا للمخرجة آن ماري جاسر، فضلًا عن مشاركته في فيلم إيليا سليمان "الزمن الباقي" (2009)، وسوى ذلك من التجارب المميّزة. والاحتراف بيّنٌ في اشتغاله على الشخصية التي يضطلع بها أمام كاميرا ميشال كمّون، قابضًا على ناصية الدور من المشهد الأول إلى الأخير، إنّما يمكن أن نلحظ عبوسه المستمرّ (باستثناء اللحظات الأخيرة، ومشاهده مع الممثلة اللبنانية المعروفة بفتونها الأنثويّ وجرأتها المتّقدة، ريتا حايك، التي أنقذها من تعنيف عشيقها وأدّت هذه "الخدمة" إلى علاقة عابرة مع "زيكو" المنقذ بإيحاء جسديّ قويّ إلاّ أنَّ العلاقة سرعان ما تنتهي بشكل سيّء). إذًا، عبوس صالح الموصول فوّت عليه فرصة تنويع الحالات وأسقطه قليلًا في رتابة الظهور المتماثل بين مشهد وآخر، وهنا المسؤولية مشتركة بينه وبين المخرج.

| "صالح بكري، مؤدّيًا الشخصية المحوريّة، اختيار موفّق. ذو حضور طاغٍ، أداءٌ داخليّ يهب الشخصيّة أبعاد حالاتها النفسيّة والاجتماعيّة، بذل جهدًا ظاهرًا لإتقان اللهجة اللبنانيّة، بل المحليّة الخاصّة بالحيّ والشارع اللذين يعيش فيهما، وليس ذلك بالأمر السهل لممثّل فلسطينيّ" |

أمّا المونتاج المشترك لباميلا غنيمة وميشيل تيّان فقد ساهم في متانة الفيلم وجودة إيقاعه توليفًا وانتقالات. كذلك تولّى ريان العبيدين الصوت الجيّد (إلاّ في لحظات قليلة لا نسمع فيها الحوارات جيدًا)، فضلًا عن الموسيقى الخاصة بالفيلم لصاحبة الموهبة الموسيقيّة سينتيا زافين.

الرؤية السينمائية

ميشال كمّون سينمائيّ قدير، موهوب، محترف، بلا شك. يُحسن صنيعه السينمائيّ كصانع أفلام متمكّن (Good filmmaker)، دقيقٌ جدًا في تكوين لقطاته، في تحريك كاميراه، في إحساسه بالإيقاع وطول اللقطة (Rythmique et métrique). يتقن كمون خلق المناخات المتنوعة، الليليّة والنهاريّة، شروقًا أو غروبًا. متمكّن جدًا من حرفته السينمائيّة، في غالب ما يفعل، حتى لو تضمّن فيلمه هذا أسلوبين مختلفين غير متطابقين ومتناغمين، أسلوب المدخل الهادئ والبطيء ليلًا والذي نخال أنّه سيطبع الفيلم بأكمله، والنهاية التي تعود فتلاقيه، بينما لدينا في القسم الغالب والمطلق من الشريط أسلوب حركة ديناميّة، واقعيّة، صاخبة، عنيفة! وثمّة ضعف في مشهد الانفجار الثاني (تطغى عليه السيارات المحترقة) الذي لم يكن ثمة مبرّر للإطالة عليه والقطع المتوازي على بعض الوجوه في لقطات قريبة. هنا الرؤية السينمائية غير موفّقة، مضمونًا وتنفيذًا. وأرى أنّه كان مفيدًا أكثر للفيلم لو تعاون كمّون مع كاتب آخر أو حتى كاتبين (لِمَ لا؟ ألا يحمل تاريخ السينما عشرات الآلاف من التجارب المماثلة؟!) لَخَرَج بسيناريو أقوى وأمتن، تطويرًا للحدث وتعزيزًا للحوارات، فالأخيرة (أي الحوارات) لا يكفي سيل الشتائم لملء شواغرها.

| "ميشال كمّون سينمائيّ قدير، موهوب، محترف، بلا شك. يُحسن صنيعه السينمائيّ كصانع أفلام متمكّن (Good filmmaker)، دقيقٌ جدًا في تكوين لقطاته، في تحريك كاميراه، في إحساسه بالإيقاع وطول اللقطة" |

إشارة ختاميّة: لعلّ بعض النقد الموتور، الجاهل والمدّعي، الذي لم يأنف من التهشيم في الفيلم وعدم رؤية إيجابيّات كثيرة فيه (أوّل شروط النقد، حتى السلبيّ منه، الموضوعيّة) كان دافعه تعصبيًّا جاهلًا – أقول لعلّ – فميشال كمّون ابن بيئة محدّدة، لنقل مسيحيّة، وهو يتناول في فيلمه بيئة ينتمي إليها ويعرفها، فما العيب إذا توقف أكثر من مرّة عند كنيسة وصوّر فيها طقوسًا دينية كالزواج والعمادة؟ علمًا بأنني رأيتُ في ذلك ملمح سخرية وتهكّم. فشخوصه الشقيّة في الشارع متأنّقة (على نحو مصطنع ومفتعل ومضحك) في الكنيسة، ويحضرني هنا مشهد التضادّ ̸ contrast البديع في الجزء الأول من "العرّاب" حيث يقف آل باتشينو عرّابًا لعمادة ابن "كوني" فيما كان رجاله يقتلون بالتوازي مع مشهد العمادة رجالًا آخرين من فرع آخر للمافيا خصم وعدوّ ... إنّه التضادّ عينه، الساخر والمتهكّم، الذي يلجأ إليه ميشال كمّون في فيلمه، وإنْ صعدت كاميراه نحو رسوم أيقونيّة كنسيّة.

٭ناقد وأستاذ جامعي من لبنان.