الأدب والأمم الصغيرة

ميلان كونديرا

ترجمات

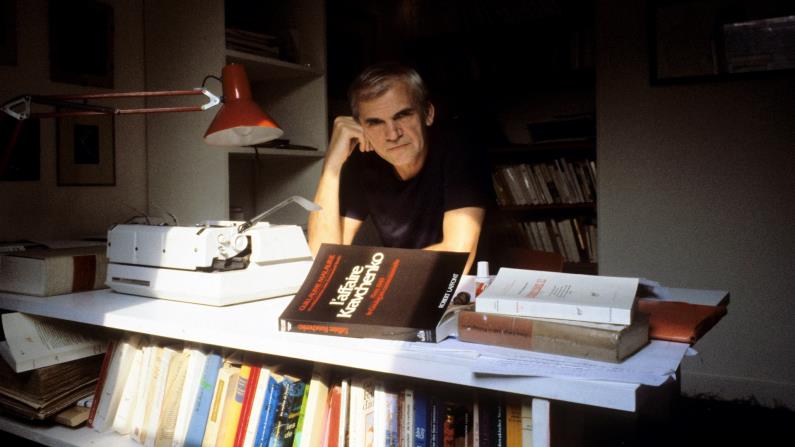

ميلان كونديرا في باريس (17/ 9/ 1982/ Getty)

شارك هذا المقال

حجم الخط

ترجمة وتقديم: إسكندر حبش

تقديم

قليلة هي نصوص ميلان كونديرا التي وصلتنا من الحقبة التشيكوسلوفاكية، أي من الفترة التي كان لا يزال فيها في بلاده، قبل أن يغادرها على متن سيارته الصغيرة (رينو 4) متجهًا إلى باريس، ليختار منفاه ومكان إقامته، حيث لا يزال هناك. من هذه النصوص ـ التي يمكن اعتبارها مفصلية وتاريخية في حياة وأدب الكاتب التشيكي ـ هذا الخطاب "الأدب والأمم الصغيرة"، الذي ألقاه في فترة "ربيع براغ" في مؤتمر اتحاد الكتّاب هناك، والذي كان السبب المباشر في ملاحقته، وما دفعه إلى المغادرة لاحقًا.

أقول "تاريخيًا"، لأن هذا الخطاب يشير فعلًا إلى القطيعة التامة التي بدأت تتموضع مع الثقافة الرسمية، من قبل مجموعة كبيرة من المثقفين والكتّاب والفنانين، الذين رفضوا هيمنة الحزب، آملين انفتاحًا ثقافيًا وسياسيًا أكثر. في أي حال، كل ما سنقرأه أصبح يشكل جزءًا من التاريخ ـ التاريخ الأدبي والسياسي ـ لتلك البقعة من أوروبا، التي تعرف اليوم موجة من الأسئلة الكثيرة والكبيرة التي تطرح على نفسها، إزاء ما يجري فيها من أحداث وبخاصة الحرب الروسية ـ الأوكرانية. لذا قد تفيد الذاكرة أحيانًا، حين نعود إلى الماضي، كي نفهم الحاضر وربما المستقبل. ومن هذه النقطة بالذات، نقطة العودة إلى الذاكرة، أترجم نص كونديرا هذا، وهو الكاتب التي نُقلت كلّ أعماله السردية تقريبًا إلى العربية. ولنعتبر، أيضًا، أن الترجمة هذه تأتي في هذا السياق: اكتشاف نص آخر لكونديرا لم يُنقل من قبل إلى اللغة العربية. وقد ترجمتُ أيضًا تمهيد جاك روبينيك، الأكاديمي الفرنسي من أصل تشيكي (الاختصاصي في أدب "أوروبا الشرقية")، الذي حواه الكتيب الذي صدر في عام 2021 عن منشورات غاليمار في باريس.

***

تمهيد

بقلم: جاك روبينيك

هنالك مؤتمرات للكتّاب أكثر أهمية، أو في أي حال أكثر بقاء في الذاكرة، من مؤتمرات الحزب. فهذه الأخيرة، في تشيكوسلوفاكيا الشيوعية، كانت تتابع وتتشابه. يمكن لمؤتمرات الكتّاب أن تكون غير متوقعة، وفي بعض الأحيان تنذر بتغييرات عميقة في العلاقة بين السلطة والمجتمع.

هنالك أيضًا خطابات في المؤتمرات تمثل حقبة ما، وإعادة قراءتها اليوم تحتفظ بصدى خاص. نفكر في إدانة سولجينتسين للرقابة في موسكو في مايو/ أيار 1967، والتي ألهمت غي بيار/ Guy Béart كتابة أغنية جميلة: "الشاعر قال الحقيقة، يجب إعدامه"... نحن لا نعرف كثيرًا عن الخطب المذهلة التي ألقيت في براغ بعد شهر من مؤتمر الكتاب، بدءًا من ذاك الذي ألقاه ميلان كونديرا.

كان ميلان كونديرا آنذاك كاتبًا ناجحًا، في المسرح مع "مالكو المفاتيح" (1962)، ومع مجموعته القصصية القصيرة "غراميات مرحة" (1963 و1965)، وبخاصة "المزحة"، التي نُشرت في عام 1967 (في زمن مؤتمر الكتاب)، وهي رواية تستحضر وتختتم حقبة، وتبقى بالنسبة إلى القراء التشيك، وغيرهم، مرتبطة بربيع 1968. كان كونديرا يومها يُدرّس في معهد السينما (FAMU)، وقد أصبح واحدًا من الشخصيات البارزة في الازدهار الهائل الذي عرفه الإبداع الثقافي، ذو الأصالة والتنوع الاستثنائي، سواء في الأدب (هرابال، سكفوريكي، فاتشوليك...) كما في المسرح (هافل، توبول)، وبخاصة في الموجة السينمائية الجديدة (فورمان، باسر، مينزل، نيميتش، تشيتيلوفا...). إنه يعد ـ وليس من دون سبب ـ الستينيات بمثابة "العصر الذهبي" للثقافة التشيكية، التي تخلصت تدريجيًا من القيود الأيديولوجية للنظام، من دون الخضوع لقيود السوق. من هذا المنظور، لا يمكن اختزال ربيع براغ لعام 1968 في بعده السياسي، ويمكن فهمه فقط على أنه ذروة عقد كانت تطبع فيه جريدة الكتّاب الأسبوعية "ليتيرارني نوفيني" 250 ألف نسخة، بيعت كلها في نهار واحد؛ عقد زمني عمل فيه انعتاق الثقافة على تسريع انهيار الهيكل السياسي.

حاولت السلطة القائمة، وبعد أن استشعرت بالخطر، استعادة السيطرة، فأصبح مؤتمر الكتاب في يونيو/ حزيران 1967 مسرحًا لهذه المواجهة بينها وبين الكتّاب، حيث كانت بشائرها في محاضرة ليبليس عام 1963 المخصصة حول فرانز كافكا، والتي تحولت إلى دفن رمزي لـ"الواقعية الاشتراكية". بعد أربعين عامًا، كشفت أعمال الكاتب اليهودي البراغي الناطق بالألمانية، بدءًا من "المحاكمة"، للقراء التشيكيين عن واقعية مختلفة، ومقلقة إلى حدّ ما لساكن القلعة، زعيم الحزب والدولة، أنتونين نوفوتني.

عرف مؤتمر الكتّاب عام 1967 عددًا من النقاط البارزة. أولًا خطاب الكاتب بافيل كوهوت، الذي انتقد فيه سياسة الكتلة السوفياتية قبل قراءة رسالة سولجينتسين الشهيرة إلى اتحاد الكتّاب السوفيات. لقد كان الأمر لا يُحتمل بالنسبة إلى جيري هندريش، حارس الأرثوذكسية الأيديولوجية في قيادة الحزب، الذي غادر القاعة ليمر من خلف المنصة، حيث كان موجودًا كل من كونديرا، وبروشازكا، ولوستينغ، ليخاطبهم بجملة بقيت شهيرة لا تنسى: "لقد فقدتم كل شيء، كل شيء على الإطلاق"! في اليوم التالي، جاء دور لودفيك فاتشوليك، مؤلف كتاب "البلطة"، وعضو هيئة تحرير مجلة "ليتيرارني نوفيني"، الذي شعر بالإعياء من كلمات هندريش، الذي تجاوز كل حدود ما كان يُفترض أنه مقبول، في معالجة المسألة الأساسية من دون مواربة: مصادرة السلطة من قبل "حفنة من الناس الذين يريدون تقرير كل شيء"، ليستولوا على الرقابة، وحتى على الدستور. لقد بدأت القطيعة النهائية.

سيحتفظ التاريخ السياسي، بطبيعة الحال، بالصراع الواضح بين الكتّاب والسلطة. الهزيمة الموقتة للأول في صيف عام 1967، ثم انتصارهم (الموقت أيضًا) في ربيع عام 1968. وسوف يتذكر تاريخ الأفكار بشكل خاص الخطاب الافتتاحي لميلان كونديرا. وكما زملائه، هاجم الرقابة، لكنه اقترب من موضوع الحرية الإبداعية من زاوية أخرى. باعتماد منظور تاريخي، يتساءل كونديرا عن مصير الأمة التشيكية التي لم يكن وجودها في حدّ ذاته "بديهيًا"، مع تدمير النخب بعد معركة الجبل الأبيض (1620)، وبعد قرنين من "الجرمنة"، والعودة إلى السؤال الاستفزازي الذي تمت صياغته في نهاية القرن التاسع عشر للكاتب هوبير غوردون شاور: هل كان الأمر يستحق فعلًا بذل كثير من الجهد لإعادة التشيكيين إلى لغة ذات ثقافة عالية؟ ألم يكن من الأفضل الاندماج مع الثقافة الألمانية الأكثر تطورًا وتأثيرًا؟ تناول كونديرا السؤال بلاغيًا بعد قرن تقريبًا وقدم إجابته: لا يمكن تبرير ذلك إلا بمساهمة أصلية في الثقافة والقيم الأوروبية؛ بعبارة أخرى، الكوني من خلال الخاص. يبدو أن حيوية الثقافة التشيكية في الستينيات تبرر هذا الطموح، أو هذه المقامرة. لكن هذا النمو الثقافي، الذي يعتمد عليه وجود الأمة، له شرط، هو الحرية. تصبح الدعوة إلى استقلالية الثقافة وحرية الفكر تحديًا للأيديولوجيين الخاضعين للرقابة الذين يشير إليهم كونديرا بـ"المخربين". من الواضح أن تحرير الثقافة من قبضة السلطة يكتسب بُعدًا سياسيًا.

لكن السؤال الذي طرحه كونديرا في عام 1967 كان له صدى معاصر بشكل مدهش عندما استعجل بعده الآخر: مصير الدول الصغيرة في "آفاق التكامل الواسعة التي انفتحت في النصف الثاني من القرن العشرين".

وتنطوي عملية الاندماج على جميع الدول الصغيرة التي ليس لديها دفاع آخر سوى قوة ثقافتها وشخصيتها والسمات المميزة لمساهمتها(1). قد يكون احتواء "الضغط اللاعنفي لعملية الاندماج هذه في القرنين العشرين والحادي والعشرين" أكثر صعوبة مما كانت عليه مقاومة الجرمنة في السابق.

وهكذا، فإن التشكيك في خصوصية مكان الثقافة التشيكية يجد امتداده في انعكاس كونديرا على مصير الدول الصغيرة في أوروبا الوسطى، ويتوقع في جوانب معينة معضلاتها في أوروبا المعولمة. وهو أيضًا الرابط بين خطاب كونديرا في مؤتمر الكتاب لعام 1967، والمقال الذي نُشر عام 1983 في حول "الغرب المختطف أو مأساة أوروبا الوسطى".

خطاب ميلان كونديرا

أصدقائي الأعزاء، حتى لو لم تعش أي أمة على كوكب الأرض منذ فجر التاريخ، وحتى لو أن مفهوم الأمة بحدّ ذاته حديث نسبيًا، تشعر غالبية هذه الأمم بأن وجودها أمر بديهي، بأنه هبة من الله، أو الطبيعة، منذ الأزل. فالشعوب قادرة على تحديد ثقافتها ونظامها السياسي، وحتى حدودها، على أنها من صنعها هي، وبالتالي فهي مصدر تساؤل، أو مشكلة، بينما ترى في وجودها كشعب حقيقة مستثناة من أي تساؤل. إن التاريخ غير السعيد والمتقطع للأمة التشيكية، الذي مرّ عبر غرفة انتظار الموت، سمح لهذه الأخيرة بعدم الاستسلام لهذا النوع من الوهم الخادع. إن وجود الأمة التشيكية لم يكن أبدًا واضحًا، وبالضبط عدم الوضوح هذا، هو أحد سماتها الرئيسية. في بداية القرن التاسع عشر، كانت هذه الظاهرة فاضحة للغاية، عندما حاول عدد قليل من المثقفين إحياء اللغة التشيكية الأولى، هذه اللغة المنسيّة تقريبًا، ثم، في الجيل التالي، كان الشعب التشيكي شبه منقرض بالفعل. كان هذا الانبعاث عملًا متعمدًا، ومثل أي فعل، كان قائمًا على الاختيار بين الإيجابيات والسلبيات. على الرغم من ميلهم لصالح "مع"، إلا أن المثقفين من حركة النهضة القومية التشيكية كانوا يعرفون أيضًا وزن الحجج التي تسير في الاتجاه المعاكس. كانوا يعلمون ـ على سبيل المثال ماتوس كلاسل الذي تحدث عن ذلك ـ أن الجرمانية سوف تجعل حياة التشيك بسيطة، وتقدم مزيدًا من الفرص لأطفالهم. لقد عرفوا أيضًا أن الانتماء إلى أمة أكبر يعطي وزنًا أكبر لأي عمل للعقل ويوسع نطاقه، في حين أن العلم المصاغ باللغة التشيكية ـ وأقتبس هنا من كلاسيل (Klacel) ـ "يحدّ من الاعتراف بعملي الدؤوب". لقد كانوا على دراية بالمتاعب التي تواجهها الشعوب الصغيرة ـ كما قال جان كولار ـ "إذ أنها لا تفكر ولا تشعر إلا بشكل نصفي"، وحيث أن مستوى التعليم ـ وأقتبس من كولار مرة أخرى ـ غالبًا ما يكون متوسطًا ومتعثرًا؛ "فهو لا يعيش، بل إنه يحيا فقط، لا ينمو أو يتبرعم، بل ينبت فقط، لا يجعل الأشجار تنمو بل العليق فقط".

إن الإدراك الشامل لهذه الحجج، بالإضافة إلى الحجج المضادة يضع سؤال "أكون أو لا أكون ولماذا؟" في أسس الوجود الحديث للأمة التشيكية. إذا كان أبطال الصحوة الوطنية يفضلون هذا الوجود، فإنه يمثل رهانًا كبيرًا للمستقبل. لقد واجهوا الناس بواجب تبرير صواب اختيارهم في المستقبل.

متماشيًا تمامًا مع عدم وجود دليل على وجود الأمة التشيكية، ألقى هوبير جوردون شاور في عام 1886 في وجه المجتمع التشيكي الشاب الذي كان قد بدأ بالفعل في التململ في تفاهة هذا السؤال الفاضح: ألن نكون قد ساهمنا أكثر في الإنسانية إذا ما ضمينا طاقتنا الإبداعية إلى طاقة أمة أكبر، وثقافتها أكثر تطورًا بكثير من الثقافة التشيكية، التي لا تزال في مهدها؟ هل كان كلّ الجهد الذي بذلناه لإحياء شعبنا يستحق كل هذا العناء؟ هل القيمة الثقافية لشعبنا كبيرة بما يكفي لتبرير وجودها؟ يضاف إلى هذا سؤال آخر: هل هذه القيمة في حدّ ذاتها قادرة على حمايتها في المستقبل من خطر فقدان سيادتها؟ شهدت "الريفية" التشيكية، التي كانت تكتفي بأن تنبت بدلًا من أن تحيا، من وراء هذا الاستجواب استبدال اليقينيات الزائفة بهجوم على الأمة، ولهذا السبب، قررت استبعاد السيد شاور منها. ومع ذلك، بعد خمس سنوات، وصف الناقد الشاب سالدا، السيد شاور بأنه أعظم شخصية في عصره، ووصف مقاله بأنه فعل وطني جوهري. لم يكن مخطئًا. كان شاور قد دفع إلى أقصى الحدود معضلة كان يدركها جميع قادة الصحوة الوطنية التشيكية. كتب فرانتسيك بالاكي: "إذا لم نرفع روح الأمة إلى أنشطة أعظم وأنبل من تلك التي يقوم بها جيراننا، فلا يمكننا حتى ضمان وجودنا". ويذهب يان نيرودا بشكل أفضل حين يقول: "يجب أن نرتقي بأمتنا إلى مستوى الوعي والتعليم في العالم من أجل ضمان ليس فقط هيبتها، ولكن بقاءها أيضًا".

ربط قادة النهضة التشيكية بقاء الأمة بالقيم الثقافية التي يجب أن تنتجها. لقد أرادوا قياس هذه القيم ليس وفقًا لفائدتها للأمة، ولكن وفقًا لمعايير ـ كما قيل في ذلك الوقت ـ تتعلق بالبشرية جمعاء. كانوا يطمحون إلى دمج العالم وأوروبا. في هذا السياق، أود أن أؤكد على خصوصية الأدب التشيكي الذي بنى نموذجًا نادرًا جدًا في أماكن أخرى من العالم: نموذج المترجم كممثل أدبي رئيسي، إن لم يكن الممثل الرئيسي. إجمالًا، كانت أعظم الشخصيات الأدبية في القرن السابق لـ الجبل الأبيض(2) من المترجمين: ريهور هروبي من ليليني، دانييل آدم من فيليسلافان، يان بلاهوسلاف. أرست ترجمة ميلتون الشهيرة التي قام بها جوزيف يونغمان أسس اللغة التشيكية في فترة النهضة الوطنية. الترجمة الأدبية التشيكية هي واحدة من أفضل الترجمات في العالم ويتمتع المترجم بالاحترام عينه الذي تتمتع به أي شخصية أدبية أخرى. واضح هو سبب الدور الكبير الذي تلعبه الترجمة الأدبية: بفضل الترجمات، تم تأسيس اللغة التشيكية وإتقانها كلغة أوروبية في حدّ ذاتها، بما في ذلك المصطلحات الأوروبية. أخيرًا، من خلال الترجمة الأدبية أسس التشيكيون أدبهم الأوروبي باللغة التشيكية، وشكل الأدب القراء الأوروبيين الذين يقرؤون اللغة التشيكية.

بالنسبة إلى الدول الأوروبية العظيمة التي لها ما يسمى بالتاريخ الكلاسيكي، فإن الإطار الأوروبي الذي تتطور فيه هو أمر بديهي. ومع ذلك، فإن التشيك، بعد فترات متناوبة من الاستيقاظ والنوم، فاتتهم عدة مراحل مهمة في تطور الروح الأوروبية، وبالتالي كان عليهم في كل مرة تكييف أنفسهم مع إطارها الثقافي، وتناسبها وإعادة بنائها. ما من شيء على الإطلاق قد شكل أحد الأصول التي لا جدال فيها بالنسبة إلى التشيك، لا لغتهم ولا انتماؤهم الأوروبي، والذي يتلخص علاوة على ذلك في اختيار دائم بين أمرين: إما ترك اللغة التشيكية تضعف إلى الحدّ الذي ينتهي به الأمر إلى أن تتحول إلى لهجة أوروبية بسيطة ـ والثقافة التشيكية، إلى الفولكلور البسيط ـ أو أن تصبح أمة أوروبية مع كل ما يتضمنه ذلك.

فقط هذا الخيار الثاني يضمن وجودًا حقيقيًا، وجودًا غالبًا ما يكون قاسيًا للغاية بالنسبة إلى الأشخاص الذين كرسوا، طوال القرن التاسع عشر، معظم طاقاتهم لبناء أسسهم، بدءًا من التعليم الثانوي إلى كتابة الموسوعة. ومع ذلك، منذ بداية القرن العشرين وخاصة في فترة ما بين الحربين، شهدنا ازدهارًا ثقافيًا لا مثيل له في كلّ التاريخ التشيكي. على مدى عقدين من الزمن، كرّس عدد كبير من الرجال العباقرة أنفسهم للإبداع، وفي هذه الفترة الزمنية القصيرة جدًا، نجحوا لأول مرة منذ كومينيوس في رفع الثقافة التشيكية إلى المستوى الأوروبي، مع الحفاظ على خصوصياتها. هذه الفترة الرئيسية، القصيرة والمكثفة لدرجة أننا ما زلنا نشعر بالحنين إليها، كانت مع ذلك أقرب إلى المراهقة منها إلى مرحلة البلوغ: حيث كان الأدب التشيكي في بداياته فقط، وكان في الغالب غنائيًا ولم يكن بحاجة إلى أكثر من تطويره لفترة طويلة من السلام من دون انقطاع. كان كسر نمو مثل هذه الثقافة الهشّة في ذلك الوقت، أولًا عن طريق الاحتلال، ثم من قبل الستالينية، لمدة ربع قرن تقريبًا، وعزلها عن بقية العالم، وتقليص تقاليدها الداخلية المتعددة، وتحويلها إلى مجرد دعاية، مأساة خاطرت بإبعاد الأمة التشيكية مرة أخرى ـ وهذه المرة بشكل نهائي ـ إلى محيط أوروبا الثقافي. إذا استعادت الثقافة التشيكية أنفاسها في السنوات الأخيرة، وإذا أصبحت الآن بلا شك مجال النشاط الرئيسي لنجاحنا، وإذا ظهر عدد لا بأس به من الأعمال الممتازة وأن بعض الفنون، مثل السينما التشيكية، على سبيل المثال، التي تعيش الآن عصرها الذهبي، فهذه إذًا الظاهرة الأكثر لفتًا للانتباه في الواقع التشيكي في السنوات الأخيرة.

هل إن مجتمعنا الوطني فقط على دراية بكلّ هذا؟ هل يدرك أنه يستطيع إعادة الاتصال بعصر المراهقة الذي لا يُنسى في أدب ما بين الحربين لدينا، وأن هذا يمثل فرصة عظيمة له؟ هل يعلم أن مصير ثقافته مرهون بذلك؟ أم هل انتهى بنا الأمر إلى التنصل من رأي قادة النهضة التشيكية، والذي بموجبه، في غياب القيم الثقافية القوية، نجد أن بقاء شعب على هذا النحو بعيد عن أن يكون مضمونًا؟

منذ قيامة القومية التشيكية، تغير دور الثقافة في مجتمعنا بلا شك، واليوم لم نعد نواجه خطر التعرض للاضطهاد العرقي. ومع ذلك، أعتقد أن الثقافة لا تخدم بأقل مما كانت تفعله في السابق لتبرير هويتنا الوطنية والحفاظ عليها. انفتحت وجهات نظر اندماجية واسعة خلال النصف الثاني من القرن العشرين. لأول مرة، تضافرت جهود البشرية لخلق تاريخ مشترك. تتحد الكيانات الصغيرة لتشكل كيانات أكبر. يتركز التعاون الثقافي الدولي من خلال الاتحاد. أصبحت السياحة ظاهرة جماهيرية. وبالتالي، فإن دور عدد من لغات العالم الرئيسية آخذ في الازدياد، وكلما أصبحت الحياة كلها دولية، فإن وزن اللغات الصغيرة ينخفض بشكل متزايد. منذ وقت ليس ببعيد، تحدثت مع رجل مسرحي بلجيكي فلمنكي. لقد اشتكى من أن لغته كانت مهددة، وأن المثقفين الفلمنكيين أصبحوا ثنائيي اللغة، وأنهم بدأوا يفضلون اللغة الإنكليزية على لغتهم الأم، مما سهل التواصل مع العلوم الدولية. في ظلّ هذه الظروف، لا يمكن للشعوب الصغيرة الدفاع عن لغتها وسيادتها إلا من خلال الثقل الثقافي للغة نفسها، والطابع الفريد للقيم التي تولدت بمساعدة منها. بالطبع، بيرة بيلسن هي أيضًا قيمة. ومع ذلك، إننا نشربها في كل مكان مثل Pilsner Urquell. لا، لا تستطيع بيرة بيلسن بأي حال من الأحوال دعم مطالبة التشيك بالاحتفاظ بلغتهم الخاصة. في المستقبل، سيطلب منّا هذا العالم الدائم الاندماج، ومن دون مواربة، وبطريقة شرعية لا غبار عليها، تبرير هذا الوجود الذي اخترناه قبل 150 عامًا، وسيتساءل عن سبب هذا الاختيار.

من الأهمية بمكان أن يدرك المجتمع التشيكي بالكامل الدور الأساسي الذي تلعبه ثقافته وأدبه. الأدب التشيكي ـ وهذه هي خصوصيته الأخرى ـ أرستقراطي بشكل قليل جدًا. إنه أدب عام مرتبط ارتباطًا وثيقًا بجمهوره الوطني الكبير. وهذا ما يمثل قوته وضعفه. تكمن قوته في خلفيته الصلبة حيث يتردد صدى كلمته بقوة، وضعفه، في عدم كفاية تحرره، على مستوى التعليم، وعلى مستوى أفقه الواسع، وكذلك المظاهر المحتملة لنقص ثقافة المجتمع التشيكي الذي يعتمد عليه بشكل وثيق. أخشى أحيانًا أن يفقد تعليمنا المعاصر تلك الشخصية الأوروبية التي كانت عزيزة جدًا على إنسانيينا وقادة القيامة الوطنية التشيكية. إن العصور القديمة اليونانية الرومانية والمسيحية، وهما المصدران الأساسيان للروح الأوروبية، اللذان يثيران توتر توسعاتها الخاصة، قد اختفيا تقريبًا من وعي المثقف التشيكي الشاب؛ هذه خسارة لا يمكن تعويضها. ومع ذلك، هنالك استمرارية قوية في الفكر الأوروبي الذي نجا من كل ثورات العقل، حيث بنى الفكر مفرداته ومصطلحاته وقصصه وأساطيره، كما أسباب دفاعه، من دون سيطرة أي واحد على الآخر، ولولاه لما تمكن المثقفون الأوروبيون أن يتفاهموا مع بعضهم البعض. لقد قرأت للتو تقريرًا دامغًا عن معرفة الأدب الأوروبي الذي يمتلكه مدرسو اللغة التشيكية في المستقبل، وأنا أفضل تجاهل ماهية إتقانهم لتاريخ العالم. المقاطعات ليست فقط من اختصاص توجهنا الأدبي، بل هي قبل كل شيء مشكلة مرتبطة بحياة المجتمع بأسره، بتعليمه، بصحافته... إلخ.

شاهدت مؤخرًا فيلمًا بعنوان "الصغيرتان مارغريت" يحكي قصة آنستين صغيرتين حقيرتين بشكل رائع، فخورتين جدًا بضيق أفقهما اللطيف، وتدمران بفرح وروح الدعابة كل ما يتجاوز آفاقهما. بدا لي أنني أرى فيه قصة رمزية عن تخريب واسع النطاق وموضوعية ملتهبة. من هو المخرب؟ لا، ليس الفلاح الأمي هو الذي أضرم النار في بيت مالك الأرض الغني في نوبة غضب. جميع المخربين الذين قابلتهم متعلمون، وسعداء بأنفسهم، ويتمتعون بمكانة اجتماعية جيدة إلى حدّ ما، وليس لديهم أي استياء معين تجاه أي شخص. المخرب هو ضيق الأفق الفخور الذي يتمتع بالاكتفاء الذاتي، والمستعد في أي وقت للمطالبة بحقوقه. ضيق الأفق، هذا، الفخور، يؤمن بأن القدرة على تكييف العالم على صورته هي جزء من حقوقه غير القابلة للتصرف، وبما أن العالم يتكون أساسًا من كل ما يتجاوزه، فإنه يكيف العالم على صورته من خلال تدميره. وهكذا يقطع مراهق رأس تمثال في حديقة لأن هذا التمثال يتجاوز بشكل شنيع جوهره البشري، وبما أن كل فعل من أفعال تأكيد الذات يجلب الرضى للإنسان، فإنه يفعل ذلك ببهجة. إن البشر الذين يعيشون حاضرهم اللامحدود، ويتجاهلون الاستمرارية التاريخية، ويفتقرون إلى الثقافة، قادرون على تحويل وطنهم إلى صحراء بلا تاريخ، بلا ذاكرة، بدون أصداء، وخالية من كل جمال. لا يتخذ التخريب المعاصر أشكالًا يستهجنها القانون فقط. عند قيام لجنة المواطنين، أو البيروقراطيين المكلفين بملف مرسوم بأن تمثالًا (قلعة، كنيسة، شجرة ليمون عمرها مئة عام) غير مجد، وقرروا إزالته، فهذا مجرد شكل آخر من أشكال التخريب. لا توجد مسافة كبيرة بين التدمير القانوني وغير القانوني، كما لا توجد مسافة بين التدمير والتحريم. لقد دعا عضو في البرلمان مؤخرًا نيابة عن مجموعة مؤلفة من 21 نائبًا إلى حظر فيلمين تشيكيين رئيسيين يصعب الوصول إليهما، بما في ذلك ـ يا للسخرية! ـ هذا الرمز للتخريب ألا وهو فيلم "الصغيرتان مارغريت". لقد هاجم كلا الفيلمين بلا خجل، واعترف على الفور، كلمة بكلمة، بأنه لم يفهمهما. التناقض في بيانه واضح فقط. إن أكبر ضرر يُنسب إلى هذين العملين السينمائيين هو بالتحديد أنهما بتجاوزهما آفاق الحكم عليهما، نجد أنهما أساءا إلى هذه الأحكام.

في رسالة إلى Helvetius، كتب فولتير هذه الجملة الرائعة: "أنا لا أتفق مع ما تقوله، لكنني سأقاتل حتى الموت لكي يكون لك الحق في قول ذلك". هذه هي صياغة المبدأ الأخلاقي الأساسي لثقافتنا الحديثة. من يتراجع في التاريخ قبل ولادة هذا المبدأ، يترك عصر التنوير للعودة إلى العصور الوسطى. أي قمع لأي رأي، بما في ذلك القمع الوحشي للآراء الخاطئة، يتعارض أساسًا مع الحقيقة، وهذه الحقيقة لا يمكن العثور عليها إلا من خلال مواجهة الآراء الحرة والمتساوية. إن أي تدخل في حرية الفكر والتعبير ـ مهما كانت طريقة واسم هذه الرقابة ـ هو في القرن العشرين فضيحة، كما أنه عبء ثقيل على أدبنا الذي في كامل غليانه.

هنالك شيء واحد لا جدال فيه: إذا كانت فنوننا تزدهر اليوم، فهذا بفضل التقدم في حرية الفكر. يعتمد مصير الأدب التشيكي الآن بشكل صارم على مدى هذه الحرية. أعلم أنه بمجرد أن نقول الحرية، هنالك من يغضب ويبدأ بالاحتجاج، قائلين إن حرية الأدب الاشتراكي يجب أن تكون لها حدود. من الواضح أن لكل حرية حدودها التي تحددها حالة المعرفة، ومدى التحيز، ومستوى التعليم... إلخ. ومع ذلك، لم يتم تحديد عصر تقدمي جديد بحدوده! لم يحدد عصر النهضة نفسه بالسذاجة الضيقة لعقلانيته ـ أصبح هذا مرئيًا فقط لاحقًا ـ ولكن من خلال الحرية العقلانية العائدة لحدود الماضي. حددت الرومانسية نفسها من خلال تجاوز الشرائع الكلاسيكية والمواد الجديدة التي تمكنت من استيعابها بعد عبور الحدود القديمة. وبالمثل، فإن مصطلح الأدب الاشتراكي لن يكتسب معنى إيجابيًا حتى يحقق حقوق التصويت المحرر نفسها.

ومع ذلك، في الداخل، ما زلنا نرى في الدفاع عن الحدود فضيلة أكبر من تجاوزها. تعمل الظروف السياسية والمجتمعية المختلفة على تبرير العديد من القيود المفروضة على حرية الفكر. لكن السياسة الجديرة بهذا الاسم هي تلك التي تعطي امتيازًا للمصالح الجوهرية على المصالح المباشرة. وبالنسبة للشعب التشيكي، فإن عظمة ثقافته تمثل بالفعل هذا الاهتمام الجوهري. هذا صحيح تمامًا لأن الثقافة التشيكية اليوم لها آفاق ممتازة تنتظرها. عاش الشعب التشيكي في القرن التاسع عشر على هامش تاريخ العالم. في القرن الحالي، نحن في مركزه. إن الحياة في قلب التاريخ ليست ـ كما نعلم جيدًا ـ نزهة. ومع ذلك، في المجال السحري للفنون، يتحول العذاب إلى ثروة إبداعية. على هذا الأساس، حتى التجربة المريرة للستالينية تصبح ميزة، بقدر ما هي متناقضة. لا يعجبني عندما توضع الفاشية والشيوعية على قدم المساواة. خلقت الفاشية القائمة على معاداة الإنسانية بشكل غير مقيد، حالة أخلاقية بسيطة نسبيًا: فبعد أن قدمت نفسها على أنها نقيض المبادئ والفضائل الإنسانية، نجد أنها تركتها كما هي عليه. من ناحية أخرى، كانت الستالينية وريثة حركة إنسانية عظيمة تمكنت، على الرغم من الغضب الستاليني، من الاحتفاظ بالعديد من المواقف والأفكار والشعارات والكلمات والأحلام الأصلية. لرؤية هذه الحركة الإنسانية تتحول إلى نقيضها، تجرّ معها كل الفضائل الإنسانية، وتحول حبّ الإنسانية إلى قسوة تجاه البشر، وحبّ الحقيقة إلى إدانة، وما إلى ذلك، وهذا ما يولد رؤية غير متوقعة للمؤسسة حتى القيم الإنسانية وفضائلها. ما هو التاريخ، ما هو مكان الإنسان في التاريخ، وما هو الإنسان بالضبط؟ لا يمكنك الإجابة على كل هذه الأسئلة بالطريقة نفسها قبل هذه التجربة وبعدها. لم يخرج أحد كما جاء. من الواضح أن الستالينية وحدها ليست موضع تساؤل. تنقلات هذا الشعب بين الديمقراطية والنير الفاشي والستاليني والاشتراكية (التاريخ الذي تفاقم بسبب البيئة العرقية المعقدة للغاية) تعيد إنتاج جميع العناصر الرئيسية لتاريخ القرن العشرين. ربما يسمح لنا هذا بطرح مزيد من الأسئلة ذات الصلة، وإنشاء أساطير ذات مغزى أكثر من أولئك الذين لم يمروا بالرحلة نفسها.

خلال هذا القرن، شهد شعبنا بلا شك تجارب أكثر مما شهدته شعوب أخرى، وإذا ظلت عبقريته على أهبة الاستعداد، فقد يعرف مزيدًا الآن. يمكن أن تتحول هذه التجربة العظيمة إلى تحرر متحرر من الحدود القديمة، وتجاوز للحدود الحالية لمعرفة الإنسان ومصيره، وبالتالي إعطاء معنى وعظمة ونضج للثقافة التشيكية.

في الوقت الحالي، ربما يكون الأمر مجرد مسألة صدفة، ولكن هنالك إمكانية، مع ذلك، لأن تكون عدد من الأعمال التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة شاهدة على حقيقة هذا الحظ السعيد.

ومع ذلك، يجب أن أسأل نفسي مرة أخرى: هل مجتمعنا الوطني على دراية بهذه الفرصة؟ هل يعلم أنه ينتمي إليها؟ هل يعلم أن مثل هذه الفرصة التاريخية لا تأتي مرتين؟ هل يعلم أن إضاعة هذه الفرصة ستعني إضاعة القرن العشرين للشعب التشيكي؟

لقد كتب بالاكي أنه "من الشائع الاعتقاد بأن الكتاب التشيكيين أنقذوا أمتنا من زوالها وأيقظوها ووضعوا أهدافًا سامية لجهودها الخاصة". إن الكتّاب التشيكيين هم الذين يتحملون مسؤولية كبيرة عن بقاء شعبنا هو نفسه، وهذا حتى أيامنا هذه لأن نوعية الأدب التشيكي، وعظمته أو صغر حجمه، وشجاعته أو جبنه، وريفيته أو نطاقه العالمي، يعتمد إلى حدّ كبير على الإجابة عن سؤال بقاء هذا الشعب.

لكن هل هذا البقاء يستحق كلّ هذا العناء؟ هل يستحق بقاء لغته كل هذا العناء أيضًا؟ هذه الأسئلة الجوهرية، التي وضعت في أسس الوجود الحديث لهذه الأمة، ما زالت تنتظر إجابات نهائية.

هوامش:

(1) حوار ميلان كونديرا مع أنطونان لييم في "ثلاثة أجيال"، حوارات حول ظاهرة الثقافة التشيكوسلوفاكية، تقديم جان بول سارتر، باريس، غاليمار، 1970. هذا الحوار كان أجري مع كونديرا، عشية مؤتمر الكتّاب الذي انعقد عام 1967، والذي يبقى لغاية اليوم من أفضل الحوارات التي يقدم فيها كونديرا نفسه.

(2) كانت معركة الجبل الأبيض، بتاريخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1620، إحدى أولى المعارك وأهمها في حرب الثلاثين عامًا. وكانت إشارة إلى نهاية استقلال التشيك.

ميلان كونديرا

ترجمات

ميلان كونديرا في باريس (17/ 9/ 1982/ Getty)

شارك هذا المقال

حجم الخط

ترجمة وتقديم: إسكندر حبش

تقديم

قليلة هي نصوص ميلان كونديرا التي وصلتنا من الحقبة التشيكوسلوفاكية، أي من الفترة التي كان لا يزال فيها في بلاده، قبل أن يغادرها على متن سيارته الصغيرة (رينو 4) متجهًا إلى باريس، ليختار منفاه ومكان إقامته، حيث لا يزال هناك. من هذه النصوص ـ التي يمكن اعتبارها مفصلية وتاريخية في حياة وأدب الكاتب التشيكي ـ هذا الخطاب "الأدب والأمم الصغيرة"، الذي ألقاه في فترة "ربيع براغ" في مؤتمر اتحاد الكتّاب هناك، والذي كان السبب المباشر في ملاحقته، وما دفعه إلى المغادرة لاحقًا.

أقول "تاريخيًا"، لأن هذا الخطاب يشير فعلًا إلى القطيعة التامة التي بدأت تتموضع مع الثقافة الرسمية، من قبل مجموعة كبيرة من المثقفين والكتّاب والفنانين، الذين رفضوا هيمنة الحزب، آملين انفتاحًا ثقافيًا وسياسيًا أكثر. في أي حال، كل ما سنقرأه أصبح يشكل جزءًا من التاريخ ـ التاريخ الأدبي والسياسي ـ لتلك البقعة من أوروبا، التي تعرف اليوم موجة من الأسئلة الكثيرة والكبيرة التي تطرح على نفسها، إزاء ما يجري فيها من أحداث وبخاصة الحرب الروسية ـ الأوكرانية. لذا قد تفيد الذاكرة أحيانًا، حين نعود إلى الماضي، كي نفهم الحاضر وربما المستقبل. ومن هذه النقطة بالذات، نقطة العودة إلى الذاكرة، أترجم نص كونديرا هذا، وهو الكاتب التي نُقلت كلّ أعماله السردية تقريبًا إلى العربية. ولنعتبر، أيضًا، أن الترجمة هذه تأتي في هذا السياق: اكتشاف نص آخر لكونديرا لم يُنقل من قبل إلى اللغة العربية. وقد ترجمتُ أيضًا تمهيد جاك روبينيك، الأكاديمي الفرنسي من أصل تشيكي (الاختصاصي في أدب "أوروبا الشرقية")، الذي حواه الكتيب الذي صدر في عام 2021 عن منشورات غاليمار في باريس.

***

تمهيد

بقلم: جاك روبينيك

هنالك مؤتمرات للكتّاب أكثر أهمية، أو في أي حال أكثر بقاء في الذاكرة، من مؤتمرات الحزب. فهذه الأخيرة، في تشيكوسلوفاكيا الشيوعية، كانت تتابع وتتشابه. يمكن لمؤتمرات الكتّاب أن تكون غير متوقعة، وفي بعض الأحيان تنذر بتغييرات عميقة في العلاقة بين السلطة والمجتمع.

هنالك أيضًا خطابات في المؤتمرات تمثل حقبة ما، وإعادة قراءتها اليوم تحتفظ بصدى خاص. نفكر في إدانة سولجينتسين للرقابة في موسكو في مايو/ أيار 1967، والتي ألهمت غي بيار/ Guy Béart كتابة أغنية جميلة: "الشاعر قال الحقيقة، يجب إعدامه"... نحن لا نعرف كثيرًا عن الخطب المذهلة التي ألقيت في براغ بعد شهر من مؤتمر الكتاب، بدءًا من ذاك الذي ألقاه ميلان كونديرا.

كان ميلان كونديرا آنذاك كاتبًا ناجحًا، في المسرح مع "مالكو المفاتيح" (1962)، ومع مجموعته القصصية القصيرة "غراميات مرحة" (1963 و1965)، وبخاصة "المزحة"، التي نُشرت في عام 1967 (في زمن مؤتمر الكتاب)، وهي رواية تستحضر وتختتم حقبة، وتبقى بالنسبة إلى القراء التشيك، وغيرهم، مرتبطة بربيع 1968. كان كونديرا يومها يُدرّس في معهد السينما (FAMU)، وقد أصبح واحدًا من الشخصيات البارزة في الازدهار الهائل الذي عرفه الإبداع الثقافي، ذو الأصالة والتنوع الاستثنائي، سواء في الأدب (هرابال، سكفوريكي، فاتشوليك...) كما في المسرح (هافل، توبول)، وبخاصة في الموجة السينمائية الجديدة (فورمان، باسر، مينزل، نيميتش، تشيتيلوفا...). إنه يعد ـ وليس من دون سبب ـ الستينيات بمثابة "العصر الذهبي" للثقافة التشيكية، التي تخلصت تدريجيًا من القيود الأيديولوجية للنظام، من دون الخضوع لقيود السوق. من هذا المنظور، لا يمكن اختزال ربيع براغ لعام 1968 في بعده السياسي، ويمكن فهمه فقط على أنه ذروة عقد كانت تطبع فيه جريدة الكتّاب الأسبوعية "ليتيرارني نوفيني" 250 ألف نسخة، بيعت كلها في نهار واحد؛ عقد زمني عمل فيه انعتاق الثقافة على تسريع انهيار الهيكل السياسي.

حاولت السلطة القائمة، وبعد أن استشعرت بالخطر، استعادة السيطرة، فأصبح مؤتمر الكتاب في يونيو/ حزيران 1967 مسرحًا لهذه المواجهة بينها وبين الكتّاب، حيث كانت بشائرها في محاضرة ليبليس عام 1963 المخصصة حول فرانز كافكا، والتي تحولت إلى دفن رمزي لـ"الواقعية الاشتراكية". بعد أربعين عامًا، كشفت أعمال الكاتب اليهودي البراغي الناطق بالألمانية، بدءًا من "المحاكمة"، للقراء التشيكيين عن واقعية مختلفة، ومقلقة إلى حدّ ما لساكن القلعة، زعيم الحزب والدولة، أنتونين نوفوتني.

عرف مؤتمر الكتّاب عام 1967 عددًا من النقاط البارزة. أولًا خطاب الكاتب بافيل كوهوت، الذي انتقد فيه سياسة الكتلة السوفياتية قبل قراءة رسالة سولجينتسين الشهيرة إلى اتحاد الكتّاب السوفيات. لقد كان الأمر لا يُحتمل بالنسبة إلى جيري هندريش، حارس الأرثوذكسية الأيديولوجية في قيادة الحزب، الذي غادر القاعة ليمر من خلف المنصة، حيث كان موجودًا كل من كونديرا، وبروشازكا، ولوستينغ، ليخاطبهم بجملة بقيت شهيرة لا تنسى: "لقد فقدتم كل شيء، كل شيء على الإطلاق"! في اليوم التالي، جاء دور لودفيك فاتشوليك، مؤلف كتاب "البلطة"، وعضو هيئة تحرير مجلة "ليتيرارني نوفيني"، الذي شعر بالإعياء من كلمات هندريش، الذي تجاوز كل حدود ما كان يُفترض أنه مقبول، في معالجة المسألة الأساسية من دون مواربة: مصادرة السلطة من قبل "حفنة من الناس الذين يريدون تقرير كل شيء"، ليستولوا على الرقابة، وحتى على الدستور. لقد بدأت القطيعة النهائية.

سيحتفظ التاريخ السياسي، بطبيعة الحال، بالصراع الواضح بين الكتّاب والسلطة. الهزيمة الموقتة للأول في صيف عام 1967، ثم انتصارهم (الموقت أيضًا) في ربيع عام 1968. وسوف يتذكر تاريخ الأفكار بشكل خاص الخطاب الافتتاحي لميلان كونديرا. وكما زملائه، هاجم الرقابة، لكنه اقترب من موضوع الحرية الإبداعية من زاوية أخرى. باعتماد منظور تاريخي، يتساءل كونديرا عن مصير الأمة التشيكية التي لم يكن وجودها في حدّ ذاته "بديهيًا"، مع تدمير النخب بعد معركة الجبل الأبيض (1620)، وبعد قرنين من "الجرمنة"، والعودة إلى السؤال الاستفزازي الذي تمت صياغته في نهاية القرن التاسع عشر للكاتب هوبير غوردون شاور: هل كان الأمر يستحق فعلًا بذل كثير من الجهد لإعادة التشيكيين إلى لغة ذات ثقافة عالية؟ ألم يكن من الأفضل الاندماج مع الثقافة الألمانية الأكثر تطورًا وتأثيرًا؟ تناول كونديرا السؤال بلاغيًا بعد قرن تقريبًا وقدم إجابته: لا يمكن تبرير ذلك إلا بمساهمة أصلية في الثقافة والقيم الأوروبية؛ بعبارة أخرى، الكوني من خلال الخاص. يبدو أن حيوية الثقافة التشيكية في الستينيات تبرر هذا الطموح، أو هذه المقامرة. لكن هذا النمو الثقافي، الذي يعتمد عليه وجود الأمة، له شرط، هو الحرية. تصبح الدعوة إلى استقلالية الثقافة وحرية الفكر تحديًا للأيديولوجيين الخاضعين للرقابة الذين يشير إليهم كونديرا بـ"المخربين". من الواضح أن تحرير الثقافة من قبضة السلطة يكتسب بُعدًا سياسيًا.

لكن السؤال الذي طرحه كونديرا في عام 1967 كان له صدى معاصر بشكل مدهش عندما استعجل بعده الآخر: مصير الدول الصغيرة في "آفاق التكامل الواسعة التي انفتحت في النصف الثاني من القرن العشرين".

وتنطوي عملية الاندماج على جميع الدول الصغيرة التي ليس لديها دفاع آخر سوى قوة ثقافتها وشخصيتها والسمات المميزة لمساهمتها(1). قد يكون احتواء "الضغط اللاعنفي لعملية الاندماج هذه في القرنين العشرين والحادي والعشرين" أكثر صعوبة مما كانت عليه مقاومة الجرمنة في السابق.

وهكذا، فإن التشكيك في خصوصية مكان الثقافة التشيكية يجد امتداده في انعكاس كونديرا على مصير الدول الصغيرة في أوروبا الوسطى، ويتوقع في جوانب معينة معضلاتها في أوروبا المعولمة. وهو أيضًا الرابط بين خطاب كونديرا في مؤتمر الكتاب لعام 1967، والمقال الذي نُشر عام 1983 في حول "الغرب المختطف أو مأساة أوروبا الوسطى".

خطاب ميلان كونديرا

أصدقائي الأعزاء، حتى لو لم تعش أي أمة على كوكب الأرض منذ فجر التاريخ، وحتى لو أن مفهوم الأمة بحدّ ذاته حديث نسبيًا، تشعر غالبية هذه الأمم بأن وجودها أمر بديهي، بأنه هبة من الله، أو الطبيعة، منذ الأزل. فالشعوب قادرة على تحديد ثقافتها ونظامها السياسي، وحتى حدودها، على أنها من صنعها هي، وبالتالي فهي مصدر تساؤل، أو مشكلة، بينما ترى في وجودها كشعب حقيقة مستثناة من أي تساؤل. إن التاريخ غير السعيد والمتقطع للأمة التشيكية، الذي مرّ عبر غرفة انتظار الموت، سمح لهذه الأخيرة بعدم الاستسلام لهذا النوع من الوهم الخادع. إن وجود الأمة التشيكية لم يكن أبدًا واضحًا، وبالضبط عدم الوضوح هذا، هو أحد سماتها الرئيسية. في بداية القرن التاسع عشر، كانت هذه الظاهرة فاضحة للغاية، عندما حاول عدد قليل من المثقفين إحياء اللغة التشيكية الأولى، هذه اللغة المنسيّة تقريبًا، ثم، في الجيل التالي، كان الشعب التشيكي شبه منقرض بالفعل. كان هذا الانبعاث عملًا متعمدًا، ومثل أي فعل، كان قائمًا على الاختيار بين الإيجابيات والسلبيات. على الرغم من ميلهم لصالح "مع"، إلا أن المثقفين من حركة النهضة القومية التشيكية كانوا يعرفون أيضًا وزن الحجج التي تسير في الاتجاه المعاكس. كانوا يعلمون ـ على سبيل المثال ماتوس كلاسل الذي تحدث عن ذلك ـ أن الجرمانية سوف تجعل حياة التشيك بسيطة، وتقدم مزيدًا من الفرص لأطفالهم. لقد عرفوا أيضًا أن الانتماء إلى أمة أكبر يعطي وزنًا أكبر لأي عمل للعقل ويوسع نطاقه، في حين أن العلم المصاغ باللغة التشيكية ـ وأقتبس هنا من كلاسيل (Klacel) ـ "يحدّ من الاعتراف بعملي الدؤوب". لقد كانوا على دراية بالمتاعب التي تواجهها الشعوب الصغيرة ـ كما قال جان كولار ـ "إذ أنها لا تفكر ولا تشعر إلا بشكل نصفي"، وحيث أن مستوى التعليم ـ وأقتبس من كولار مرة أخرى ـ غالبًا ما يكون متوسطًا ومتعثرًا؛ "فهو لا يعيش، بل إنه يحيا فقط، لا ينمو أو يتبرعم، بل ينبت فقط، لا يجعل الأشجار تنمو بل العليق فقط".

إن الإدراك الشامل لهذه الحجج، بالإضافة إلى الحجج المضادة يضع سؤال "أكون أو لا أكون ولماذا؟" في أسس الوجود الحديث للأمة التشيكية. إذا كان أبطال الصحوة الوطنية يفضلون هذا الوجود، فإنه يمثل رهانًا كبيرًا للمستقبل. لقد واجهوا الناس بواجب تبرير صواب اختيارهم في المستقبل.

متماشيًا تمامًا مع عدم وجود دليل على وجود الأمة التشيكية، ألقى هوبير جوردون شاور في عام 1886 في وجه المجتمع التشيكي الشاب الذي كان قد بدأ بالفعل في التململ في تفاهة هذا السؤال الفاضح: ألن نكون قد ساهمنا أكثر في الإنسانية إذا ما ضمينا طاقتنا الإبداعية إلى طاقة أمة أكبر، وثقافتها أكثر تطورًا بكثير من الثقافة التشيكية، التي لا تزال في مهدها؟ هل كان كلّ الجهد الذي بذلناه لإحياء شعبنا يستحق كل هذا العناء؟ هل القيمة الثقافية لشعبنا كبيرة بما يكفي لتبرير وجودها؟ يضاف إلى هذا سؤال آخر: هل هذه القيمة في حدّ ذاتها قادرة على حمايتها في المستقبل من خطر فقدان سيادتها؟ شهدت "الريفية" التشيكية، التي كانت تكتفي بأن تنبت بدلًا من أن تحيا، من وراء هذا الاستجواب استبدال اليقينيات الزائفة بهجوم على الأمة، ولهذا السبب، قررت استبعاد السيد شاور منها. ومع ذلك، بعد خمس سنوات، وصف الناقد الشاب سالدا، السيد شاور بأنه أعظم شخصية في عصره، ووصف مقاله بأنه فعل وطني جوهري. لم يكن مخطئًا. كان شاور قد دفع إلى أقصى الحدود معضلة كان يدركها جميع قادة الصحوة الوطنية التشيكية. كتب فرانتسيك بالاكي: "إذا لم نرفع روح الأمة إلى أنشطة أعظم وأنبل من تلك التي يقوم بها جيراننا، فلا يمكننا حتى ضمان وجودنا". ويذهب يان نيرودا بشكل أفضل حين يقول: "يجب أن نرتقي بأمتنا إلى مستوى الوعي والتعليم في العالم من أجل ضمان ليس فقط هيبتها، ولكن بقاءها أيضًا".

| "ربط قادة النهضة التشيكية بقاء الأمة بالقيم الثقافية التي يجب أن تنتجها. لقد أرادوا قياس هذه القيم ليس وفقًا لفائدتها للأمة، ولكن وفقًا لمعايير تتعلق بالبشرية جمعاء" |

ربط قادة النهضة التشيكية بقاء الأمة بالقيم الثقافية التي يجب أن تنتجها. لقد أرادوا قياس هذه القيم ليس وفقًا لفائدتها للأمة، ولكن وفقًا لمعايير ـ كما قيل في ذلك الوقت ـ تتعلق بالبشرية جمعاء. كانوا يطمحون إلى دمج العالم وأوروبا. في هذا السياق، أود أن أؤكد على خصوصية الأدب التشيكي الذي بنى نموذجًا نادرًا جدًا في أماكن أخرى من العالم: نموذج المترجم كممثل أدبي رئيسي، إن لم يكن الممثل الرئيسي. إجمالًا، كانت أعظم الشخصيات الأدبية في القرن السابق لـ الجبل الأبيض(2) من المترجمين: ريهور هروبي من ليليني، دانييل آدم من فيليسلافان، يان بلاهوسلاف. أرست ترجمة ميلتون الشهيرة التي قام بها جوزيف يونغمان أسس اللغة التشيكية في فترة النهضة الوطنية. الترجمة الأدبية التشيكية هي واحدة من أفضل الترجمات في العالم ويتمتع المترجم بالاحترام عينه الذي تتمتع به أي شخصية أدبية أخرى. واضح هو سبب الدور الكبير الذي تلعبه الترجمة الأدبية: بفضل الترجمات، تم تأسيس اللغة التشيكية وإتقانها كلغة أوروبية في حدّ ذاتها، بما في ذلك المصطلحات الأوروبية. أخيرًا، من خلال الترجمة الأدبية أسس التشيكيون أدبهم الأوروبي باللغة التشيكية، وشكل الأدب القراء الأوروبيين الذين يقرؤون اللغة التشيكية.

بالنسبة إلى الدول الأوروبية العظيمة التي لها ما يسمى بالتاريخ الكلاسيكي، فإن الإطار الأوروبي الذي تتطور فيه هو أمر بديهي. ومع ذلك، فإن التشيك، بعد فترات متناوبة من الاستيقاظ والنوم، فاتتهم عدة مراحل مهمة في تطور الروح الأوروبية، وبالتالي كان عليهم في كل مرة تكييف أنفسهم مع إطارها الثقافي، وتناسبها وإعادة بنائها. ما من شيء على الإطلاق قد شكل أحد الأصول التي لا جدال فيها بالنسبة إلى التشيك، لا لغتهم ولا انتماؤهم الأوروبي، والذي يتلخص علاوة على ذلك في اختيار دائم بين أمرين: إما ترك اللغة التشيكية تضعف إلى الحدّ الذي ينتهي به الأمر إلى أن تتحول إلى لهجة أوروبية بسيطة ـ والثقافة التشيكية، إلى الفولكلور البسيط ـ أو أن تصبح أمة أوروبية مع كل ما يتضمنه ذلك.

فقط هذا الخيار الثاني يضمن وجودًا حقيقيًا، وجودًا غالبًا ما يكون قاسيًا للغاية بالنسبة إلى الأشخاص الذين كرسوا، طوال القرن التاسع عشر، معظم طاقاتهم لبناء أسسهم، بدءًا من التعليم الثانوي إلى كتابة الموسوعة. ومع ذلك، منذ بداية القرن العشرين وخاصة في فترة ما بين الحربين، شهدنا ازدهارًا ثقافيًا لا مثيل له في كلّ التاريخ التشيكي. على مدى عقدين من الزمن، كرّس عدد كبير من الرجال العباقرة أنفسهم للإبداع، وفي هذه الفترة الزمنية القصيرة جدًا، نجحوا لأول مرة منذ كومينيوس في رفع الثقافة التشيكية إلى المستوى الأوروبي، مع الحفاظ على خصوصياتها. هذه الفترة الرئيسية، القصيرة والمكثفة لدرجة أننا ما زلنا نشعر بالحنين إليها، كانت مع ذلك أقرب إلى المراهقة منها إلى مرحلة البلوغ: حيث كان الأدب التشيكي في بداياته فقط، وكان في الغالب غنائيًا ولم يكن بحاجة إلى أكثر من تطويره لفترة طويلة من السلام من دون انقطاع. كان كسر نمو مثل هذه الثقافة الهشّة في ذلك الوقت، أولًا عن طريق الاحتلال، ثم من قبل الستالينية، لمدة ربع قرن تقريبًا، وعزلها عن بقية العالم، وتقليص تقاليدها الداخلية المتعددة، وتحويلها إلى مجرد دعاية، مأساة خاطرت بإبعاد الأمة التشيكية مرة أخرى ـ وهذه المرة بشكل نهائي ـ إلى محيط أوروبا الثقافي. إذا استعادت الثقافة التشيكية أنفاسها في السنوات الأخيرة، وإذا أصبحت الآن بلا شك مجال النشاط الرئيسي لنجاحنا، وإذا ظهر عدد لا بأس به من الأعمال الممتازة وأن بعض الفنون، مثل السينما التشيكية، على سبيل المثال، التي تعيش الآن عصرها الذهبي، فهذه إذًا الظاهرة الأكثر لفتًا للانتباه في الواقع التشيكي في السنوات الأخيرة.

هل إن مجتمعنا الوطني فقط على دراية بكلّ هذا؟ هل يدرك أنه يستطيع إعادة الاتصال بعصر المراهقة الذي لا يُنسى في أدب ما بين الحربين لدينا، وأن هذا يمثل فرصة عظيمة له؟ هل يعلم أن مصير ثقافته مرهون بذلك؟ أم هل انتهى بنا الأمر إلى التنصل من رأي قادة النهضة التشيكية، والذي بموجبه، في غياب القيم الثقافية القوية، نجد أن بقاء شعب على هذا النحو بعيد عن أن يكون مضمونًا؟

| "منذ قيامة القومية التشيكية، تغير دور الثقافة في مجتمعنا بلا شك، واليوم لم نعد نواجه خطر التعرض للاضطهاد العرقي" |

منذ قيامة القومية التشيكية، تغير دور الثقافة في مجتمعنا بلا شك، واليوم لم نعد نواجه خطر التعرض للاضطهاد العرقي. ومع ذلك، أعتقد أن الثقافة لا تخدم بأقل مما كانت تفعله في السابق لتبرير هويتنا الوطنية والحفاظ عليها. انفتحت وجهات نظر اندماجية واسعة خلال النصف الثاني من القرن العشرين. لأول مرة، تضافرت جهود البشرية لخلق تاريخ مشترك. تتحد الكيانات الصغيرة لتشكل كيانات أكبر. يتركز التعاون الثقافي الدولي من خلال الاتحاد. أصبحت السياحة ظاهرة جماهيرية. وبالتالي، فإن دور عدد من لغات العالم الرئيسية آخذ في الازدياد، وكلما أصبحت الحياة كلها دولية، فإن وزن اللغات الصغيرة ينخفض بشكل متزايد. منذ وقت ليس ببعيد، تحدثت مع رجل مسرحي بلجيكي فلمنكي. لقد اشتكى من أن لغته كانت مهددة، وأن المثقفين الفلمنكيين أصبحوا ثنائيي اللغة، وأنهم بدأوا يفضلون اللغة الإنكليزية على لغتهم الأم، مما سهل التواصل مع العلوم الدولية. في ظلّ هذه الظروف، لا يمكن للشعوب الصغيرة الدفاع عن لغتها وسيادتها إلا من خلال الثقل الثقافي للغة نفسها، والطابع الفريد للقيم التي تولدت بمساعدة منها. بالطبع، بيرة بيلسن هي أيضًا قيمة. ومع ذلك، إننا نشربها في كل مكان مثل Pilsner Urquell. لا، لا تستطيع بيرة بيلسن بأي حال من الأحوال دعم مطالبة التشيك بالاحتفاظ بلغتهم الخاصة. في المستقبل، سيطلب منّا هذا العالم الدائم الاندماج، ومن دون مواربة، وبطريقة شرعية لا غبار عليها، تبرير هذا الوجود الذي اخترناه قبل 150 عامًا، وسيتساءل عن سبب هذا الاختيار.

من الأهمية بمكان أن يدرك المجتمع التشيكي بالكامل الدور الأساسي الذي تلعبه ثقافته وأدبه. الأدب التشيكي ـ وهذه هي خصوصيته الأخرى ـ أرستقراطي بشكل قليل جدًا. إنه أدب عام مرتبط ارتباطًا وثيقًا بجمهوره الوطني الكبير. وهذا ما يمثل قوته وضعفه. تكمن قوته في خلفيته الصلبة حيث يتردد صدى كلمته بقوة، وضعفه، في عدم كفاية تحرره، على مستوى التعليم، وعلى مستوى أفقه الواسع، وكذلك المظاهر المحتملة لنقص ثقافة المجتمع التشيكي الذي يعتمد عليه بشكل وثيق. أخشى أحيانًا أن يفقد تعليمنا المعاصر تلك الشخصية الأوروبية التي كانت عزيزة جدًا على إنسانيينا وقادة القيامة الوطنية التشيكية. إن العصور القديمة اليونانية الرومانية والمسيحية، وهما المصدران الأساسيان للروح الأوروبية، اللذان يثيران توتر توسعاتها الخاصة، قد اختفيا تقريبًا من وعي المثقف التشيكي الشاب؛ هذه خسارة لا يمكن تعويضها. ومع ذلك، هنالك استمرارية قوية في الفكر الأوروبي الذي نجا من كل ثورات العقل، حيث بنى الفكر مفرداته ومصطلحاته وقصصه وأساطيره، كما أسباب دفاعه، من دون سيطرة أي واحد على الآخر، ولولاه لما تمكن المثقفون الأوروبيون أن يتفاهموا مع بعضهم البعض. لقد قرأت للتو تقريرًا دامغًا عن معرفة الأدب الأوروبي الذي يمتلكه مدرسو اللغة التشيكية في المستقبل، وأنا أفضل تجاهل ماهية إتقانهم لتاريخ العالم. المقاطعات ليست فقط من اختصاص توجهنا الأدبي، بل هي قبل كل شيء مشكلة مرتبطة بحياة المجتمع بأسره، بتعليمه، بصحافته... إلخ.

شاهدت مؤخرًا فيلمًا بعنوان "الصغيرتان مارغريت" يحكي قصة آنستين صغيرتين حقيرتين بشكل رائع، فخورتين جدًا بضيق أفقهما اللطيف، وتدمران بفرح وروح الدعابة كل ما يتجاوز آفاقهما. بدا لي أنني أرى فيه قصة رمزية عن تخريب واسع النطاق وموضوعية ملتهبة. من هو المخرب؟ لا، ليس الفلاح الأمي هو الذي أضرم النار في بيت مالك الأرض الغني في نوبة غضب. جميع المخربين الذين قابلتهم متعلمون، وسعداء بأنفسهم، ويتمتعون بمكانة اجتماعية جيدة إلى حدّ ما، وليس لديهم أي استياء معين تجاه أي شخص. المخرب هو ضيق الأفق الفخور الذي يتمتع بالاكتفاء الذاتي، والمستعد في أي وقت للمطالبة بحقوقه. ضيق الأفق، هذا، الفخور، يؤمن بأن القدرة على تكييف العالم على صورته هي جزء من حقوقه غير القابلة للتصرف، وبما أن العالم يتكون أساسًا من كل ما يتجاوزه، فإنه يكيف العالم على صورته من خلال تدميره. وهكذا يقطع مراهق رأس تمثال في حديقة لأن هذا التمثال يتجاوز بشكل شنيع جوهره البشري، وبما أن كل فعل من أفعال تأكيد الذات يجلب الرضى للإنسان، فإنه يفعل ذلك ببهجة. إن البشر الذين يعيشون حاضرهم اللامحدود، ويتجاهلون الاستمرارية التاريخية، ويفتقرون إلى الثقافة، قادرون على تحويل وطنهم إلى صحراء بلا تاريخ، بلا ذاكرة، بدون أصداء، وخالية من كل جمال. لا يتخذ التخريب المعاصر أشكالًا يستهجنها القانون فقط. عند قيام لجنة المواطنين، أو البيروقراطيين المكلفين بملف مرسوم بأن تمثالًا (قلعة، كنيسة، شجرة ليمون عمرها مئة عام) غير مجد، وقرروا إزالته، فهذا مجرد شكل آخر من أشكال التخريب. لا توجد مسافة كبيرة بين التدمير القانوني وغير القانوني، كما لا توجد مسافة بين التدمير والتحريم. لقد دعا عضو في البرلمان مؤخرًا نيابة عن مجموعة مؤلفة من 21 نائبًا إلى حظر فيلمين تشيكيين رئيسيين يصعب الوصول إليهما، بما في ذلك ـ يا للسخرية! ـ هذا الرمز للتخريب ألا وهو فيلم "الصغيرتان مارغريت". لقد هاجم كلا الفيلمين بلا خجل، واعترف على الفور، كلمة بكلمة، بأنه لم يفهمهما. التناقض في بيانه واضح فقط. إن أكبر ضرر يُنسب إلى هذين العملين السينمائيين هو بالتحديد أنهما بتجاوزهما آفاق الحكم عليهما، نجد أنهما أساءا إلى هذه الأحكام.

في رسالة إلى Helvetius، كتب فولتير هذه الجملة الرائعة: "أنا لا أتفق مع ما تقوله، لكنني سأقاتل حتى الموت لكي يكون لك الحق في قول ذلك". هذه هي صياغة المبدأ الأخلاقي الأساسي لثقافتنا الحديثة. من يتراجع في التاريخ قبل ولادة هذا المبدأ، يترك عصر التنوير للعودة إلى العصور الوسطى. أي قمع لأي رأي، بما في ذلك القمع الوحشي للآراء الخاطئة، يتعارض أساسًا مع الحقيقة، وهذه الحقيقة لا يمكن العثور عليها إلا من خلال مواجهة الآراء الحرة والمتساوية. إن أي تدخل في حرية الفكر والتعبير ـ مهما كانت طريقة واسم هذه الرقابة ـ هو في القرن العشرين فضيحة، كما أنه عبء ثقيل على أدبنا الذي في كامل غليانه.

هنالك شيء واحد لا جدال فيه: إذا كانت فنوننا تزدهر اليوم، فهذا بفضل التقدم في حرية الفكر. يعتمد مصير الأدب التشيكي الآن بشكل صارم على مدى هذه الحرية. أعلم أنه بمجرد أن نقول الحرية، هنالك من يغضب ويبدأ بالاحتجاج، قائلين إن حرية الأدب الاشتراكي يجب أن تكون لها حدود. من الواضح أن لكل حرية حدودها التي تحددها حالة المعرفة، ومدى التحيز، ومستوى التعليم... إلخ. ومع ذلك، لم يتم تحديد عصر تقدمي جديد بحدوده! لم يحدد عصر النهضة نفسه بالسذاجة الضيقة لعقلانيته ـ أصبح هذا مرئيًا فقط لاحقًا ـ ولكن من خلال الحرية العقلانية العائدة لحدود الماضي. حددت الرومانسية نفسها من خلال تجاوز الشرائع الكلاسيكية والمواد الجديدة التي تمكنت من استيعابها بعد عبور الحدود القديمة. وبالمثل، فإن مصطلح الأدب الاشتراكي لن يكتسب معنى إيجابيًا حتى يحقق حقوق التصويت المحرر نفسها.

ومع ذلك، في الداخل، ما زلنا نرى في الدفاع عن الحدود فضيلة أكبر من تجاوزها. تعمل الظروف السياسية والمجتمعية المختلفة على تبرير العديد من القيود المفروضة على حرية الفكر. لكن السياسة الجديرة بهذا الاسم هي تلك التي تعطي امتيازًا للمصالح الجوهرية على المصالح المباشرة. وبالنسبة للشعب التشيكي، فإن عظمة ثقافته تمثل بالفعل هذا الاهتمام الجوهري. هذا صحيح تمامًا لأن الثقافة التشيكية اليوم لها آفاق ممتازة تنتظرها. عاش الشعب التشيكي في القرن التاسع عشر على هامش تاريخ العالم. في القرن الحالي، نحن في مركزه. إن الحياة في قلب التاريخ ليست ـ كما نعلم جيدًا ـ نزهة. ومع ذلك، في المجال السحري للفنون، يتحول العذاب إلى ثروة إبداعية. على هذا الأساس، حتى التجربة المريرة للستالينية تصبح ميزة، بقدر ما هي متناقضة. لا يعجبني عندما توضع الفاشية والشيوعية على قدم المساواة. خلقت الفاشية القائمة على معاداة الإنسانية بشكل غير مقيد، حالة أخلاقية بسيطة نسبيًا: فبعد أن قدمت نفسها على أنها نقيض المبادئ والفضائل الإنسانية، نجد أنها تركتها كما هي عليه. من ناحية أخرى، كانت الستالينية وريثة حركة إنسانية عظيمة تمكنت، على الرغم من الغضب الستاليني، من الاحتفاظ بالعديد من المواقف والأفكار والشعارات والكلمات والأحلام الأصلية. لرؤية هذه الحركة الإنسانية تتحول إلى نقيضها، تجرّ معها كل الفضائل الإنسانية، وتحول حبّ الإنسانية إلى قسوة تجاه البشر، وحبّ الحقيقة إلى إدانة، وما إلى ذلك، وهذا ما يولد رؤية غير متوقعة للمؤسسة حتى القيم الإنسانية وفضائلها. ما هو التاريخ، ما هو مكان الإنسان في التاريخ، وما هو الإنسان بالضبط؟ لا يمكنك الإجابة على كل هذه الأسئلة بالطريقة نفسها قبل هذه التجربة وبعدها. لم يخرج أحد كما جاء. من الواضح أن الستالينية وحدها ليست موضع تساؤل. تنقلات هذا الشعب بين الديمقراطية والنير الفاشي والستاليني والاشتراكية (التاريخ الذي تفاقم بسبب البيئة العرقية المعقدة للغاية) تعيد إنتاج جميع العناصر الرئيسية لتاريخ القرن العشرين. ربما يسمح لنا هذا بطرح مزيد من الأسئلة ذات الصلة، وإنشاء أساطير ذات مغزى أكثر من أولئك الذين لم يمروا بالرحلة نفسها.

خلال هذا القرن، شهد شعبنا بلا شك تجارب أكثر مما شهدته شعوب أخرى، وإذا ظلت عبقريته على أهبة الاستعداد، فقد يعرف مزيدًا الآن. يمكن أن تتحول هذه التجربة العظيمة إلى تحرر متحرر من الحدود القديمة، وتجاوز للحدود الحالية لمعرفة الإنسان ومصيره، وبالتالي إعطاء معنى وعظمة ونضج للثقافة التشيكية.

في الوقت الحالي، ربما يكون الأمر مجرد مسألة صدفة، ولكن هنالك إمكانية، مع ذلك، لأن تكون عدد من الأعمال التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة شاهدة على حقيقة هذا الحظ السعيد.

ومع ذلك، يجب أن أسأل نفسي مرة أخرى: هل مجتمعنا الوطني على دراية بهذه الفرصة؟ هل يعلم أنه ينتمي إليها؟ هل يعلم أن مثل هذه الفرصة التاريخية لا تأتي مرتين؟ هل يعلم أن إضاعة هذه الفرصة ستعني إضاعة القرن العشرين للشعب التشيكي؟

لقد كتب بالاكي أنه "من الشائع الاعتقاد بأن الكتاب التشيكيين أنقذوا أمتنا من زوالها وأيقظوها ووضعوا أهدافًا سامية لجهودها الخاصة". إن الكتّاب التشيكيين هم الذين يتحملون مسؤولية كبيرة عن بقاء شعبنا هو نفسه، وهذا حتى أيامنا هذه لأن نوعية الأدب التشيكي، وعظمته أو صغر حجمه، وشجاعته أو جبنه، وريفيته أو نطاقه العالمي، يعتمد إلى حدّ كبير على الإجابة عن سؤال بقاء هذا الشعب.

لكن هل هذا البقاء يستحق كلّ هذا العناء؟ هل يستحق بقاء لغته كل هذا العناء أيضًا؟ هذه الأسئلة الجوهرية، التي وضعت في أسس الوجود الحديث لهذه الأمة، ما زالت تنتظر إجابات نهائية.

هوامش:

(1) حوار ميلان كونديرا مع أنطونان لييم في "ثلاثة أجيال"، حوارات حول ظاهرة الثقافة التشيكوسلوفاكية، تقديم جان بول سارتر، باريس، غاليمار، 1970. هذا الحوار كان أجري مع كونديرا، عشية مؤتمر الكتّاب الذي انعقد عام 1967، والذي يبقى لغاية اليوم من أفضل الحوارات التي يقدم فيها كونديرا نفسه.

(2) كانت معركة الجبل الأبيض، بتاريخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1620، إحدى أولى المعارك وأهمها في حرب الثلاثين عامًا. وكانت إشارة إلى نهاية استقلال التشيك.

- المترجم: إسكندر حبش