ديث العصافير": في أروقة الأدب وأحوال القلوب ودروب الحياة

مها عبد الله

7 مارس 2023

شارك هذا المقال

حجم الخط

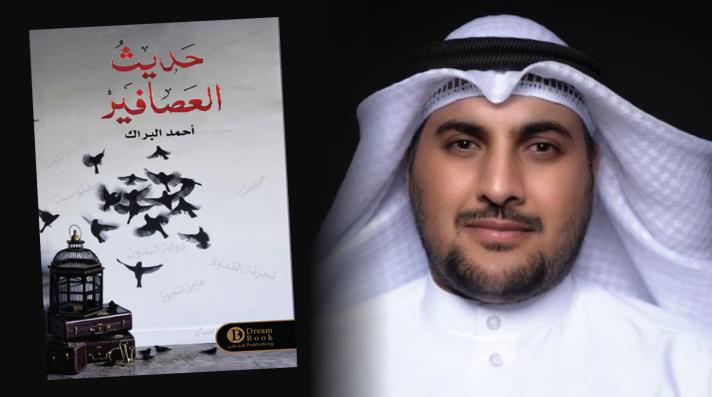

في كتاب "حديث العصافير: مقالات حبيسة الأدراج تنفست الصعداء" (منشورات دار دريم بوك، 2017)، الذي ضمّنه الكاتب أحمد البراك مجموعة مقالات تبعثرت في أدراج مكتبه المقفل حتى حينٍ، يجده القارئ وقد تنقّل بين أروقة الأدب العربي وهو يسرح مع نسائم الحب المحلّقة بأصحابها، ويطرق في مسيره العذب هذا أبوابًا من الواقع المرّ لم يكن من مرّه بُدّ! تتوقف تلك المقالات بين نبضات الكاتب، ليجود فيها من بعض خواطره، قد يجدها القارئ - وبشيء من العجب- تُشبه خواطره. يقول في ثنايا الكتاب: "لا تسألوا عقل الكاتب عن جفاف أفكاره، فما تقرؤونه ليست حروفًا ذات مدة صلاحية! هي أجزاء من قلبه قررت الذوبان، ولا زالت تسيل قطرة قطرة".

يحمل الكتاب عنوانًا رهيفًا لمقالة ضمن مقالاته... فبعد معسول الكلام عن العشق وأهله وأحوالهم، يخلص الكاتب إلى المغزى، فيحثّ الكلام على أن يكون كـ (حديث العصافير)... فهي تتحدث طوال الوقت، لكن لكل حرف تنطقه معنى، وللحديث هدف، ولبدايته ونهايته حدود معلومة. وقد صدق الكاتب فيما اعتنق فوضع كتابه، وجاء اختيار العنوان - من ضمن المقالات المعنونة فيه- موفقًا، وهو يُهديه إلى المنكسرة قلوبهم في الأرض... أولئك الذين آثروا الصمت وقد كُسرت أحلامهم! وكمتيمة بالعصفور وحديثه الغرّيد، وبما أن المقالة بدأت بوَلَه المحبين وخُتمت بحديث العصافير، ولئن الشيء بالشيء يُذكر، استحضر حكاية في الموروث يذكرها البيهقي عن سليمان بن داوود عليه السلام عن عصفور يرفرف حول عصفورة: "... فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ قالوا: وما يقول يا نبي الله؟ قال: يخطبها لنفسه ويقول: تزوجيني أسكنك أي قصور دمشق شئت. قال سليمان: وإنه عرف أن قصور دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنها، لكن كل خاطب كذاب".

يقدّم الكاتب نفسه في مقدمته ليتحدث مع القارئ "صديق الهواية المشتركة"، حيث يعتقد أن كل قارئ لا بد وأن يحمل في داخله "أديب صغير"... وليكبر، عليه أن يتمرّس على الانفتاح في المخاطبة والحوار، ويغوص صامتًا في أعماقه، ليستنبط مما يقرأ حديث آخر. وعن الكاتب، وكما يتداخل الليل والنهار ليُسفر عن شفق، ويتداخل يسار المخ المنطقي بالأيمن الإبداعي فتصدح الموسيقى، كذلك، امتهن الكاتب الكويتي الرياضيات وهوى الأدب، فجاد بأحاديث يرويها في كتابه الأول هذا. لذا، تعتمد هذه المراجعة على الطبعة الأولى الصادرة منه عام 2017 عن دار دريم بوك، وهي تحتوي على بعض الاقتباسات بما يخدم النص (مع كامل الاحترام لحقوق النشر):

في موضوع (أنانية البشر)، يطلق الآدمي لشطحاته العنان في تصوّر نعيمه وحده في الجنة، بين الأنهار والفواكه والطيور والقصور والنمارق والكواعب والولدان، بينما زيارة الأخلاء والتسامر مع الأصحاب وإقامة محافل شكر النعم ...، لا نصيب لها في تلك الشطحات! أهي أنانية متأصلة كما يرى الكاتب؟ أم أن كلًا من أولئك قد علم مسبقًا بما سيشترك به والآخرين من نعيم فلا يجد داعيًا لذكره؟ أم أنه اكتفى بمخالطتهم في الدنيا، فلا مكان لهم عنده في الآخرة؟.

وفي مقالة (تجزئة القدوة) التي تليها، يرى الكاتب أن (تجديد) القدوة أمر صحي، فكوكبنا يحمل سبعة مليارات إنسي، قد يجد أحدنا قدوته بين أبسطهم، وهو يستطيع أيضًا التنقل بينهم كلما تفاضلوا. وكما بدأ الكاتب موضوعه بالسؤال عن القدوة، والذي كثيرًا ما يُطرح والذي قد يتردد المرء في الإجابة عنه إلا بعد حين، تأتي الإجابة اللافورية لتنم عن عدم وجود قدوة حقيقية - كما أعتقد- كما أن القدوة لا يجب أن يكون تمثالًا من ذهب، فيتحطم في ناظر من اتخذه قدوة مع أول مثلبة يجدها فيه.

ينعي الكاتب نفسه والقوم وهو يتساءل في مقالة (كيف سقطت الأندلس؟)، إلا أنه يمتنع عن الاستزادة في نبش التاريخ وفتق الجروح! فهموم اليوم تكفي للطم الجيوب وسمل العيون... وهو في مقالة (حضارات) وبقدر ما يثير من إعجاب بحضارات على كوكب نسكنه، بقدر ما يثير من الشجن على حضارة عربية- إسلامية، شعت لتنطفئ... ولعلها تعود!. وهنا، يتطرق الكاتب إلى حوار دار بينه وبين جمع من العرب في جلسة خاصة، تباهى فيها فرعون مصري على بابلي حد النخاع على شامي أموي على بربري أفريقي على آخر حضرمي أصّل للعرب أجمعين، وقد استعانوا به ليكون حكمًا منصفًا في الحديث عن تلك الحضارات الراقية، التي عملت على تأسيس قواعد حضارية ضخمة شيدت فوقها أمجاد الأمم القائمة حاليًا، وقد اعتبر نفسه مزيجًا من تلك الحضارات التي تشرّبها منذ الصغر، فقال: "ليس مهمًا أن تكون من بلد سادت حضارته الأفق! فالحضارة العثمانية في تركيا والتي امتدت إلى العراق طيلة أربعة قرون كانت في وقتها تمثّل أمل الشعوب الطامحة إلى مستقبل أفضل، ولكن ضعفت شوكتها، وكثرة الرشاوى والفساد أدت إلى انهيار تلك الحضارة الرائعة! ولن أنكر أن بلاد الشام كانت في فترة ما قبلة المسلمين إبان العصر الأموي، وكانت فتوحات المسلمين حينها تنذر بأن الإسلام سيقف على قمة هرم الشعوب لوقت طويل". وعلى ما يبدو، لم يرق حكم الكاتب للقوم كما أوضح في خاتمة مقاله، فتولوا عنه مدبرين يديرون أحاديثهم بعيدًا عنه، ولسان كل واحد منهم يغني على ليلاه قائلًا: "يصطفلوا/ بصرهم/ ما يشوفون شر/ بكيفهم عيني/ في ستين داهية/ لا فزيت".

في ومضة (علمني أفريقي)، تنطفئ عين القارئة عندما تقع على حكمة خسارة العمر في امرأة عبوس تزوجها ذاك الأفريقي المغدور ليصاب قلبه في مقتل، كمدًا أبديًا وحزنًا... غير أن الكاتب يعود ويصيب كبد الحقيقة عندما وصم قبيح الأفعال بـ (الرجولة المقنعة)، وخصوصًا في ممارساتها ضد المرأة وهي تمثّل نصف المجتمع! فالحرام يختلط بالحلال، وتعدد القلوب يقابلها تعدد الأكاذيب، والمودة والرحمة استُبدلت بتنفيس عن شهوات مكبوتة وحسب... غير أن تقوى الله تبقى دائمًا وأبدًا الحل الأمثل. يخلص الكاتب - الذي تعلّم الرياضيات- في مقالة (أهم دقيقة) إلى حقيقة أن (واحد جمع واحد) ليست بالضرورة تنتهي بـ (اثنان).. نعم وبكل تأكيد! فهناك غلطة بألف، وكلمة عن جوامع الكلم، وامرأة عن عشر نسوة. لكن الكاتب لا يكتفي على ما يبدو، فيعترف على لسان معشر الرجال في موضوع (الكويت- إيطاليا- الكويت) قائلًا: "إننا لا نبالي كثيرًا بدموع أنثى تعشقنا" وقد اعتبرها مزيّة، لكنهم يخشون من قرار نهائي عليهم اتخاذه مرغمين، يكونون فيه هم الخاسرون ولا تنفعهم حينها المكابرة! فيقول بصيغة الـ (أنا): "ولكني أعود محملًا بكميات لا بأس بها من الحنين، سأرميه تحت أقدامها، وأعتذر عن الرحيل، وأقدم لها باقة من حب ستقبّلها وتقبلها ونعود لوضعنا الطبيعي، مركوم مع العمل المتعب، وهي التي ستتولى مسألة إراحتي". هكذا على مذهب "وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا".

وفي متفرّقات، يومض قلب الكاتب في ومضة (جرأة) ليفرّق فيها بين قول الحق وبين وقاحة المقال، إذ يقول: "الجرأة لا تعني أن تكون وقحًا، بل أن تكون منصفًا، وأن تقولها بصوت عال"... وفي ومضة (معلمتي الوردة) التي بدت مكتفية بذاتها ومتصالحة مع الطبيعة، يقول: "يعجبني في الوردة كثير من الصفات... فهي صامتة، والصمت أبلغ من الكلام أحيانًا... شامخة، لا تخفض هامتها لأي كان... جميلة، تعجب كل من رآها... ملونة، تسرق الأنظار وتبهر العقول... مليكة الغنج، تتمايل مع نسائم الهواء بدلال... راقية، لا تهتم بمن حولها لتكون ذات جاذبية... ألا يكفي أن النحل يصنع العسل من رحيقها؟"... وعن الغربة التي لم يجدها فقط في البعد عن الأوطان، بل في سُكنى الروح، يقول في ومضة (ذاكرتنا المرتحلة): "الغربة... اكتشاف صوت صمتك! عندما تستمع إلى نفسك كثيرًا وتبدأ بالتيقن أنك لن تجد أحدًا يسمعك إلّاك".

إن من استعظم شامخًا شأن عقله في زنة الأمور بإحكام وعمد إلى وطء نبضات قلبه بقدميه، ظانًا أنه في هذا الجمود ثابت على صراط مستقيم، هو في حقيقته خاسر للحب خسرانًا مبينًا! بهذا المعنى يفتتح الكاتب مقالة (تبارك)، فيقول في قول حكيم لا يعبّر سوى عن الإنسان: "المتتبع لنبضه، والمتحكم بعقله، والمطمئن على نفسه، أولئك الذين لم يجربوا الحب قط (وأولئك هم الخاسرون)... ونحن الذين خلقنا ضعفاء مجبولين على فطرة الحب، فتتوه في الشوق نبضاتنا، ونفقد في لحظات الوصل الدافئ عقولنا، ونشك في أنفسنا كثيرًا، ونسقط في هوة الهوى! أراك في زاوية جنوني وألحق ظلالك، فلا النفس الأمارة بالهوى تهدأ، ولا العين اليتيمة تبكي ثكلى أحلامها التي ارتبطت بك، ورفيقك صامد بين سماء لا نور بها وأرض لا مستقر لها".

وأختم بومضة (فرح) التي أوصى الكاتب فيها بحُسن استقبال ذلك البريق الخافت من السعادة الذي قد يفاجئ أحدنا في صباحه، فهو البريق الذي سيتسع مداه ويصبح شلال النور الذي يغمر بقية اليوم. يقول: "عندما تجد في صباحك بعضًا من السعادة، تعلّق في ستارتها جيدًا ولا تفلت أطرافها، فهي سبيلك للفرح بقية اليوم".

أخيرًا أقول: إنه كتاب يرقّ معه الحديث... فتستمر العصافير بأحاديثها، ولنستمر نحن بالإنصات لها... والتبصر.

مها عبد الله

7 مارس 2023

شارك هذا المقال

حجم الخط

في كتاب "حديث العصافير: مقالات حبيسة الأدراج تنفست الصعداء" (منشورات دار دريم بوك، 2017)، الذي ضمّنه الكاتب أحمد البراك مجموعة مقالات تبعثرت في أدراج مكتبه المقفل حتى حينٍ، يجده القارئ وقد تنقّل بين أروقة الأدب العربي وهو يسرح مع نسائم الحب المحلّقة بأصحابها، ويطرق في مسيره العذب هذا أبوابًا من الواقع المرّ لم يكن من مرّه بُدّ! تتوقف تلك المقالات بين نبضات الكاتب، ليجود فيها من بعض خواطره، قد يجدها القارئ - وبشيء من العجب- تُشبه خواطره. يقول في ثنايا الكتاب: "لا تسألوا عقل الكاتب عن جفاف أفكاره، فما تقرؤونه ليست حروفًا ذات مدة صلاحية! هي أجزاء من قلبه قررت الذوبان، ولا زالت تسيل قطرة قطرة".

يحمل الكتاب عنوانًا رهيفًا لمقالة ضمن مقالاته... فبعد معسول الكلام عن العشق وأهله وأحوالهم، يخلص الكاتب إلى المغزى، فيحثّ الكلام على أن يكون كـ (حديث العصافير)... فهي تتحدث طوال الوقت، لكن لكل حرف تنطقه معنى، وللحديث هدف، ولبدايته ونهايته حدود معلومة. وقد صدق الكاتب فيما اعتنق فوضع كتابه، وجاء اختيار العنوان - من ضمن المقالات المعنونة فيه- موفقًا، وهو يُهديه إلى المنكسرة قلوبهم في الأرض... أولئك الذين آثروا الصمت وقد كُسرت أحلامهم! وكمتيمة بالعصفور وحديثه الغرّيد، وبما أن المقالة بدأت بوَلَه المحبين وخُتمت بحديث العصافير، ولئن الشيء بالشيء يُذكر، استحضر حكاية في الموروث يذكرها البيهقي عن سليمان بن داوود عليه السلام عن عصفور يرفرف حول عصفورة: "... فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ قالوا: وما يقول يا نبي الله؟ قال: يخطبها لنفسه ويقول: تزوجيني أسكنك أي قصور دمشق شئت. قال سليمان: وإنه عرف أن قصور دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنها، لكن كل خاطب كذاب".

|

يصيب الكاتب كبد الحقيقة عندما وصم قبيح الأفعال بـ (الرجولة المقنعة)، وخصوصًا في ممارساتها ضد المرأة وهي تمثّل نصف المجتمع |  |

في موضوع (أنانية البشر)، يطلق الآدمي لشطحاته العنان في تصوّر نعيمه وحده في الجنة، بين الأنهار والفواكه والطيور والقصور والنمارق والكواعب والولدان، بينما زيارة الأخلاء والتسامر مع الأصحاب وإقامة محافل شكر النعم ...، لا نصيب لها في تلك الشطحات! أهي أنانية متأصلة كما يرى الكاتب؟ أم أن كلًا من أولئك قد علم مسبقًا بما سيشترك به والآخرين من نعيم فلا يجد داعيًا لذكره؟ أم أنه اكتفى بمخالطتهم في الدنيا، فلا مكان لهم عنده في الآخرة؟.

وفي مقالة (تجزئة القدوة) التي تليها، يرى الكاتب أن (تجديد) القدوة أمر صحي، فكوكبنا يحمل سبعة مليارات إنسي، قد يجد أحدنا قدوته بين أبسطهم، وهو يستطيع أيضًا التنقل بينهم كلما تفاضلوا. وكما بدأ الكاتب موضوعه بالسؤال عن القدوة، والذي كثيرًا ما يُطرح والذي قد يتردد المرء في الإجابة عنه إلا بعد حين، تأتي الإجابة اللافورية لتنم عن عدم وجود قدوة حقيقية - كما أعتقد- كما أن القدوة لا يجب أن يكون تمثالًا من ذهب، فيتحطم في ناظر من اتخذه قدوة مع أول مثلبة يجدها فيه.

ينعي الكاتب نفسه والقوم وهو يتساءل في مقالة (كيف سقطت الأندلس؟)، إلا أنه يمتنع عن الاستزادة في نبش التاريخ وفتق الجروح! فهموم اليوم تكفي للطم الجيوب وسمل العيون... وهو في مقالة (حضارات) وبقدر ما يثير من إعجاب بحضارات على كوكب نسكنه، بقدر ما يثير من الشجن على حضارة عربية- إسلامية، شعت لتنطفئ... ولعلها تعود!. وهنا، يتطرق الكاتب إلى حوار دار بينه وبين جمع من العرب في جلسة خاصة، تباهى فيها فرعون مصري على بابلي حد النخاع على شامي أموي على بربري أفريقي على آخر حضرمي أصّل للعرب أجمعين، وقد استعانوا به ليكون حكمًا منصفًا في الحديث عن تلك الحضارات الراقية، التي عملت على تأسيس قواعد حضارية ضخمة شيدت فوقها أمجاد الأمم القائمة حاليًا، وقد اعتبر نفسه مزيجًا من تلك الحضارات التي تشرّبها منذ الصغر، فقال: "ليس مهمًا أن تكون من بلد سادت حضارته الأفق! فالحضارة العثمانية في تركيا والتي امتدت إلى العراق طيلة أربعة قرون كانت في وقتها تمثّل أمل الشعوب الطامحة إلى مستقبل أفضل، ولكن ضعفت شوكتها، وكثرة الرشاوى والفساد أدت إلى انهيار تلك الحضارة الرائعة! ولن أنكر أن بلاد الشام كانت في فترة ما قبلة المسلمين إبان العصر الأموي، وكانت فتوحات المسلمين حينها تنذر بأن الإسلام سيقف على قمة هرم الشعوب لوقت طويل". وعلى ما يبدو، لم يرق حكم الكاتب للقوم كما أوضح في خاتمة مقاله، فتولوا عنه مدبرين يديرون أحاديثهم بعيدًا عنه، ولسان كل واحد منهم يغني على ليلاه قائلًا: "يصطفلوا/ بصرهم/ ما يشوفون شر/ بكيفهم عيني/ في ستين داهية/ لا فزيت".

في ومضة (علمني أفريقي)، تنطفئ عين القارئة عندما تقع على حكمة خسارة العمر في امرأة عبوس تزوجها ذاك الأفريقي المغدور ليصاب قلبه في مقتل، كمدًا أبديًا وحزنًا... غير أن الكاتب يعود ويصيب كبد الحقيقة عندما وصم قبيح الأفعال بـ (الرجولة المقنعة)، وخصوصًا في ممارساتها ضد المرأة وهي تمثّل نصف المجتمع! فالحرام يختلط بالحلال، وتعدد القلوب يقابلها تعدد الأكاذيب، والمودة والرحمة استُبدلت بتنفيس عن شهوات مكبوتة وحسب... غير أن تقوى الله تبقى دائمًا وأبدًا الحل الأمثل. يخلص الكاتب - الذي تعلّم الرياضيات- في مقالة (أهم دقيقة) إلى حقيقة أن (واحد جمع واحد) ليست بالضرورة تنتهي بـ (اثنان).. نعم وبكل تأكيد! فهناك غلطة بألف، وكلمة عن جوامع الكلم، وامرأة عن عشر نسوة. لكن الكاتب لا يكتفي على ما يبدو، فيعترف على لسان معشر الرجال في موضوع (الكويت- إيطاليا- الكويت) قائلًا: "إننا لا نبالي كثيرًا بدموع أنثى تعشقنا" وقد اعتبرها مزيّة، لكنهم يخشون من قرار نهائي عليهم اتخاذه مرغمين، يكونون فيه هم الخاسرون ولا تنفعهم حينها المكابرة! فيقول بصيغة الـ (أنا): "ولكني أعود محملًا بكميات لا بأس بها من الحنين، سأرميه تحت أقدامها، وأعتذر عن الرحيل، وأقدم لها باقة من حب ستقبّلها وتقبلها ونعود لوضعنا الطبيعي، مركوم مع العمل المتعب، وهي التي ستتولى مسألة إراحتي". هكذا على مذهب "وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا".

|

يقول الكاتب: "الجرأة لا تعني أن تكون وقحًا، بل أن تكون منصفًا، وأن تقولها بصوت عال" |  |

إن من استعظم شامخًا شأن عقله في زنة الأمور بإحكام وعمد إلى وطء نبضات قلبه بقدميه، ظانًا أنه في هذا الجمود ثابت على صراط مستقيم، هو في حقيقته خاسر للحب خسرانًا مبينًا! بهذا المعنى يفتتح الكاتب مقالة (تبارك)، فيقول في قول حكيم لا يعبّر سوى عن الإنسان: "المتتبع لنبضه، والمتحكم بعقله، والمطمئن على نفسه، أولئك الذين لم يجربوا الحب قط (وأولئك هم الخاسرون)... ونحن الذين خلقنا ضعفاء مجبولين على فطرة الحب، فتتوه في الشوق نبضاتنا، ونفقد في لحظات الوصل الدافئ عقولنا، ونشك في أنفسنا كثيرًا، ونسقط في هوة الهوى! أراك في زاوية جنوني وألحق ظلالك، فلا النفس الأمارة بالهوى تهدأ، ولا العين اليتيمة تبكي ثكلى أحلامها التي ارتبطت بك، ورفيقك صامد بين سماء لا نور بها وأرض لا مستقر لها".

وأختم بومضة (فرح) التي أوصى الكاتب فيها بحُسن استقبال ذلك البريق الخافت من السعادة الذي قد يفاجئ أحدنا في صباحه، فهو البريق الذي سيتسع مداه ويصبح شلال النور الذي يغمر بقية اليوم. يقول: "عندما تجد في صباحك بعضًا من السعادة، تعلّق في ستارتها جيدًا ولا تفلت أطرافها، فهي سبيلك للفرح بقية اليوم".

أخيرًا أقول: إنه كتاب يرقّ معه الحديث... فتستمر العصافير بأحاديثها، ولنستمر نحن بالإنصات لها... والتبصر.

- عنوان الكتاب: حديث العصافير: مقالات حبيسة الأدراج تنفست الصعداء

- المؤلف: أحمد البراك