أندريه ميكيل: حين تصبح الثقافة العربية مصدرًا للتميّز المعرفي

فريد الزاهي 5 يناير 2023

آراء

(Getty Images)

شارك هذا المقال

حجم الخط

برحيل أندريه ميكيل في آخر السنة التي انقضت، تكون الثقافة العربية قد فقدت آخر كبار المستعربين الغربيين. إن هذا لا يعني أن الاستعراب قد أفل نجمه، أو أن اهتمام الشباب في الغرب بالثقافة العربية قد أظلم حاله. فثمة عدد أكبر ممن يكرسون وقتهم في جميع المجالات لدراسة المجتمعات العربية وثقافاتها، في مضمار السياسة والاجتماع والأدب، وثمة شباب في بلدان الغرب ينكبون على دراسة وترجمة الأدب العربي الجديد إلى اللغات اللاتينية، من فرنسية وإنكليزية وألمانية وإسبانية. بيد أن وقت المستعربين الكبار الذين تنطعوا للنصوص الكبرى قد يكون ولى وانقضى. وجيل أندريه ميكيل وجاك بيرك وهنري كوربان ومن قَبلهم، كان، بشكل أو بآخر، حافزا للعرب الذين يكتبون باللغات الغربية، للاهتمام بالدراسات العربية، القديمة منها بالأخص، التي لا تتطلب فقط معرفة عميقة باللغة العربية، وإنما قدرة خارقة على الاستقصاء والتجديد، بعيدا عن النظرة المتمركزة حول العروبة والإسلام.

هذه النظرة، التي تحتمي ببرانيتها المنفتحة، وتتوهج بعشقها للتاريخ الثقافي العربي، وللغته وقصصه وأساطيره وتواريخه المتشابكة، جعلت من هنري كوربان يتسلل إلى جذور التصوف العربي والإيراني ويترك لنا أعمق كتاب لحد اليوم عن ابن عربي (ترجمناه من أكثر من عقد من الزمن إلى لغة الضاد) ويحرر مقدمات نابضة بالجدة والفرادة لمؤلفات السهروردي الشهيد (ترجمناها بدورها للعربية ومعها موقع أصدقاء هنري كوربان بكامله)، إلى حد التماهي أحيانًا مع الثقافة الإيرانية التي عاش بين ظهرانيها عقودًا من الزمن.

وتلك المقاربة العاشقة هي التي أدت بجاك بيرك، منذ أطروحته عن الأطلس الكبير، إلى أن يغدو متخصصًا في التاريخ الثقافي المغربي والعربي عمومًا، ويترك لنا أبحاثًا عن التاريخ الاجتماعي والثقافي لم تفقد لحد اليوم جدتها، ويتنطع لترجمة جديدة للنص القرآني وللمعلقات، مبينًا عن قدرة باهرة على الانتقال من الأدب والدراسات الإسلامولوجية إلى السوسيولوجيا والأنثربولوجيا الثقافية. الأمر يتعلق بجيل موسوعي (ربما كان جيلي نفسه آخر منتجاته الثقافية المحلية)، يتحرك في تشابكات الثقافة العربية بحرية يقظة، تنتبه لكلية القضايا الثقافية حتى وهي تدرس جانبا فقط منها. وحين كنت أدرس في شعبة الدراسات العربية والحضارات الإسلامية بالسوربون، في بداية الثمانينيات، كنت لا أفوّت التمتع بمحاضرات ميكيل ورفيقه في الدرب جمال الدين بن الشيخ (صاحب الكتابات المرجعية عن الشعرية العربية وألف ليلة وليلة)، ومعها محاضرات جيل دولوز وجاك دريدا.

وأنا أعتقد أن هذه النظرة الموسوعية الشمولية والحركية لم تكن نابعة من تكوين جيل ميكيل من المستعربين (فالتخصص كان قد ترسخ في الثقافة الفرنسية منذ بدايات القرن العشرين)، وإنما جاءهم وتجذّر لديهم من معاشرة مكونات الثقافة العربية القديمة، فاستهواهم تشعبها وطابعها المعرفي العام وعمق نظرتها للعالم، كما هو الأمر لدى الجاحظ وابن خلدون وغيرهما. وبهذا رسخ هؤلاء المستعربون في الثقافة الفرنسية، كما في ثقافتنا العربية، مبدأ التفاعل بين المناهج والتخصصات، قبل أن يصبح هذا المبدأ في الثقافة العالمية شعارا معرفيا لما بعد الحداثة منذ أواخر القرن الماضي. استكشاف الذات في مرآة الآخر

يُحكى أن ميكيل في صباه كان يعيش في جو علماني جعله لا يكتشف الديانة المسيحية إلا في مراهقته، فأبوه كان لائكيًا، ويمنعه من ارتياد مواطن الصلاة والعبادة. بيد أن اكتشافه للعالم العربي كان بمحض الصدفة. يحكي ميكيل عن ذلك قائلًا: " تولد أوّل شغف لي بالعالم العربي في عام 1946، إثر رحلة قمت بها إلى شمال أفريقيا حين كنت طالبًا. اكتشفت الضفة الجنوبية للمتوسط من خلال محطات عديدة، قادتني من تونس إلى الجزائر ثم إلى الرباط ومراكش. في البداية كان هذا الانجذاب الأوليّ سياحيًا، حيث اكتشفت شرقًا تقليديًا وغرائبيًا. إلا أني لاحقًا...، تملكتني رغبة جارفة لتعميق هذا "الاحتكاك" مع العالم العربي، والغوص في مجتمعاته. فاقتنيتُ نسخة من القرآن، مترجمة إلى اللغة الفرنسية... وعندما شرعت بقراءة النص القرآني، انجذبتُ إلى الآيات الأولى، وإلى قوّتها الرمزية والإيحائية". هذا اللقاء الباهر سيكون للشاب المستعرب بمثابة مدخل للتعمق في امتلاك لغة الضاد، من منابعها المكينة. وستكون الترجمة المدخل المضياف لهذا العشق الحضاري. فقد أوصى ريجيس بلاشير، الذين ندين له بإحدى الترجمات المرجعية للقرآن، أن يترجم للفرنسية "كليلة ودمنة" لابن المقفع، التي استوحى منها الكاتب الفرنسي لافونتين كتابه الشهير "خرافات لافونتين". كان ذلك في مقامه في دمشق التي جعلته يعايش المشرق العربي، في وقت كانت فيه الشام تتنفس عبق الثقافة الفرنسية وبها أحد أكبر المواقع في الدراسات العربية يديره مثقفون وباحثون فرنسيون.

بيد أن الرجل سيعيش فترة أشبه بالكابوس في مصر، حين انتدبته فرنسا في بداية الستينيات لاستعادة الثقة والعلاقات الدبلوماسية والثقافية بين البلدين، إثر خمودهما غداة أزمة قناة السويس. "لئن مثّلت سورية الوجه المضيء في مساري، فقد كانت مصر بمثابة الوجه القاتم، مع العلم أنني أكنّ لهذا البلد محبة كبيرة باعتباره كان مهدًا لحداثة ما أحوج العالم العربي اليوم إليها. في مصر، سقطتُ ضحية "جنون عظمة" النظام الناصري الذي كان يخاف الثقافة والمثقفين ويشكّ فيهما. كنت قد وصلت إلى مصر لتحضير أطروحة دكتوراه دولة عن "السينما والأدب في مصر المعاصرة"، وكنت أيضًا مبعوثًا من وزارة الخارجية الفرنسية لمهمة ثقافية. وبعد شهرين على وصولي وتحديدًا في يناير/ كانون الثاني 1961، اعتقلتني المخابرات المصرية ووجهت إليّ تهمة ’التآمر ضدّ نظام جمال عبد الناصر’. ومكثت في السجن مدة شهر. كانت تجربة قاسية جدًا، فقد تعرضت للتعذيب النفسي والتنكيل. كان السجن المصري بمثابة غوانتانامو قبل الأوان. بعد أن أطلق سراحي، عدت إلى فرنسا، ولم يتسنّ لي للأسف التعرف عن كثب على هذا البلد الأخاذ. كلّ ما أذكره منه؛ زيارة خاطفة للأهرامات، وأمسية في الإسكندرية". كان ميكيل يرغب في التخصص في الثقافة العربية المعاصرة، خاصة وأن مصر كانت وقتئذ البلد الرائد في هذا المضمار وبلد السينما بامتياز، غير أن النكسة التي عاشها هناك سوف تجعله يحيد بنظره عن ذلك ليهيئ دكتوراه أخرى عن الأدب الجغرافي عند العرب والمسلمين سوف يغدو مصنفًا مرجعيًا مجدّدًا، ومبتدأ لرحلة شيقة للباحث في الأدب العربي والثقافة الإسلامية: "إن تجارب مماثلة لا تساعد على الانصهار في "جوانية" البلد الذي ترغب في دراسته أو التعرّف إليه. أبعدني نظام عبد الناصر عن مصر، عبر إلصاقه يافطة "جاسوس" على سيرتي. وأصبح من الصعب بعد هذه الحادثة، أن أعود مرة ثانية إلى مصر. وبناءً عليه، غيّرت خطتي بالكامل. قلت لنفسي، إن كان عليّ متابعة دراسة اللغة العربية فيجب أن أعود إلى الحقبة الكلاسيكية. وبتوجيه من أستاذي ريجيس بلاشير، عدت سنوات في ما بعد إلى تونس. تولّدت لديّ الرغبة في التخلي عن دراسة اللغة العربية وعن معرفة العالم العربي بعد هذا الفاصل المصري الذي سميته كافكاويًا. لكنني فكّرت مليًا بعد ذاك، وقلت لنفسي؛ لو أني تخليّت عن العربية واتجهت صوب دراسة الحضارة واللغة الألمانية أو اللاتينية مثلًا، فسيكون ذلك بمثابة انتصار للخصوم. لذا قرّرت متابعة دراسة اللغة العربية". سنتين بعد ذلك (1964) سوف يصدر ميكيل، الذي بدأ بكتابة الرواية في شبابه، سيرة هذه المأساة التي كادت تعصف بحبه للبلاد العربية وثقافتها (وجبة عشاء، 1964)، كما لكي يبدّد مرة إلى الأبد كل الشكوك التي قد تعتور علاقة قرائه العرب بمنتجه الفكري.

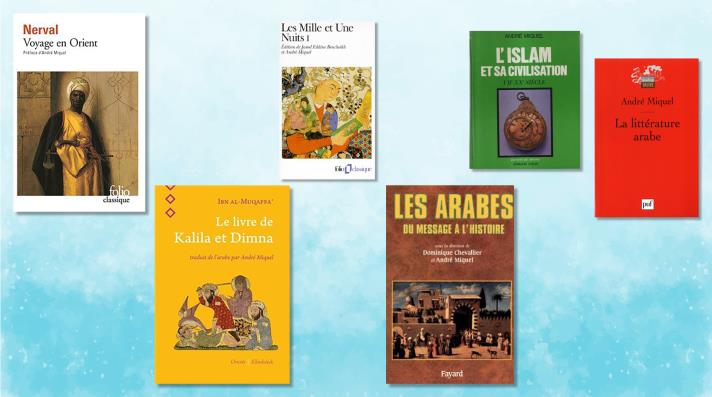

معرفة الآخر استعادة لفكره وبناء لاختلافه

لقد ترك لنا أندريه ميكيل إرثًا خصبًا عن الثقافة العربية. يكفينا أن نقرأ بمتعة عميقة ترجمته لألف ليلة وليلة مع صديقه جمال الدين بن الشيخ، وإكماله لجزئها الثالث لوحده، بعد وفاة هذا الأخير، ودراساته عن مجنون ليلى، إلى حد إصدار رواية شخصية عنه مستوحاة من أشعاره؛ ويكفينا أن نتصفح أشعاره التي كتبها مباشرة بالعربية، لنقف على المشروع الشخصي الذي بناه بتؤدة وحب وتفان قلّ نظيره بين المستعربين. بل يكفينا أن نعود للدراسة الموسوعية لميكيل عن الجغرافية البشرية في العالم الإسلامي لكي نقف على جدة مقاربته وطابعها الأصيل، الذي صاغه من وجدانه وعمقه المعرفي، ولكي نتابعه وهو يبني موضوعه ومنهجه في آن واحد. ومقدمة الكتاب لوحدها درس مؤسس في بناء المعرفة بالآخر في اختلافه وتعقد ثقافته وخصوصياتها. بل هي درس في تفكيك الأحادية المنهجية والتخصصية التي نجد صداها حتى لدى الدارسين والباحثين العرب. لقد كان ميكيل، مثله في ذلك مثل جاك بيرك، منفتحًا على الدراسات الأنثربولوجية والجغرافية والاجتماعية الجديدة، التي تمزج بين المعارف وتسعى للتحرر من المركزية العرقية والمركزية الأوروبية. ويبدو، في هذا، أن ميكيل كان قريبًا من فكر كلود ليفي ستراوس، في حذره الكبير من اختزال الآخر واختزال ثقافته للمعرفة الغربية. لذا نلفي الباحث يعبر عن التفاعل المعرفي الذي يكمن في الأدب الجغرافي باعتباره مصدرًا للتفاعل المعرفي والمنهجي الذي يتبناه: "يعود فضل اهتمامي بالجغرافيا البشرية إلى أستاذي ريجيس بلاشير. فقد وجهني إلى هذا الحقل المعرفي، بحجة أنه لم يكن يلقى اهتمامًا من الباحثين. كشفتُ عن قارة الجغرافيين العرب، لا بصفتها قارة معزولة، بل باعتبارها قارة تتداخل فيها عدة تخصّصات وبالأخص تداخل الأدب بالرحلة، وبالجغرافيا والفن". لقد أنصت ميكيل جيدًا لهذه الخصوصية الثقافية فجعلها نبراسًا منهجيًا ومعرفيًا لبناء خصوصية مقاربته للثقافة العربية وأدبها. وهو في ذلك يقارب بالشكل نفسه الشعر كما ممارسة الترجمة. إنه هنا يذكرنا برولان بارت الذي كان يمتح من موضوعاته أيضا طرق المقاربة ومنعرجات التحليل والتأويل.

وفي هذا كله، يكون إرث ميكيل عينيًا، لأنه فتح عيون الثقافة الغربية على ثراء الثقافة العربية وخصوصيتها المعرفية؛ ومعرفيًا لأنه، بعمق تخلُّله لهذه الثقافة، بلور معرفة بها ليست "استشراقية"، متحررة من كافة المسبقات والأحكام التي يمكن أن نجد بعضًا منها حتى لدى الدارسين العرب بسبب تبنيهم الأعمى للمنهاجيات الغربية وإيمانهم الأهوج بالتخصص والقطائع؛ وروحيًا لأنه جعل من اللغة العربية عبَقه الذاتي الذي يتنفسه في أشعاره وكتاباته.

فريد الزاهي 5 يناير 2023

آراء

(Getty Images)

شارك هذا المقال

حجم الخط

برحيل أندريه ميكيل في آخر السنة التي انقضت، تكون الثقافة العربية قد فقدت آخر كبار المستعربين الغربيين. إن هذا لا يعني أن الاستعراب قد أفل نجمه، أو أن اهتمام الشباب في الغرب بالثقافة العربية قد أظلم حاله. فثمة عدد أكبر ممن يكرسون وقتهم في جميع المجالات لدراسة المجتمعات العربية وثقافاتها، في مضمار السياسة والاجتماع والأدب، وثمة شباب في بلدان الغرب ينكبون على دراسة وترجمة الأدب العربي الجديد إلى اللغات اللاتينية، من فرنسية وإنكليزية وألمانية وإسبانية. بيد أن وقت المستعربين الكبار الذين تنطعوا للنصوص الكبرى قد يكون ولى وانقضى. وجيل أندريه ميكيل وجاك بيرك وهنري كوربان ومن قَبلهم، كان، بشكل أو بآخر، حافزا للعرب الذين يكتبون باللغات الغربية، للاهتمام بالدراسات العربية، القديمة منها بالأخص، التي لا تتطلب فقط معرفة عميقة باللغة العربية، وإنما قدرة خارقة على الاستقصاء والتجديد، بعيدا عن النظرة المتمركزة حول العروبة والإسلام.

هذه النظرة، التي تحتمي ببرانيتها المنفتحة، وتتوهج بعشقها للتاريخ الثقافي العربي، وللغته وقصصه وأساطيره وتواريخه المتشابكة، جعلت من هنري كوربان يتسلل إلى جذور التصوف العربي والإيراني ويترك لنا أعمق كتاب لحد اليوم عن ابن عربي (ترجمناه من أكثر من عقد من الزمن إلى لغة الضاد) ويحرر مقدمات نابضة بالجدة والفرادة لمؤلفات السهروردي الشهيد (ترجمناها بدورها للعربية ومعها موقع أصدقاء هنري كوربان بكامله)، إلى حد التماهي أحيانًا مع الثقافة الإيرانية التي عاش بين ظهرانيها عقودًا من الزمن.

| "يكفينا أن نعود للدراسة الموسوعية لميكيل عن الجغرافية البشرية في العالم الإسلامي لكي نقف على جدة مقاربته وطابعها الأصيل، الذي صاغه من وجدانه وعمقه المعرفي" |

وأنا أعتقد أن هذه النظرة الموسوعية الشمولية والحركية لم تكن نابعة من تكوين جيل ميكيل من المستعربين (فالتخصص كان قد ترسخ في الثقافة الفرنسية منذ بدايات القرن العشرين)، وإنما جاءهم وتجذّر لديهم من معاشرة مكونات الثقافة العربية القديمة، فاستهواهم تشعبها وطابعها المعرفي العام وعمق نظرتها للعالم، كما هو الأمر لدى الجاحظ وابن خلدون وغيرهما. وبهذا رسخ هؤلاء المستعربون في الثقافة الفرنسية، كما في ثقافتنا العربية، مبدأ التفاعل بين المناهج والتخصصات، قبل أن يصبح هذا المبدأ في الثقافة العالمية شعارا معرفيا لما بعد الحداثة منذ أواخر القرن الماضي. استكشاف الذات في مرآة الآخر

يُحكى أن ميكيل في صباه كان يعيش في جو علماني جعله لا يكتشف الديانة المسيحية إلا في مراهقته، فأبوه كان لائكيًا، ويمنعه من ارتياد مواطن الصلاة والعبادة. بيد أن اكتشافه للعالم العربي كان بمحض الصدفة. يحكي ميكيل عن ذلك قائلًا: " تولد أوّل شغف لي بالعالم العربي في عام 1946، إثر رحلة قمت بها إلى شمال أفريقيا حين كنت طالبًا. اكتشفت الضفة الجنوبية للمتوسط من خلال محطات عديدة، قادتني من تونس إلى الجزائر ثم إلى الرباط ومراكش. في البداية كان هذا الانجذاب الأوليّ سياحيًا، حيث اكتشفت شرقًا تقليديًا وغرائبيًا. إلا أني لاحقًا...، تملكتني رغبة جارفة لتعميق هذا "الاحتكاك" مع العالم العربي، والغوص في مجتمعاته. فاقتنيتُ نسخة من القرآن، مترجمة إلى اللغة الفرنسية... وعندما شرعت بقراءة النص القرآني، انجذبتُ إلى الآيات الأولى، وإلى قوّتها الرمزية والإيحائية". هذا اللقاء الباهر سيكون للشاب المستعرب بمثابة مدخل للتعمق في امتلاك لغة الضاد، من منابعها المكينة. وستكون الترجمة المدخل المضياف لهذا العشق الحضاري. فقد أوصى ريجيس بلاشير، الذين ندين له بإحدى الترجمات المرجعية للقرآن، أن يترجم للفرنسية "كليلة ودمنة" لابن المقفع، التي استوحى منها الكاتب الفرنسي لافونتين كتابه الشهير "خرافات لافونتين". كان ذلك في مقامه في دمشق التي جعلته يعايش المشرق العربي، في وقت كانت فيه الشام تتنفس عبق الثقافة الفرنسية وبها أحد أكبر المواقع في الدراسات العربية يديره مثقفون وباحثون فرنسيون.

| "ميكيل: في مصر، سقطتُ ضحية "جنون عظمة" النظام الناصري الذي كان يخاف الثقافة والمثقفين ويشكّ فيهما" |

معرفة الآخر استعادة لفكره وبناء لاختلافه

لقد ترك لنا أندريه ميكيل إرثًا خصبًا عن الثقافة العربية. يكفينا أن نقرأ بمتعة عميقة ترجمته لألف ليلة وليلة مع صديقه جمال الدين بن الشيخ، وإكماله لجزئها الثالث لوحده، بعد وفاة هذا الأخير، ودراساته عن مجنون ليلى، إلى حد إصدار رواية شخصية عنه مستوحاة من أشعاره؛ ويكفينا أن نتصفح أشعاره التي كتبها مباشرة بالعربية، لنقف على المشروع الشخصي الذي بناه بتؤدة وحب وتفان قلّ نظيره بين المستعربين. بل يكفينا أن نعود للدراسة الموسوعية لميكيل عن الجغرافية البشرية في العالم الإسلامي لكي نقف على جدة مقاربته وطابعها الأصيل، الذي صاغه من وجدانه وعمقه المعرفي، ولكي نتابعه وهو يبني موضوعه ومنهجه في آن واحد. ومقدمة الكتاب لوحدها درس مؤسس في بناء المعرفة بالآخر في اختلافه وتعقد ثقافته وخصوصياتها. بل هي درس في تفكيك الأحادية المنهجية والتخصصية التي نجد صداها حتى لدى الدارسين والباحثين العرب. لقد كان ميكيل، مثله في ذلك مثل جاك بيرك، منفتحًا على الدراسات الأنثربولوجية والجغرافية والاجتماعية الجديدة، التي تمزج بين المعارف وتسعى للتحرر من المركزية العرقية والمركزية الأوروبية. ويبدو، في هذا، أن ميكيل كان قريبًا من فكر كلود ليفي ستراوس، في حذره الكبير من اختزال الآخر واختزال ثقافته للمعرفة الغربية. لذا نلفي الباحث يعبر عن التفاعل المعرفي الذي يكمن في الأدب الجغرافي باعتباره مصدرًا للتفاعل المعرفي والمنهجي الذي يتبناه: "يعود فضل اهتمامي بالجغرافيا البشرية إلى أستاذي ريجيس بلاشير. فقد وجهني إلى هذا الحقل المعرفي، بحجة أنه لم يكن يلقى اهتمامًا من الباحثين. كشفتُ عن قارة الجغرافيين العرب، لا بصفتها قارة معزولة، بل باعتبارها قارة تتداخل فيها عدة تخصّصات وبالأخص تداخل الأدب بالرحلة، وبالجغرافيا والفن". لقد أنصت ميكيل جيدًا لهذه الخصوصية الثقافية فجعلها نبراسًا منهجيًا ومعرفيًا لبناء خصوصية مقاربته للثقافة العربية وأدبها. وهو في ذلك يقارب بالشكل نفسه الشعر كما ممارسة الترجمة. إنه هنا يذكرنا برولان بارت الذي كان يمتح من موضوعاته أيضا طرق المقاربة ومنعرجات التحليل والتأويل.

وفي هذا كله، يكون إرث ميكيل عينيًا، لأنه فتح عيون الثقافة الغربية على ثراء الثقافة العربية وخصوصيتها المعرفية؛ ومعرفيًا لأنه، بعمق تخلُّله لهذه الثقافة، بلور معرفة بها ليست "استشراقية"، متحررة من كافة المسبقات والأحكام التي يمكن أن نجد بعضًا منها حتى لدى الدارسين العرب بسبب تبنيهم الأعمى للمنهاجيات الغربية وإيمانهم الأهوج بالتخصص والقطائع؛ وروحيًا لأنه جعل من اللغة العربية عبَقه الذاتي الذي يتنفسه في أشعاره وكتاباته.