"الإفطار الأخير".. ضياع الـ(طاسة)

محمد جميل خضر 20 أغسطس 2022

سينما

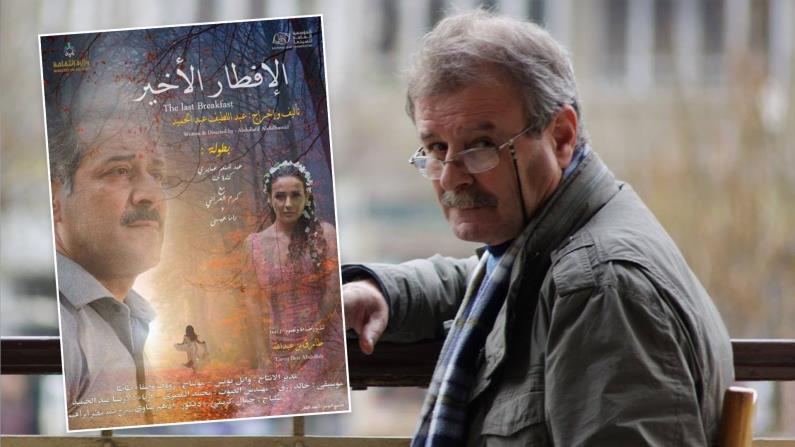

عبد اللطيف عبد الحميد وملصق الفيلم

شارك هذا المقال

حجم الخط

في المروّيات الشعبية أن زعيم بلدة اعتمد لتحديد إن كان المولود ابن حرام أم ابن حلال، أن يوضع المولود فور ولادته في (طاسةٍ) مليئةٍ بالماء، فإن نزل إلى قعر الطاسة فهو ابن حلال وإن طفا فهو ابن حرام، حتى جاء الدور على ابن الزعيم نفسه، حملته الداية مولودًا ذكرًا ووضعته في الطاسة فطفا، ثم جاء (الزعيم الأوحد) فسألها عن أحوال المولود، فقالت له أريد أن أبشرك أنه مولود ذكر، لكنه بالمقابل ابن حرام، انظر كيف طفا، فطلب منها أن تلقي الطاسة في البحر، وإن سألها أحد عن المولود، وهل هو ابن حلال أم ابن حرام، فعليها أن تخبره أن الطاسة ضاعت. ضاعت (الطاسة) إذًا، ولم يعد بمقدور أحد أن يحدد حقيقة المواليد هل هم أبناء حلال أم أبناء حرام، ومن يومها ضاعت طاسة أمتنا، ولم نعد نعلم مَن مِن أبنائها أبناء حلال، ومن منهم أبناء حرام.

هذا بالضبط ما حدث في فيلم "الإفطار الأخير" (2021) للمخرج السوري الموالي عبد اللطيف عبد الحميد تأليفًا وإخراجًا و(جهد بلاء)، فالمتابع له لن يستطيع أن يحدد من هو ابن الحرام داخل أحداث الفيلم، ومن هو ابن الحلال؟ ولا أين تحدث الحرب التي يتحدث عنها الفيلم، وأودت بحياة بطلة الفيلم رندة (كنده حنا) بقذيفة هاون؟ ومن يستخدم هذا النوع من القذائف؟

المصيبة أن المخرج المؤلف، وعندما قرر أن يبدأ بتوضيح الصواب من الخطأ داخل سردية الفيلم، ومن هم أبناء الحلال، ومن هم أبناء الحرام في سياقاته، فإذا به ينحاز بشكل لا لبس فيه لجهة النظام وأعوانه وأزلامه وسرديته.

سلام ساميّ الداخليّ

الخياط سامي (أدى دوره عبد المنعم عمايري) ابن دمشق، وهو الوحيد من بين محلات جيرانه في الحي يدهن باب محله بألوان علم النظام، ليتبيّن لنا لاحقًا أنه الوحيد المتصالح مع نفسه، المتفاني في عمله، حتى يوم موت زوجته نتيجة قذيفة هاون، لم يتوان، وبعد دفنها بلحظات، أن يذهب بنفسه لتسليم أحد المسؤولين الكبار البدلة التي حاكها له. هؤلاء المسؤولون لا يقبلون التأخر بتجهيز طلباتهم وتحقيق مصالحهم، وفي المقابل ينقدونه مبالغ ممتازة مقابل عمله معهم، يحيك بدلاتهم، ويجمّل مظهر خروجهم للعالم. فإذا بنا، في مختلف الأحوال، لا نرى من النظام ومن يمثّله إلا الخير والوفرة والتسامح. سامي بالمقابل يتعاطف مع شاعر الحارة الذي أظهره لنا الفيلم أشبه بمتسوّل، يمر بشكلٍ شبه يومي على سامي في مخيطته يسمعه من جديده، ثم يقوم سامي بوضع المال في جيب قميصه، يريد أن يرينا كم يحترم سامي كرامات الناس، رغم أن الشاعر المفترض لا تفرق معه إن أعطاه المال في يده كالمتسولين تمامًا أم وضعه في جيبه، فحين دس المال في جيبه كان (الشاعر المثقف المتخم بيته بالكتب والمؤلفات)، بدوره مادًّا يده له، في مفارقة محزنة أين وضع المخرج المؤدلَج المثقفين، وأين وضع في فيلمه أبناء النظام؟!

أي سلام داخليٍّ ينعم به سامي؟ ومن أين جاءه كل هذا السلام والتوازن والتصالح مع مفردات الكون ومتواليات الحياة والموت؟

رومانسية الخراب

في بلد قضى زهاء مليون ونصف المليون من أبنائه في حرب النظام على شعبه، وهرب نصفه، أو أكثر، لاجئين إلى بلاد العالم، نازحين في بلدهم، واختفى قسريًّا واعتقل وزج بالسجون نصف مليون منه، ومثلهم بين جريح وصاحب إعاقة دائمة، في بلد دمّرت مدن كاملة فيه، كان لها تاريخ ومعنى وذاكرة، اختفى كل شيء فإذا به أثر بعد عين، يريدنا أن نصدّق المخرج الموالي إلى هذا الحد، أنه يتحدث في فيلمه عن سورية، قد نصدق أي شيء إلا أن هؤلاء الناس هم في حي دمشقي، وأن هؤلاء المسؤولين، هم من طغمة النظام وأدواته، متماسكون، يستخدمون لهجة الساحل بأكثر تجلياتها تهذبًا، يتعاطفون بقدر، ويحزمون بقدر، لا يظلمون، ولا يرتشون، وابن الحرام الوحيد هو شقيق (أبو فتحي) الإرهابي الذي يطلب أبو فتحي من سامي أن يتوسّط بدوره عند معارفه الذين يحيك لهم البدلات، أن يفرجوا عنه، ليتبيّن لسامي ولنا أنه مجرم يقاتل النظام ويهرب المسلحين إلى الزبداني، وحتى شقيقه الذي يطلب المعونة من جاره سامي، هو شخص يشتم سامي على (الطالعة والنازلة) ومع ذلك لم يجد أي حرج بطلب معونته، وحين استعصت تلك المعونة، وتسبب طلب سامي الإفراج عنه بغضب المسؤولين منه، قرر أبو فتحي الانتقام من سامي، فلغّم سيارته وانتهى الفيلم بتفجير السيارة وموت سامي داخلها، لينتقل بنا عبد الحميد للمشهد الأكثر سوريالية و(مسخرة) داخل أحداث الفيلم، سامي يلحق بزوجته التي قضت قبله بقذيفة هاون إرهابية، ويلتقيان بوصفهما أشباح لون (نيغاتيف الصورة)، يجلسان حول مائدة عامرة بالمسرّات، وهنا، وهنا فقط، يسمح عبد الحميد لكؤوس العرق أن تجلس معهما على الطاولة، رغم أن الفيلم لم يشهد قبل ذلك أي مشاريب كحولية، وظل الكُل داخل أحداثه يشرب الشاي والقهوة والعصائر الحلال! أليس الخمر في الجنة حلال، وهما، بحسب مخرج الفيلم ومؤلف سيناريو أحداثه، من أبناء الجنة!!

إنها رومانسية الخراب يريد أن يمررها المخرج المؤلف رغمًا عن عقولنا وأرواحنا.

(تسحيج) مباشر

في المشهد الحواري بين سامي و(أبو فتحي)، يمرر لنا المخرج المؤلف درسًا أخلاقيًّا فجًّا إلى أبعد الحدود؛ سامي يقول لجاره طالب معونة الإفراج عن شقيقه: "هكذا أنتم يا أعداء النظام، تشتمون وتقتلون وتخرّبون بلدكم، ثم لا تترددون بطلب المعونة، وقد تعيدون الكرّة، فأنتم لا ترعوون بعض اليد التي تمتد لكم بالمساعدة والعون والمحبة. ألم يكن يعلم شقيقك قبل أن يرتكب كل هذه الجرائم، ويقتل ويهرّب المسلحين، أن لديه أولاد وبنات وأسرة"!!!

(تسحيج) على الهواء مباشرة يتبناه المخرج المؤلف دون أن يرجف وجدانه ولو هنيهة على الأطفال ضحايا الكيماوي والبراميل. والسؤال الجارح هنا، لماذا حبل دجل النظام السوري ومن معه طويل إلى هذا الحد، طويلٌ، طويل؟

لن أتطرّق لقُبل ولجرأة غير مسبوقة ولا سلسة يقحم الفيلم بعض تجلياتها إقحامًا غير موفّق، فهي ليست أخطر ما يرد بالفيلم، ولا أبشعه، ولا أضعفه تصالحًا مع منطقية سيناريو ما، ولا أكثر مشاهد الفيلم عدم مراعاة لقيم مجتمعية سائدة، ولا عدم انسجام مع أحوال بلدٍ بائد. على كل حال، خطورة القُبل الوحيدة أنها حوّلت وجهات نقد الفيلم نحوها، ومرّت أجنداته الأخطر مرور الكرام، ولم ينتبه إليها أحد تقريبًا.

سيناريو متهالك..

لا أدري كيف حصل هكذا سيناريو على الجائزة الأولى في مهرجان الاسكندرية في دورته 37؟ ولا أدري ما الذي أرادت وزارة ثقافة النظام والمؤسسة العامة للسينما هناك، تمريره لنا عبر إنتاجهما فيلمًا بهذا التلفيق والطبطبة؟ دمشق فيه لا تشبه نفسها. الناس فيه لا يشبهون أنفسهم. لا فقر في شوارع دمشق، لا مشردين، ولا بؤس يملأ الأرواح قبل الأحياء والأماكن جميعها. الناس بخير سوى أن أحدًا يطلب المعونة للإفراج عن ابنه الذي شتم جنود الحاجز، فإذا بسامي يتوسّط للإفراج عنه، ويُفرج عنه رغم شتمه الجنود، فهو لم يُقتَل نتيجة شتمه لهم، حتى أنه لم يختفِ، فقط اعتقل لبضعة أيام، أو حتى لبضع ساعات، من باب (شلع الأذن) كي لا يشتم مرّة ثانية، فنحن في مدينة متصالحة مع نفسها ومحيطها ولهجاتها، وبلد متصالحة مع نفسها وموزاييكها. المعضلة الكبرى بمثل (أبو فتحي) وشقيقه وغيرهم ممن يحاربون النظام ثم يريدون أن يتوسّط أحد لديه كي يفرج عنهم رغم قتلهم جنوده ومحاربتهم له وإدخالهم الإرهابيين لبلدهم، وهم أغنياء ومعهم من المال الكثير، يعرضون هذا المال، ولكن سامي ومن مثله يرفضون أي مال مقابل خدمة أبناء شعبهم، ولا أحد من أعوان النظام ومسؤوليه وحتى مدراء مكاتب هؤلاء المسؤولين يطلب المال مقابل الخدمات، ولا حتى يسألون سامي كم أخذ من مال كي يأتي ويطلب مساعدة فلان وعلان!!! تخيلوا كم يحتوي الفيلم على مغالطات وتدليس وتجنٍّ بشعٍ على الحقائق فوق أرض الشام وما حولها.

تلميع النظام..

نظام مترفّع أنيق رحيم مسكون بالمودة والمحبة، وهو إضافة لكل ما تقدّم نظام شجاع، فالصواريخ لا تخيف (أبو يوسف) الذي زاره سامي في ضيعته لتقضية أكم يوم بعد رحيل زوجته ليريح أعصابه ويستعيد حيويته. أبو يوسف بلهجته الساحلية الأكثر وضوحًا، يظهر كأكثر المتصالحين مع أنفسهم في الفيلم، المتماهين مع الطبيعة الغنّاء حولهم، ماء وخضرة ووجهه الحسن الطيّب البشوش، فأي تزوير للحقائق يا عبد اللطيف عبد الحميد؟ وأي عالم افتراضيّ نسجته لنا في فيلم لا يشبه سورية، ولا يشبه واقع السوريين المعاش هذه الأيام؟

ضياع البوصلات..

إنه فيلم ضائع البوصلات والتواريخ والأزمنة، فالزبداني التي يهرّب إليها شقيق (أبو فتحي) الإرهابيين سقطت من زمان بيد النظام الذي أحال كثيرًا من بيوتها إلى خراب كامل. كما أن الشام لا تعاني هذه الأيام من قذائف الهاون، بل من تسلل الدعارة، وانتشار المخدرات، وهجوم الفقر والفاقة، وعدم توفر لا الماء ولا الكهرباء ولا حتى الخبز، ولا مختلف عناوين الحياة الكريمة الممكنة. ألم يكن من الأولى وقد مُنِحتَ المال يا عبد الحميد أن تنتج فيلمًا يعاين كل هذه المصائب، ودور النظام في تكريسها؟ ولكنها (طاسة وضايعة)، أو على رأي المسلسل السوري القديم المتجدد "ضيعة ضايعة".

محمد جميل خضر 20 أغسطس 2022

سينما

عبد اللطيف عبد الحميد وملصق الفيلم

شارك هذا المقال

حجم الخط

في المروّيات الشعبية أن زعيم بلدة اعتمد لتحديد إن كان المولود ابن حرام أم ابن حلال، أن يوضع المولود فور ولادته في (طاسةٍ) مليئةٍ بالماء، فإن نزل إلى قعر الطاسة فهو ابن حلال وإن طفا فهو ابن حرام، حتى جاء الدور على ابن الزعيم نفسه، حملته الداية مولودًا ذكرًا ووضعته في الطاسة فطفا، ثم جاء (الزعيم الأوحد) فسألها عن أحوال المولود، فقالت له أريد أن أبشرك أنه مولود ذكر، لكنه بالمقابل ابن حرام، انظر كيف طفا، فطلب منها أن تلقي الطاسة في البحر، وإن سألها أحد عن المولود، وهل هو ابن حلال أم ابن حرام، فعليها أن تخبره أن الطاسة ضاعت. ضاعت (الطاسة) إذًا، ولم يعد بمقدور أحد أن يحدد حقيقة المواليد هل هم أبناء حلال أم أبناء حرام، ومن يومها ضاعت طاسة أمتنا، ولم نعد نعلم مَن مِن أبنائها أبناء حلال، ومن منهم أبناء حرام.

| "المخرج المؤلف عبد اللطيف عبد الحميد عندما قرر أن يبدأ بتوضيح الصواب من الخطأ داخل سردية الفيلم، ومن هم أبناء الحلال، ومن هم أبناء الحرام في سياقاته، إذا به ينحاز لجهة النظام وأعوانه وأزلامه وسرديته" |

المصيبة أن المخرج المؤلف، وعندما قرر أن يبدأ بتوضيح الصواب من الخطأ داخل سردية الفيلم، ومن هم أبناء الحلال، ومن هم أبناء الحرام في سياقاته، فإذا به ينحاز بشكل لا لبس فيه لجهة النظام وأعوانه وأزلامه وسرديته.

سلام ساميّ الداخليّ

الخياط سامي (أدى دوره عبد المنعم عمايري) ابن دمشق، وهو الوحيد من بين محلات جيرانه في الحي يدهن باب محله بألوان علم النظام، ليتبيّن لنا لاحقًا أنه الوحيد المتصالح مع نفسه، المتفاني في عمله، حتى يوم موت زوجته نتيجة قذيفة هاون، لم يتوان، وبعد دفنها بلحظات، أن يذهب بنفسه لتسليم أحد المسؤولين الكبار البدلة التي حاكها له. هؤلاء المسؤولون لا يقبلون التأخر بتجهيز طلباتهم وتحقيق مصالحهم، وفي المقابل ينقدونه مبالغ ممتازة مقابل عمله معهم، يحيك بدلاتهم، ويجمّل مظهر خروجهم للعالم. فإذا بنا، في مختلف الأحوال، لا نرى من النظام ومن يمثّله إلا الخير والوفرة والتسامح. سامي بالمقابل يتعاطف مع شاعر الحارة الذي أظهره لنا الفيلم أشبه بمتسوّل، يمر بشكلٍ شبه يومي على سامي في مخيطته يسمعه من جديده، ثم يقوم سامي بوضع المال في جيب قميصه، يريد أن يرينا كم يحترم سامي كرامات الناس، رغم أن الشاعر المفترض لا تفرق معه إن أعطاه المال في يده كالمتسولين تمامًا أم وضعه في جيبه، فحين دس المال في جيبه كان (الشاعر المثقف المتخم بيته بالكتب والمؤلفات)، بدوره مادًّا يده له، في مفارقة محزنة أين وضع المخرج المؤدلَج المثقفين، وأين وضع في فيلمه أبناء النظام؟!

أي سلام داخليٍّ ينعم به سامي؟ ومن أين جاءه كل هذا السلام والتوازن والتصالح مع مفردات الكون ومتواليات الحياة والموت؟

| "يريدنا المخرج الموالي أن نصدّق إلى هذا الحد، أنه يتحدث في فيلمه عن سورية، قد نصدق أي شيء إلا أن هؤلاء الناس هم في حي دمشقي، وأن هؤلاء المسؤولين، هم من طغمة النظام وأدواته، متماسكون، يستخدمون لهجة الساحل بأكثر تجلياتها تهذبًا، يتعاطفون بقدر، ويحزمون بقدر، لا يظلمون، ولا يرتشون" |

في بلد قضى زهاء مليون ونصف المليون من أبنائه في حرب النظام على شعبه، وهرب نصفه، أو أكثر، لاجئين إلى بلاد العالم، نازحين في بلدهم، واختفى قسريًّا واعتقل وزج بالسجون نصف مليون منه، ومثلهم بين جريح وصاحب إعاقة دائمة، في بلد دمّرت مدن كاملة فيه، كان لها تاريخ ومعنى وذاكرة، اختفى كل شيء فإذا به أثر بعد عين، يريدنا أن نصدّق المخرج الموالي إلى هذا الحد، أنه يتحدث في فيلمه عن سورية، قد نصدق أي شيء إلا أن هؤلاء الناس هم في حي دمشقي، وأن هؤلاء المسؤولين، هم من طغمة النظام وأدواته، متماسكون، يستخدمون لهجة الساحل بأكثر تجلياتها تهذبًا، يتعاطفون بقدر، ويحزمون بقدر، لا يظلمون، ولا يرتشون، وابن الحرام الوحيد هو شقيق (أبو فتحي) الإرهابي الذي يطلب أبو فتحي من سامي أن يتوسّط بدوره عند معارفه الذين يحيك لهم البدلات، أن يفرجوا عنه، ليتبيّن لسامي ولنا أنه مجرم يقاتل النظام ويهرب المسلحين إلى الزبداني، وحتى شقيقه الذي يطلب المعونة من جاره سامي، هو شخص يشتم سامي على (الطالعة والنازلة) ومع ذلك لم يجد أي حرج بطلب معونته، وحين استعصت تلك المعونة، وتسبب طلب سامي الإفراج عنه بغضب المسؤولين منه، قرر أبو فتحي الانتقام من سامي، فلغّم سيارته وانتهى الفيلم بتفجير السيارة وموت سامي داخلها، لينتقل بنا عبد الحميد للمشهد الأكثر سوريالية و(مسخرة) داخل أحداث الفيلم، سامي يلحق بزوجته التي قضت قبله بقذيفة هاون إرهابية، ويلتقيان بوصفهما أشباح لون (نيغاتيف الصورة)، يجلسان حول مائدة عامرة بالمسرّات، وهنا، وهنا فقط، يسمح عبد الحميد لكؤوس العرق أن تجلس معهما على الطاولة، رغم أن الفيلم لم يشهد قبل ذلك أي مشاريب كحولية، وظل الكُل داخل أحداثه يشرب الشاي والقهوة والعصائر الحلال! أليس الخمر في الجنة حلال، وهما، بحسب مخرج الفيلم ومؤلف سيناريو أحداثه، من أبناء الجنة!!

إنها رومانسية الخراب يريد أن يمررها المخرج المؤلف رغمًا عن عقولنا وأرواحنا.

(تسحيج) مباشر

في المشهد الحواري بين سامي و(أبو فتحي)، يمرر لنا المخرج المؤلف درسًا أخلاقيًّا فجًّا إلى أبعد الحدود؛ سامي يقول لجاره طالب معونة الإفراج عن شقيقه: "هكذا أنتم يا أعداء النظام، تشتمون وتقتلون وتخرّبون بلدكم، ثم لا تترددون بطلب المعونة، وقد تعيدون الكرّة، فأنتم لا ترعوون بعض اليد التي تمتد لكم بالمساعدة والعون والمحبة. ألم يكن يعلم شقيقك قبل أن يرتكب كل هذه الجرائم، ويقتل ويهرّب المسلحين، أن لديه أولاد وبنات وأسرة"!!!

(تسحيج) على الهواء مباشرة يتبناه المخرج المؤلف دون أن يرجف وجدانه ولو هنيهة على الأطفال ضحايا الكيماوي والبراميل. والسؤال الجارح هنا، لماذا حبل دجل النظام السوري ومن معه طويل إلى هذا الحد، طويلٌ، طويل؟

| "في المشهد الحواري بين سامي و(أبو فتحي)، يمرر لنا المخرج المؤلف درسًا أخلاقيًّا فجًّا إلى أبعد الحدود؛ سامي يقول لجاره طالب معونة الإفراج عن شقيقه: "هكذا أنتم يا أعداء النظام، تشتمون وتقتلون وتخرّبون بلدكم، ثم لا تترددون بطلب المعونة، وقد تعيدون الكرّة" |

سيناريو متهالك..

لا أدري كيف حصل هكذا سيناريو على الجائزة الأولى في مهرجان الاسكندرية في دورته 37؟ ولا أدري ما الذي أرادت وزارة ثقافة النظام والمؤسسة العامة للسينما هناك، تمريره لنا عبر إنتاجهما فيلمًا بهذا التلفيق والطبطبة؟ دمشق فيه لا تشبه نفسها. الناس فيه لا يشبهون أنفسهم. لا فقر في شوارع دمشق، لا مشردين، ولا بؤس يملأ الأرواح قبل الأحياء والأماكن جميعها. الناس بخير سوى أن أحدًا يطلب المعونة للإفراج عن ابنه الذي شتم جنود الحاجز، فإذا بسامي يتوسّط للإفراج عنه، ويُفرج عنه رغم شتمه الجنود، فهو لم يُقتَل نتيجة شتمه لهم، حتى أنه لم يختفِ، فقط اعتقل لبضعة أيام، أو حتى لبضع ساعات، من باب (شلع الأذن) كي لا يشتم مرّة ثانية، فنحن في مدينة متصالحة مع نفسها ومحيطها ولهجاتها، وبلد متصالحة مع نفسها وموزاييكها. المعضلة الكبرى بمثل (أبو فتحي) وشقيقه وغيرهم ممن يحاربون النظام ثم يريدون أن يتوسّط أحد لديه كي يفرج عنهم رغم قتلهم جنوده ومحاربتهم له وإدخالهم الإرهابيين لبلدهم، وهم أغنياء ومعهم من المال الكثير، يعرضون هذا المال، ولكن سامي ومن مثله يرفضون أي مال مقابل خدمة أبناء شعبهم، ولا أحد من أعوان النظام ومسؤوليه وحتى مدراء مكاتب هؤلاء المسؤولين يطلب المال مقابل الخدمات، ولا حتى يسألون سامي كم أخذ من مال كي يأتي ويطلب مساعدة فلان وعلان!!! تخيلوا كم يحتوي الفيلم على مغالطات وتدليس وتجنٍّ بشعٍ على الحقائق فوق أرض الشام وما حولها.

| "لا أدري كيف حصل هكذا سيناريو على الجائزة الأولى في مهرجان الاسكندرية في دورته 37؟ ولا أدري ما الذي أرادت وزارة ثقافة النظام والمؤسسة العامة للسينما هناك، تمريره لنا عبر إنتاجهما فيلمًا بهذا التلفيق والطبطبة؟" |

نظام مترفّع أنيق رحيم مسكون بالمودة والمحبة، وهو إضافة لكل ما تقدّم نظام شجاع، فالصواريخ لا تخيف (أبو يوسف) الذي زاره سامي في ضيعته لتقضية أكم يوم بعد رحيل زوجته ليريح أعصابه ويستعيد حيويته. أبو يوسف بلهجته الساحلية الأكثر وضوحًا، يظهر كأكثر المتصالحين مع أنفسهم في الفيلم، المتماهين مع الطبيعة الغنّاء حولهم، ماء وخضرة ووجهه الحسن الطيّب البشوش، فأي تزوير للحقائق يا عبد اللطيف عبد الحميد؟ وأي عالم افتراضيّ نسجته لنا في فيلم لا يشبه سورية، ولا يشبه واقع السوريين المعاش هذه الأيام؟

ضياع البوصلات..

إنه فيلم ضائع البوصلات والتواريخ والأزمنة، فالزبداني التي يهرّب إليها شقيق (أبو فتحي) الإرهابيين سقطت من زمان بيد النظام الذي أحال كثيرًا من بيوتها إلى خراب كامل. كما أن الشام لا تعاني هذه الأيام من قذائف الهاون، بل من تسلل الدعارة، وانتشار المخدرات، وهجوم الفقر والفاقة، وعدم توفر لا الماء ولا الكهرباء ولا حتى الخبز، ولا مختلف عناوين الحياة الكريمة الممكنة. ألم يكن من الأولى وقد مُنِحتَ المال يا عبد الحميد أن تنتج فيلمًا يعاين كل هذه المصائب، ودور النظام في تكريسها؟ ولكنها (طاسة وضايعة)، أو على رأي المسلسل السوري القديم المتجدد "ضيعة ضايعة".