محمود شقير: الأدب حاملٌ مُهمّ للهوية الوطنية وللمعرفة

مليحة مسلماني 27 أكتوبر 2022

حوارات

شارك هذا المقال

حجم الخط

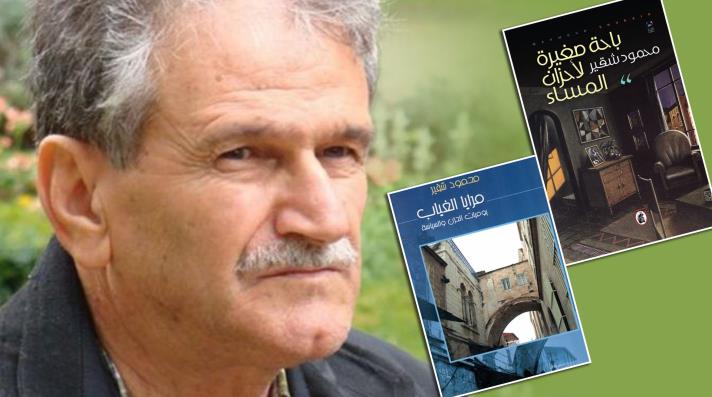

محمود شقير واحد من أبرز الأدباء الفلسطينيين المعاصرين والفاعلين بقوّة في المشهد الأدبي الفلسطيني. يتميّز بكثافة نتاجه الأدبي وتنوّعه، فكتب الرواية والقصة، لكلٍّ من الكبار والفتيات والفتيان والأطفال. لم يقتصر إنتاجه الأدبي على عشرات القصص والروايات والنصوص النثرية والسيَر فحسب، بل كتب كذلك النصوص المسرحية والسيناريو والحوار للمسلسلات التلفزيونية. ولد ونشأ في المدينة المقدسة، التي، ورغم إبعاده القسري عنها مدة ثمانية عشر عامًا، إلا أنها تغلغلت مكانًا ومعنًى في وجدان الكاتب لتصقل شخصية شقير الأدبية، وولجت إلى سطور كتبه على اختلاف أجناسها وجماهير قرّائها بين كبار وصغار.

حول القدس، والهوية، وصراعهما على الوجود، والأدب والثقافة الفلسطينييْن، باعتبارهما واجهةً حتميّة للمقاومة، وحول نتاجه الأدبيّ الضخم والمتنوّع، كان هذا الحوار.

(*) نبدأ من كتابك "تلك الأمكنة" الذي تقّص فيه سيرة محمود شقير الطفل والشاب والأديب، ابن القدس والمنفى، وتسرد عبر سطوره سيرة الأمكنة والأزمنة وتداخلهما مع الظروف الاجتماعية والسياسية، وتضافُر كل ذلك ليسهم في صقل شخصيتك الإنسانية والأدبية؛ تقول في مفتتح الكتاب "هنا في هذا الكتاب تجربة في الحياة أدوّنها لا للتفاخر أو المباهاة، ولا لادّعاء بطولات أو للوقوع في مبالغات، بل للردّ على من ينفون وجودنا وينكرون علينا حقّنا في وطننا..". كيف تكون الكتابة بعامّة، وكتابة سيرة أديب فلسطيني بخاصّة، شكلاً من أشكال المقاومة ضد سياسات النفي والطمس الاستعمارية؟

المسألة لها علاقة بالواقع الذي يعيشه شعبنا منذ مئة عام وأكثر؛ أي منذ بدايات الهجرة الصهيونية إلى فلسطين، والادعاء بأن ثمة شعبًا عاد إلى بلاده بعد نفي دام ألفي عام، وعليه تحت هذا الزعم أن يمارس حياته على أنقاض أصحاب البلاد الحقيقيين. ولو كان هذا الزعم صحيحًا لكان من حق كل الشعوب التي مرت على فلسطين أثناء تاريخها الطويل أن تدعي حقًا لها فيها، وتلك حجة باطلة لا تستقيم مع منطق الحياة ومنطق التاريخ والجغرافيا سواء بسواء، ثم كيف يمكن تسويغ هذه الحجة المستندة إلى الخرافة والأساطير واختراع تواريخ مزورة حينًا، وإلى قوة السلاح الغاشمة حينًا آخر لطرد شعب متجذّر في أرضه منذ آلاف السنين حتى الآن، وله فيها تاريخ ممتد متصل وله إنجازات ماثلة على الأرض وذكريات.

حقيقة الأمر أننا نحن الفلسطينيين كنا وما زلنا نواجه غزوًا استعماريًّا لا يسعى إلى استثمار خيرات البلاد ونهبها كما هي حال الاستعمار التقليدي، بل هو غزو استيطاني يهدف إلى محونا من الوجود عبر المجازر والمذابح التي شهد شعبنا الكثير منها، وإلى إقصاء الناجين من المجازر منا وتهجيرنا القسري من بلادنا وإحلال مهاجرين قادمين من كل بقاع الدنيا للحلول في محلنا وللإقامة في بيوتنا، والأمر هنا ليس ضربًا من الخيال أو تهويمًا في الفراغ بل هو حقيقة واقعة وظاهرة للعيان لكل ذي بصيرة وضمير، ولعل حكايات الفلسطينيين الذين عادوا بتصاريح زيارة من بلدان الشتات، أو عادوا من جراء اتفاق أوسلو إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وذهبوا لتفقد بيوتهم التي هجّروا منها ووجدوا فيها سكانًا من اليهود تفصح عن المأساة بكل وضوح ومن دون رتوش أو إضافات.

منطق المحو والإقصاء هذا هو الذي حتم عليّ الحرص على تدوين كل مظهر من مظاهر حياتي اليومية وحياة أبناء شعبي الفلسطينيين؛ رجالًا ونساء، باعتبار ذلك تأكيدًا على وجودنا في بلادنا وتجذرنا فيها، وارتباطنا التاريخي والمصيري بكل ما فيها من تفاصيل في الماضي وفي الحاضر من دون أي انقطاع.

ولذلك كان هذا الجزء الأول من السيرة، وكذلك الجزء الثاني الذي صدر حديثًا بعنوان "تلك الأزمنة"، سجلًا لحياتي وحياة أسرتي وحفيداتي وأحفادي وبعض رجالات السياسة والأدب الذين ربطتني بهم علاقات وطيدة، وقد استعنت ببعض تقنيات السرد الروائي أثناء كتابة هذه السيرة التي أنجزتها بعد جهود غير قليلة.

(*)تحضر القدس في العديد من كتبك، كما في مجموعتك القصصية "القدس وحدها هناك"، حيث يبدو وكأن محمود شقير يحاول أن يروي سيرة المدينة التي تتنفس القلق والصراع اليومي على الحياة والوجود، والذي يخوضه الشعب الفلسطيني مقابل سياسات الاحتلال وأدواته من جنود ومستوطنين وحواجز ونقاط عسكرية. تتجلّى المدينة في هذا الكتاب، بأزقّتها ومقدّساتها وتفاصيل يومياتها الإنسانية والاجتماعية، بأطفالها ونسوتها وفتيانها وفتياتها ورجالها، وكأن القدس تتمظهر صورة وصوتًا ـ تنبض حيّة ـ من بين سطور الكتاب. ما الذي أردت إيصاله، أدبيًّا وفلسطينيًا، من تلك المجموعة؟

من المفارقات اللافتة أن أدباء ونقادًا معروفين تعاملوا مع هذا الكتاب على أنه رواية مكرسة لوصف القدس بماضيها وحاضرها. وبالفعل؛ ففي هذا الكتاب كنت معنيًا بتقديم القدس على أنها مدينة عريقة لا تشبهها أي مدينة على هذا الكوكب الأرضي، وليس بالإمكان السيطرة عليها وإخضاعها مهما بلغت القوة المحتلة الغاشمة من جبروت ومن ادعاءات مزورة زائفة، وهي المدينة التي دمرها الغزاة سبع عشرة مرة إبان تاريخها الطويل، وكانت في كل مرة تنهض من غبار الهزيمة مثل نهوض العنقاء من تحت الرماد، وتعيد بناء ذاتها لتواصل الحياة برغم أنف الغزاة. استحضرتُ في الكتاب حيوات سابقة من فترات تاريخية عاشتها المدينة، وجعلت المحتل الصهيوني غير قادر على تدجينها وتطويعها لمشروع الأسرلة والتهويد؛ ما دفعه إلى الانتحار أمام عظمة المدينة وعراقتها وشموخها، وفي ذلك إشارة رمزية إلى مستقبل هذا المشروع الصهيوني المكرس للاندحار.

في هذا الكتاب؛ "القدس وحدها هناك"، اخترت القصة القصيرة جدًّا أسلوبًا في التعبير عن المدينة، وجعلت القصص متصلة بعضها ببعض، منفصلة في الوقت ذاته بعضها عن بعض، بحيث بالإمكان قراءة كل قصة على حدة، وقراءتها بحيث تكمل القصة ما بعدها، وبحيث يكون المتلقي في نهاية الكتاب أمام شخوص يظهرون بشكل متتابع، وأمام نص شامل متكامل كما لو أنه رواية، أو هي رواية مكتملة الصفات على رأي أبرز النقاد.

(*) لم تهتم بكتابة سيرة المكان والسيرة الذاتية فحسب، بل انتقلت مؤخرًا إلى الاشتغال على إبداع سرديّات أدبية تستند إلى سِيَر أعلام في الأدب والفن الفلسطينييْن، كما في روايتك للفتيان والفتيات "بيت من ألوان" والمستلهمة من سيرة الرائدين التشكيليين إسماعيل شموط وتمام الأكحل، وكذلك في كتابك "غسان كنفاني... إلى الأبد" الموجّه أيضًا للفتيات والفتيان؛ هل تسعى إلى صياغة سرديّة متكاملة للهوية الفلسطينية، بأمكنتها وأزمنتها وصراعاتها وأعلامها؟

علاوة على هذين الكتابين اللذين وردا في سؤالك، ثمة كتاب ثالث من الطراز ذاته هو "فدوى طوقان...الرحلة الأبهى"، وهو مكرس مثلهما للفتيات والفتيان. ويطيب لي في هذا الصدد التذكير بأن دار طباق للنشر والتوزيع التي نشرت كتاب "بيت من ألوان" رغبت في تجنيسه على أنه رواية؛ بالنظر إلى ما فيه من استفادة من تقنيات السرد الروائي، ولغايات تتعلق بالتوزيع وبترويج الكتاب، فيما كنتُ راغبًا في وصفه على أنه سردية أدبية أو سيرة، ومع ذلك فثمة مَنْ وصف الكتب الثلاثة المذكورة هنا على أنها روايات؛ لما اشتملت عليه من سرد ومن جراء الانحياز إلى بعض تقنيات الكتابة الروائية.

وبالنسبة لسؤالك فإنني لا أتوقع أن أواصل الكتابة في هذا المسار، إذ إن فيه مخاطرة بسبب أن هؤلاء الأعلام البارزين لديهم تغطيات شاملة لتفاصيل حياتهم الجديرة بالتغطية، ولأن إنجازاتهم الأدبية والفنية ماثلة تحت الضوء على نحو لا يترك أي إضافة لمستزيد، وأظن أنني نجوت من خطر الوقوع في التكرار حين كتبت عن فدوى، وذلك بالعودة إلى علاقتي الشخصية معها حين كنت ألتقيها وأتشاور معها حول نص السيناريو والحوار الذي كتبته عن أخيها إبراهيم. وأظن أنني نجوت كذلك من المأزق حين كتبت عن إسماعيل وتمام بتلك الاستطرادات التي تناسلت من الحديث عن حذاء إسماعيل ذي اللونين المختلفين في زمن الفقر واللجوء، ونجوت حين كتبت عن غسان بالعودة إلى معرفتي الشخصية به ولو على نحو خاطف، وحين استفدتُ من الطفل الذي في داخلي لإدارة حوار بيني وبينه عن حياة غسان وعن إبداعاته القصصية والروائية وعن مقالاته الساخرة ولوحاته الفنية.

ولذلك؛ أظن أنني استنفدت ما لديّ من حيل فنية للشروع في عمل آخر للفتيات والفتيان له علاقة بشخصية أدبية أو فنية أو فكرية من بين رموز الإبداع الفلسطيني، وسأكتفي في هذا الصدد بما أنجزت.

نقد الظواهر السلبية

(*) القارئ لمحمود شقير يستطيع أن يدرك أنه يحاول ليس فقط الاهتمام بالجانب السياسي للمكان من حيث صياغة سرديّة للواقع الفلسطيني تحت الاحتلال، بل يمكن القول إنه يحاول أيضًا، عبر أعماله الأدبية، نَصْبَ مرآة نقديّة أمام المجتمع؛ يبدو ذلك جليًا في روايتك "مديح لنساء العائلة"، التي رُشّحت للقائمة القصيرة في الجائرة العالمية للرواية العربية (البوكر). تتخذ الرواية سيرة عائلة بدوية موضوعًا للسرد ونموذجًا لنقاش التحولات التي طرأت على العائلة الفلسطينية والعربية بعامّة، والظروف التي أدّت إلى شتات العائلة ونشوء النزعة الفردية في المجتمع، ارتباطًا بظروف التهجير القسري وواقع الاحتلال، إضافة إلى قضايا ظلم المرأة. إذًا، نحن أمام أديب يؤمن بضرورة التحرر الداخلي، عبر خلقِ أرضيةِ أمانٍ قوامها العدل والمساواة واحترام الحقوق في المجتمع، ليكون قادرًا على التحرر السياسي.

شكرًا لك، فهذا توصيف صحيح ودقيق؛ لأنني أنظر للأدب بصفته حاملًا للمعرفة مروجًا لها بوسائله الخاصة، وبصفته أداة من أدوات التغيير نحو الأرقى والأفضل، ولذلك يصبح نقد الظواهر السلبية المعيقة للتطور واجبًا أساسيًّا ووظيفة أكيدة من وظائف الأدب.

غيرَ أنني لا أبالغ في إعطاء الأدب دورًا أكبر من دوره في قضايا الثورة والتقدم الاجتماعي والتغيير. فهو؛ أي الأدب، يسهم في صقل الوجدان وفي تطوير الوعي وفي تسليط الضوء على السلبيات وإبراز الإيجابيات وفقًا لشروطه واحترامًا لطبيعته التي ترفض المباشرة الفجة والدعاية السياسية والتبشير، وهو يمارس دوره ببطء وتمهل وعدم استعجال، وهذا يكفي ولا سبيل إلى النظر إلى ما سواه.

ولذلك، فإنني لم أكتفِ ولا أكتفي فيما كتبت وفيما سأكتب لاحقًا بنقد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، وبتعرية هذه الممارسات وفضحها، بل إنني في الوقت ذاته وربما بالمقدار ذاته أسعى إلى فضح مظاهر تخلفنا، وإلى تعرية الممارسات السلبية التي ما زالت تنخر في قلب مجتمعنا، وأسعى إلى الترويج لأفكار التقدم والعدالة والمساواة بين المرأة والرجل، وإلى فضح المجتمع الذكوري الذي ما زال سائدًا بين ظهرانينا، ويتسبب في كثير من المعضلات للناس وخصوصًا للنساء في بلادنا.

(*) كانت لك تجربة ملموسة في كتابة السيناريو والحوار للتلفزيون، وقد ابتدأت ذلك بمسلسل "عبد الرحمن الكواكبي". كيف تقيم تجربتك في هذا الميدان، ولماذا توقفت عن كتابة المسلسلات؟

جاءت هذه التجربة في النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين وامتدت حتى نهاية النصف الأول من الثمانينيات، وآنذاك كان للمسلسلات التلفزيونية رواج كبير.

وفي تلك الفترة كان التقليد السائد أن يغطي المسلسل دورة برنامجية مدتها ثلاثة أشهر، بحيث تبث حلقة واحدة منه في الأسبوع، وكان المطلوب ثلاث عشرة حلقة لتغطية هذه الدورة، ولذلك كتبت مسلسل الكواكبي في ثلاث عشرة حلقة، وقد أخرجه الفنان صلاح أبو هنود، وشارك فيه عدد بارز من الممثلين الأردنيين والعرب؛ نبيل المشيني الذي أدى باقتدار دور الشيخ المناوئ للاستبداد عبد الرحمن الكواكبي، والممثلة السورية سلمى المصري، وداود جلاجل وحسن إبراهيم وغسان المشيني وعلي عبد القادر وشفيقة الطل وآخرون.

بعد هذا المسلسل الذي لاقى نجاحًا وبثته محطات تلفزيون عربية عدة، اتفق معي المخرج صلاح أبو هنود على إعادة كتابة سيناريو وحوار كتبه الممثل الفنان محمد العبادي عن القضية الفلسطينية. أعدت كتابة المسلسل، وأقصد هنا "حدث في المعمورة" الذي أخرجه صلاح أبو هنود وشارك فيه: زهير النوباني، وعبير عيسى، وعادل عفانة ومحمد العبادي وأديب الحافظ وآخرون، وكتب له الشاعر محمد القيسي مقطوعات شعرية تم تلحينها وغناؤها، بحيث أضفت على المسلسل أجواء مناسبة.

وقد حظي المسلسل بشعبية واسعة وبنسبة مشاهدة عالية، في حين لم يتحمس له بعض النقاد على اعتبار أنه ما فيه من ترميز يفتقر إلى العمق المطلوب لمعالجة المأساة الفلسطينية، وحين شاهدت المسلسل بعد سنوات من إنجازه على إحدى الشاشات العربية لم أتحمس له أنا أيضًا، وقبل سنتين شاهدت ست حلقات منه على اليوتيوب، فوجدتها مقنعة ببساطتها وعفوية الأداء فيها وحميمية الأجواء التي صورت القرية الفلسطينية المعرضة للانتهاك. وقد عجبت من تقلب الذائقة وخضوعها لتأثيرات شتى تتحكم في أحكامها في زمان معين وظروف معينة.

بعد هذين المسلسلين كتبت السيناريو والحوار لأربع مسلسلات أخرى هي: "الزيارة" الذي أخرجه عبد الوهاب الهندي، ولم أتحمس لهذا المسلسل الذي ألوم نفسي على التسرّع في كتابته، و "إبراهيم طوقان" و "دروب لا تلتقي" اللذان أخرجهما موفق رفيق الصلاح، وما زلت حتى اليوم أعتد بهذين المسلسلين وبمستواهما الفني.

أما المسلسل الذي كتبت له السيناريو والحوار ولم يرَ النور فهو: "بيوت في الريح" عن نكبة الفلسطينيين عام 1948، كتبته بتكليف من الدائرة الثقافية لمنظمة التحرير الفلسطينية حين كان صديقي القاص والروائي والناقد فاروق وادي يعمل فيها وبترتيب منه، وكان ذلك في النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين، وآنذاك لم تعد الغالبية العظمى من تلفزيونات الأنظمة العربية وإلى الآن ترحب بأي عمل فني له علاقة بالقضية الفلسطينية، وهكذا ظل هذا النص حبيس الأدراج حتى اليوم.

في سنوات لاحقة عدت إلى الانهماك في كتابة القصص والروايات، ولم أعد متحمسًا لكتابة المسلسلات للتلفزيون، وذلك بسبب التعقيدات المرافقة لهذه العملية وبسبب ضعف الإنتاج التلفزيوني الخاص بالمسلسلات في فلسطين.

أعلق آمالًا كبيرة على

الأدب المُكرّس للأطفال

(*) أخيرًا، وانتقالًا من مضمون الكتابة إلى تقنياتها المتعلّقة بجمهورها، إذ كتبتَ الكثير من القصص والروايات للأطفال، وللفتيات والفتيان؛ كيف تختلف تقنيات السرد باختلاف جمهور القرّاء بين أطفال وفتية وكبار؟ كما لا شك في أن أدب الأطفال والفتيان والفتيات ما زال ليس على القدر المطلوب، كمًّا ونوعًا، في فلسطين بخاصّة وفي العالم العربي بعامّة، ما هي توصياتك في هذا السياق؟

أنا أعلق آمالًا كبيرة على الأدب المكرس للأطفال وللفتيات والفتيان بالنظر إلى أن الأطفال هم عدتنا نحو المستقبل، فإن لم نعدَّ هؤلاء الأطفال على نحو صحيح، فلن نرتقي ولن نتقدم وسنظل نرسف في أغلال التخلف، ولذلك فإن تعزيز حضور أدب الأطفال في البيت وفي المدرسة وفي المجتمع يغدو أمرًا ضروريًّا مثل ضرورة الخبز والماء والهواء للإنسان، وإن لم نعد النظر في المناهج المدرسية لتطويرها على نحو يتلاءم مع متطلبات الحياة المعاصرة ومع احتياجات المجتمع، ومع آخر ما وصلت إليه الحضارة الإنسانية اليوم من إنجازات، فلن نحصد سوى الخيبة والإخفاق ومزيدًا من المعاناة.

في السنوات الثلاثين الماضية جرى تطور ملموس على أدب الأطفال في فلسطين وفي بعض بلدان الوطن العربي، غير أن هذا التطور ما زال بحاجة إلى مزيد من العناية والاهتمام إذا ما قورن أدبنا المكرس للأطفال بالمستوى الذي وصل إليه أدب الأطفال في بلدان العالم وخصوصًا في بلد مثل السويد.

أدّعي أنني أكتب بأسلوب يوصف بأنه السهل الممتنع، وأنا أعي أن التوجّه للأطفال يختلف عن التوجّه للكبار، والكتابة إلى كل جيل وإلى كل فئة عمرية تتطلب معرفة بمقدار الحصيلة اللغوية لكل جيل، وبطبيعة الذائقة الجمالية ومدى الاستيعاب لكل فئة عمرية، وهذا يعني أن الكتابة للأطفال وللفتيات والفتيان ليست سهلة على الإطلاق، بل هي محتاجة إلى خبرة ومعرفة ودراية بنفسيات الأطفال، وبما يثير خيالهم ويمنحهم متعة التلقي ويضاعف من وعيهم ومن صقل وجدانهم وإحداث الأثر المطلوب فيهم.

في كتبي المكرسة للأطفال وللفتيات والفتيان، سواء أكانت قصصًا أم روايات أم نصوصًا مسرحية، يهمني إلى جانب تقديم المعرفة الضرورية لتنمية وعي الطفل أن أوفر متعة التلقي لهذا الطفل، فألجأ إلى شيء من الفكاهة التي تعزز المتعة وتجعل النص خفيف الظل مشجعًا على القراءة، وفي هذه الكتب أحرص على الذهاب بعنصر الخيال إلى أقصى حد ممكن، لأنه ضروري للطفل ولا غنى له عنه، وهو الذي يضفي على القصة أو الرواية أو النص المسرحي قيمة لا يمكن تجاهلها أو التقليل من شأنها.

وأظنُّ أن الكتب المكرسة للكبار لا تناسب جيل الطفولة في غالبيتها العظمى؛ بالنظر إلى لغة تلك الكتب وطبيعة الموضوعات التي يجري تقديمها للقارئ، وأظنُّ أيضًا أن بعض الكتب المكرّسة للأطفال قد تكون مناسبة لهم وللكبار في آن واحد، وأزعم أن ما أكتبه للفتيات والفتيان قد يجد فيه الكبار متعة كما لو أنه مكرّس لهم، تُعزّز ذلك لديّ جملةٌ ذكرها الأديب الإيطالي إيتالو كالفينو حين قال إنه يكتب للأطفال من سن أربع سنوات إلى سن أربع وستين سنة.

مليحة مسلماني 27 أكتوبر 2022

حوارات

شارك هذا المقال

حجم الخط

محمود شقير واحد من أبرز الأدباء الفلسطينيين المعاصرين والفاعلين بقوّة في المشهد الأدبي الفلسطيني. يتميّز بكثافة نتاجه الأدبي وتنوّعه، فكتب الرواية والقصة، لكلٍّ من الكبار والفتيات والفتيان والأطفال. لم يقتصر إنتاجه الأدبي على عشرات القصص والروايات والنصوص النثرية والسيَر فحسب، بل كتب كذلك النصوص المسرحية والسيناريو والحوار للمسلسلات التلفزيونية. ولد ونشأ في المدينة المقدسة، التي، ورغم إبعاده القسري عنها مدة ثمانية عشر عامًا، إلا أنها تغلغلت مكانًا ومعنًى في وجدان الكاتب لتصقل شخصية شقير الأدبية، وولجت إلى سطور كتبه على اختلاف أجناسها وجماهير قرّائها بين كبار وصغار.

حول القدس، والهوية، وصراعهما على الوجود، والأدب والثقافة الفلسطينييْن، باعتبارهما واجهةً حتميّة للمقاومة، وحول نتاجه الأدبيّ الضخم والمتنوّع، كان هذا الحوار.

(*) نبدأ من كتابك "تلك الأمكنة" الذي تقّص فيه سيرة محمود شقير الطفل والشاب والأديب، ابن القدس والمنفى، وتسرد عبر سطوره سيرة الأمكنة والأزمنة وتداخلهما مع الظروف الاجتماعية والسياسية، وتضافُر كل ذلك ليسهم في صقل شخصيتك الإنسانية والأدبية؛ تقول في مفتتح الكتاب "هنا في هذا الكتاب تجربة في الحياة أدوّنها لا للتفاخر أو المباهاة، ولا لادّعاء بطولات أو للوقوع في مبالغات، بل للردّ على من ينفون وجودنا وينكرون علينا حقّنا في وطننا..". كيف تكون الكتابة بعامّة، وكتابة سيرة أديب فلسطيني بخاصّة، شكلاً من أشكال المقاومة ضد سياسات النفي والطمس الاستعمارية؟

المسألة لها علاقة بالواقع الذي يعيشه شعبنا منذ مئة عام وأكثر؛ أي منذ بدايات الهجرة الصهيونية إلى فلسطين، والادعاء بأن ثمة شعبًا عاد إلى بلاده بعد نفي دام ألفي عام، وعليه تحت هذا الزعم أن يمارس حياته على أنقاض أصحاب البلاد الحقيقيين. ولو كان هذا الزعم صحيحًا لكان من حق كل الشعوب التي مرت على فلسطين أثناء تاريخها الطويل أن تدعي حقًا لها فيها، وتلك حجة باطلة لا تستقيم مع منطق الحياة ومنطق التاريخ والجغرافيا سواء بسواء، ثم كيف يمكن تسويغ هذه الحجة المستندة إلى الخرافة والأساطير واختراع تواريخ مزورة حينًا، وإلى قوة السلاح الغاشمة حينًا آخر لطرد شعب متجذّر في أرضه منذ آلاف السنين حتى الآن، وله فيها تاريخ ممتد متصل وله إنجازات ماثلة على الأرض وذكريات.

| "منطق المحو والإقصاء هذا هو الذي حتم عليّ الحرص على تدوين كل مظهر من مظاهر حياتي اليومية وحياة أبناء شعبي الفلسطينيين؛ رجالًا ونساء، باعتبار ذلك تأكيدًا على وجودنا في بلادنا وتجذرنا فيها" |

منطق المحو والإقصاء هذا هو الذي حتم عليّ الحرص على تدوين كل مظهر من مظاهر حياتي اليومية وحياة أبناء شعبي الفلسطينيين؛ رجالًا ونساء، باعتبار ذلك تأكيدًا على وجودنا في بلادنا وتجذرنا فيها، وارتباطنا التاريخي والمصيري بكل ما فيها من تفاصيل في الماضي وفي الحاضر من دون أي انقطاع.

ولذلك كان هذا الجزء الأول من السيرة، وكذلك الجزء الثاني الذي صدر حديثًا بعنوان "تلك الأزمنة"، سجلًا لحياتي وحياة أسرتي وحفيداتي وأحفادي وبعض رجالات السياسة والأدب الذين ربطتني بهم علاقات وطيدة، وقد استعنت ببعض تقنيات السرد الروائي أثناء كتابة هذه السيرة التي أنجزتها بعد جهود غير قليلة.

(*)تحضر القدس في العديد من كتبك، كما في مجموعتك القصصية "القدس وحدها هناك"، حيث يبدو وكأن محمود شقير يحاول أن يروي سيرة المدينة التي تتنفس القلق والصراع اليومي على الحياة والوجود، والذي يخوضه الشعب الفلسطيني مقابل سياسات الاحتلال وأدواته من جنود ومستوطنين وحواجز ونقاط عسكرية. تتجلّى المدينة في هذا الكتاب، بأزقّتها ومقدّساتها وتفاصيل يومياتها الإنسانية والاجتماعية، بأطفالها ونسوتها وفتيانها وفتياتها ورجالها، وكأن القدس تتمظهر صورة وصوتًا ـ تنبض حيّة ـ من بين سطور الكتاب. ما الذي أردت إيصاله، أدبيًّا وفلسطينيًا، من تلك المجموعة؟

من المفارقات اللافتة أن أدباء ونقادًا معروفين تعاملوا مع هذا الكتاب على أنه رواية مكرسة لوصف القدس بماضيها وحاضرها. وبالفعل؛ ففي هذا الكتاب كنت معنيًا بتقديم القدس على أنها مدينة عريقة لا تشبهها أي مدينة على هذا الكوكب الأرضي، وليس بالإمكان السيطرة عليها وإخضاعها مهما بلغت القوة المحتلة الغاشمة من جبروت ومن ادعاءات مزورة زائفة، وهي المدينة التي دمرها الغزاة سبع عشرة مرة إبان تاريخها الطويل، وكانت في كل مرة تنهض من غبار الهزيمة مثل نهوض العنقاء من تحت الرماد، وتعيد بناء ذاتها لتواصل الحياة برغم أنف الغزاة. استحضرتُ في الكتاب حيوات سابقة من فترات تاريخية عاشتها المدينة، وجعلت المحتل الصهيوني غير قادر على تدجينها وتطويعها لمشروع الأسرلة والتهويد؛ ما دفعه إلى الانتحار أمام عظمة المدينة وعراقتها وشموخها، وفي ذلك إشارة رمزية إلى مستقبل هذا المشروع الصهيوني المكرس للاندحار.

في هذا الكتاب؛ "القدس وحدها هناك"، اخترت القصة القصيرة جدًّا أسلوبًا في التعبير عن المدينة، وجعلت القصص متصلة بعضها ببعض، منفصلة في الوقت ذاته بعضها عن بعض، بحيث بالإمكان قراءة كل قصة على حدة، وقراءتها بحيث تكمل القصة ما بعدها، وبحيث يكون المتلقي في نهاية الكتاب أمام شخوص يظهرون بشكل متتابع، وأمام نص شامل متكامل كما لو أنه رواية، أو هي رواية مكتملة الصفات على رأي أبرز النقاد.

| "استحضرتُ في كتاب "القدس وحدها هناك" حيوات سابقة من فترات تاريخية عاشتها المدينة، وجعلت المحتل الصهيوني غير قادر على تدجينها وتطويعها لمشروع الأسرلة والتهويد؛ ما دفعه إلى الانتحار أمام عظمة المدينة وعراقتها وشموخها، وفي ذلك إشارة رمزية إلى مستقبل هذا المشروع الصهيوني المكرس للاندحار" |

علاوة على هذين الكتابين اللذين وردا في سؤالك، ثمة كتاب ثالث من الطراز ذاته هو "فدوى طوقان...الرحلة الأبهى"، وهو مكرس مثلهما للفتيات والفتيان. ويطيب لي في هذا الصدد التذكير بأن دار طباق للنشر والتوزيع التي نشرت كتاب "بيت من ألوان" رغبت في تجنيسه على أنه رواية؛ بالنظر إلى ما فيه من استفادة من تقنيات السرد الروائي، ولغايات تتعلق بالتوزيع وبترويج الكتاب، فيما كنتُ راغبًا في وصفه على أنه سردية أدبية أو سيرة، ومع ذلك فثمة مَنْ وصف الكتب الثلاثة المذكورة هنا على أنها روايات؛ لما اشتملت عليه من سرد ومن جراء الانحياز إلى بعض تقنيات الكتابة الروائية.

وبالنسبة لسؤالك فإنني لا أتوقع أن أواصل الكتابة في هذا المسار، إذ إن فيه مخاطرة بسبب أن هؤلاء الأعلام البارزين لديهم تغطيات شاملة لتفاصيل حياتهم الجديرة بالتغطية، ولأن إنجازاتهم الأدبية والفنية ماثلة تحت الضوء على نحو لا يترك أي إضافة لمستزيد، وأظن أنني نجوت من خطر الوقوع في التكرار حين كتبت عن فدوى، وذلك بالعودة إلى علاقتي الشخصية معها حين كنت ألتقيها وأتشاور معها حول نص السيناريو والحوار الذي كتبته عن أخيها إبراهيم. وأظن أنني نجوت كذلك من المأزق حين كتبت عن إسماعيل وتمام بتلك الاستطرادات التي تناسلت من الحديث عن حذاء إسماعيل ذي اللونين المختلفين في زمن الفقر واللجوء، ونجوت حين كتبت عن غسان بالعودة إلى معرفتي الشخصية به ولو على نحو خاطف، وحين استفدتُ من الطفل الذي في داخلي لإدارة حوار بيني وبينه عن حياة غسان وعن إبداعاته القصصية والروائية وعن مقالاته الساخرة ولوحاته الفنية.

ولذلك؛ أظن أنني استنفدت ما لديّ من حيل فنية للشروع في عمل آخر للفتيات والفتيان له علاقة بشخصية أدبية أو فنية أو فكرية من بين رموز الإبداع الفلسطيني، وسأكتفي في هذا الصدد بما أنجزت.

نقد الظواهر السلبية

(*) القارئ لمحمود شقير يستطيع أن يدرك أنه يحاول ليس فقط الاهتمام بالجانب السياسي للمكان من حيث صياغة سرديّة للواقع الفلسطيني تحت الاحتلال، بل يمكن القول إنه يحاول أيضًا، عبر أعماله الأدبية، نَصْبَ مرآة نقديّة أمام المجتمع؛ يبدو ذلك جليًا في روايتك "مديح لنساء العائلة"، التي رُشّحت للقائمة القصيرة في الجائرة العالمية للرواية العربية (البوكر). تتخذ الرواية سيرة عائلة بدوية موضوعًا للسرد ونموذجًا لنقاش التحولات التي طرأت على العائلة الفلسطينية والعربية بعامّة، والظروف التي أدّت إلى شتات العائلة ونشوء النزعة الفردية في المجتمع، ارتباطًا بظروف التهجير القسري وواقع الاحتلال، إضافة إلى قضايا ظلم المرأة. إذًا، نحن أمام أديب يؤمن بضرورة التحرر الداخلي، عبر خلقِ أرضيةِ أمانٍ قوامها العدل والمساواة واحترام الحقوق في المجتمع، ليكون قادرًا على التحرر السياسي.

شكرًا لك، فهذا توصيف صحيح ودقيق؛ لأنني أنظر للأدب بصفته حاملًا للمعرفة مروجًا لها بوسائله الخاصة، وبصفته أداة من أدوات التغيير نحو الأرقى والأفضل، ولذلك يصبح نقد الظواهر السلبية المعيقة للتطور واجبًا أساسيًّا ووظيفة أكيدة من وظائف الأدب.

غيرَ أنني لا أبالغ في إعطاء الأدب دورًا أكبر من دوره في قضايا الثورة والتقدم الاجتماعي والتغيير. فهو؛ أي الأدب، يسهم في صقل الوجدان وفي تطوير الوعي وفي تسليط الضوء على السلبيات وإبراز الإيجابيات وفقًا لشروطه واحترامًا لطبيعته التي ترفض المباشرة الفجة والدعاية السياسية والتبشير، وهو يمارس دوره ببطء وتمهل وعدم استعجال، وهذا يكفي ولا سبيل إلى النظر إلى ما سواه.

ولذلك، فإنني لم أكتفِ ولا أكتفي فيما كتبت وفيما سأكتب لاحقًا بنقد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، وبتعرية هذه الممارسات وفضحها، بل إنني في الوقت ذاته وربما بالمقدار ذاته أسعى إلى فضح مظاهر تخلفنا، وإلى تعرية الممارسات السلبية التي ما زالت تنخر في قلب مجتمعنا، وأسعى إلى الترويج لأفكار التقدم والعدالة والمساواة بين المرأة والرجل، وإلى فضح المجتمع الذكوري الذي ما زال سائدًا بين ظهرانينا، ويتسبب في كثير من المعضلات للناس وخصوصًا للنساء في بلادنا.

| "لم أكتفِ ولا أكتفي فيما كتبت وفيما سأكتب لاحقًا بنقد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، وبتعرية هذه الممارسات وفضحها، بل إنني في الوقت ذاته وربما بالمقدار ذاته أسعى إلى فضح مظاهر تخلفنا، وإلى تعرية الممارسات السلبية التي ما زالت تنخر في قلب مجتمعنا" |

جاءت هذه التجربة في النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين وامتدت حتى نهاية النصف الأول من الثمانينيات، وآنذاك كان للمسلسلات التلفزيونية رواج كبير.

وفي تلك الفترة كان التقليد السائد أن يغطي المسلسل دورة برنامجية مدتها ثلاثة أشهر، بحيث تبث حلقة واحدة منه في الأسبوع، وكان المطلوب ثلاث عشرة حلقة لتغطية هذه الدورة، ولذلك كتبت مسلسل الكواكبي في ثلاث عشرة حلقة، وقد أخرجه الفنان صلاح أبو هنود، وشارك فيه عدد بارز من الممثلين الأردنيين والعرب؛ نبيل المشيني الذي أدى باقتدار دور الشيخ المناوئ للاستبداد عبد الرحمن الكواكبي، والممثلة السورية سلمى المصري، وداود جلاجل وحسن إبراهيم وغسان المشيني وعلي عبد القادر وشفيقة الطل وآخرون.

بعد هذا المسلسل الذي لاقى نجاحًا وبثته محطات تلفزيون عربية عدة، اتفق معي المخرج صلاح أبو هنود على إعادة كتابة سيناريو وحوار كتبه الممثل الفنان محمد العبادي عن القضية الفلسطينية. أعدت كتابة المسلسل، وأقصد هنا "حدث في المعمورة" الذي أخرجه صلاح أبو هنود وشارك فيه: زهير النوباني، وعبير عيسى، وعادل عفانة ومحمد العبادي وأديب الحافظ وآخرون، وكتب له الشاعر محمد القيسي مقطوعات شعرية تم تلحينها وغناؤها، بحيث أضفت على المسلسل أجواء مناسبة.

وقد حظي المسلسل بشعبية واسعة وبنسبة مشاهدة عالية، في حين لم يتحمس له بعض النقاد على اعتبار أنه ما فيه من ترميز يفتقر إلى العمق المطلوب لمعالجة المأساة الفلسطينية، وحين شاهدت المسلسل بعد سنوات من إنجازه على إحدى الشاشات العربية لم أتحمس له أنا أيضًا، وقبل سنتين شاهدت ست حلقات منه على اليوتيوب، فوجدتها مقنعة ببساطتها وعفوية الأداء فيها وحميمية الأجواء التي صورت القرية الفلسطينية المعرضة للانتهاك. وقد عجبت من تقلب الذائقة وخضوعها لتأثيرات شتى تتحكم في أحكامها في زمان معين وظروف معينة.

بعد هذين المسلسلين كتبت السيناريو والحوار لأربع مسلسلات أخرى هي: "الزيارة" الذي أخرجه عبد الوهاب الهندي، ولم أتحمس لهذا المسلسل الذي ألوم نفسي على التسرّع في كتابته، و "إبراهيم طوقان" و "دروب لا تلتقي" اللذان أخرجهما موفق رفيق الصلاح، وما زلت حتى اليوم أعتد بهذين المسلسلين وبمستواهما الفني.

أما المسلسل الذي كتبت له السيناريو والحوار ولم يرَ النور فهو: "بيوت في الريح" عن نكبة الفلسطينيين عام 1948، كتبته بتكليف من الدائرة الثقافية لمنظمة التحرير الفلسطينية حين كان صديقي القاص والروائي والناقد فاروق وادي يعمل فيها وبترتيب منه، وكان ذلك في النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين، وآنذاك لم تعد الغالبية العظمى من تلفزيونات الأنظمة العربية وإلى الآن ترحب بأي عمل فني له علاقة بالقضية الفلسطينية، وهكذا ظل هذا النص حبيس الأدراج حتى اليوم.

في سنوات لاحقة عدت إلى الانهماك في كتابة القصص والروايات، ولم أعد متحمسًا لكتابة المسلسلات للتلفزيون، وذلك بسبب التعقيدات المرافقة لهذه العملية وبسبب ضعف الإنتاج التلفزيوني الخاص بالمسلسلات في فلسطين.

أعلق آمالًا كبيرة على

الأدب المُكرّس للأطفال

(*) أخيرًا، وانتقالًا من مضمون الكتابة إلى تقنياتها المتعلّقة بجمهورها، إذ كتبتَ الكثير من القصص والروايات للأطفال، وللفتيات والفتيان؛ كيف تختلف تقنيات السرد باختلاف جمهور القرّاء بين أطفال وفتية وكبار؟ كما لا شك في أن أدب الأطفال والفتيان والفتيات ما زال ليس على القدر المطلوب، كمًّا ونوعًا، في فلسطين بخاصّة وفي العالم العربي بعامّة، ما هي توصياتك في هذا السياق؟

أنا أعلق آمالًا كبيرة على الأدب المكرس للأطفال وللفتيات والفتيان بالنظر إلى أن الأطفال هم عدتنا نحو المستقبل، فإن لم نعدَّ هؤلاء الأطفال على نحو صحيح، فلن نرتقي ولن نتقدم وسنظل نرسف في أغلال التخلف، ولذلك فإن تعزيز حضور أدب الأطفال في البيت وفي المدرسة وفي المجتمع يغدو أمرًا ضروريًّا مثل ضرورة الخبز والماء والهواء للإنسان، وإن لم نعد النظر في المناهج المدرسية لتطويرها على نحو يتلاءم مع متطلبات الحياة المعاصرة ومع احتياجات المجتمع، ومع آخر ما وصلت إليه الحضارة الإنسانية اليوم من إنجازات، فلن نحصد سوى الخيبة والإخفاق ومزيدًا من المعاناة.

في السنوات الثلاثين الماضية جرى تطور ملموس على أدب الأطفال في فلسطين وفي بعض بلدان الوطن العربي، غير أن هذا التطور ما زال بحاجة إلى مزيد من العناية والاهتمام إذا ما قورن أدبنا المكرس للأطفال بالمستوى الذي وصل إليه أدب الأطفال في بلدان العالم وخصوصًا في بلد مثل السويد.

أدّعي أنني أكتب بأسلوب يوصف بأنه السهل الممتنع، وأنا أعي أن التوجّه للأطفال يختلف عن التوجّه للكبار، والكتابة إلى كل جيل وإلى كل فئة عمرية تتطلب معرفة بمقدار الحصيلة اللغوية لكل جيل، وبطبيعة الذائقة الجمالية ومدى الاستيعاب لكل فئة عمرية، وهذا يعني أن الكتابة للأطفال وللفتيات والفتيان ليست سهلة على الإطلاق، بل هي محتاجة إلى خبرة ومعرفة ودراية بنفسيات الأطفال، وبما يثير خيالهم ويمنحهم متعة التلقي ويضاعف من وعيهم ومن صقل وجدانهم وإحداث الأثر المطلوب فيهم.

في كتبي المكرسة للأطفال وللفتيات والفتيان، سواء أكانت قصصًا أم روايات أم نصوصًا مسرحية، يهمني إلى جانب تقديم المعرفة الضرورية لتنمية وعي الطفل أن أوفر متعة التلقي لهذا الطفل، فألجأ إلى شيء من الفكاهة التي تعزز المتعة وتجعل النص خفيف الظل مشجعًا على القراءة، وفي هذه الكتب أحرص على الذهاب بعنصر الخيال إلى أقصى حد ممكن، لأنه ضروري للطفل ولا غنى له عنه، وهو الذي يضفي على القصة أو الرواية أو النص المسرحي قيمة لا يمكن تجاهلها أو التقليل من شأنها.

وأظنُّ أن الكتب المكرسة للكبار لا تناسب جيل الطفولة في غالبيتها العظمى؛ بالنظر إلى لغة تلك الكتب وطبيعة الموضوعات التي يجري تقديمها للقارئ، وأظنُّ أيضًا أن بعض الكتب المكرّسة للأطفال قد تكون مناسبة لهم وللكبار في آن واحد، وأزعم أن ما أكتبه للفتيات والفتيان قد يجد فيه الكبار متعة كما لو أنه مكرّس لهم، تُعزّز ذلك لديّ جملةٌ ذكرها الأديب الإيطالي إيتالو كالفينو حين قال إنه يكتب للأطفال من سن أربع سنوات إلى سن أربع وستين سنة.