عندما قالت السينما «لا» لقتل الضحايا وإشعال الحروب

, 2022

«سينماتوغراف» ـ لمياء رأفت

لا بد أن أيا من عشاق السينما قد شاهد بالتأكيد فيلما حربيا واحدا على الأقل، فالأفلام الحربية تعد من أشهر الأنواع السينمائية العالمية، إذ إن البشرية التي اعتادت كل بضع سنوات إشعال الحروب وقتل الضحايا، تحب في الوقت ذاته تمجيد هذه المآسي بإضفاء صفة البطولة والشجاعة على وقودها من جنود وضباط.

بجانب هذه الأفلام الحربية، نجد نوعًا آخر مضادًا له بالكامل، يظهر باستحياء من حيث الكم، ولكن يبرز بقوة من حيث الكيف، وهي الأفلام المناهضة للحروب أو “Anti-War” التي سنجد نسبة كبيرة منها أخرجها بعض من أهم صناع الأفلام، الذين روعتهم الحروب فانعكست في أعمالهم.

وفي ظل حرب جديدة بدأت منذ أيام قليلة عندما شنت القوات الروسية هجوما عسكريا على أوكرانيا، نستدعي بعض الأفلام المناهضة للحروب كمرآة نحتاجها الآن لنتذكر أي آثام ارتكبها الزعماء وتحمل عبئها الشعوب من ملح الأرض.

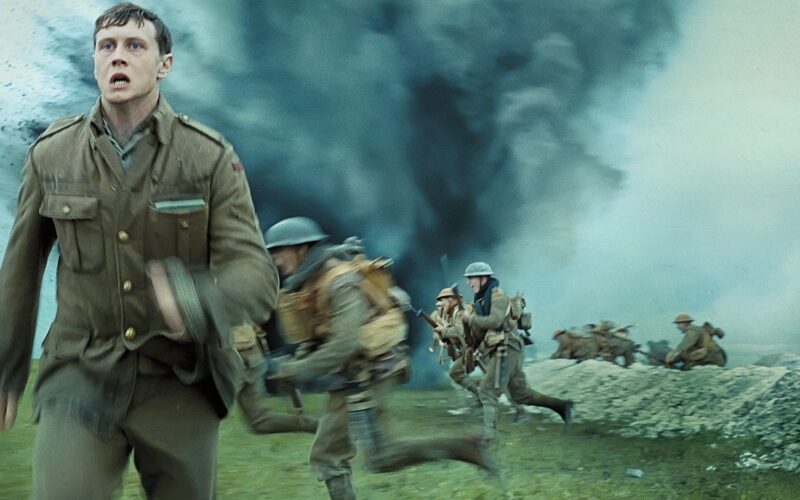

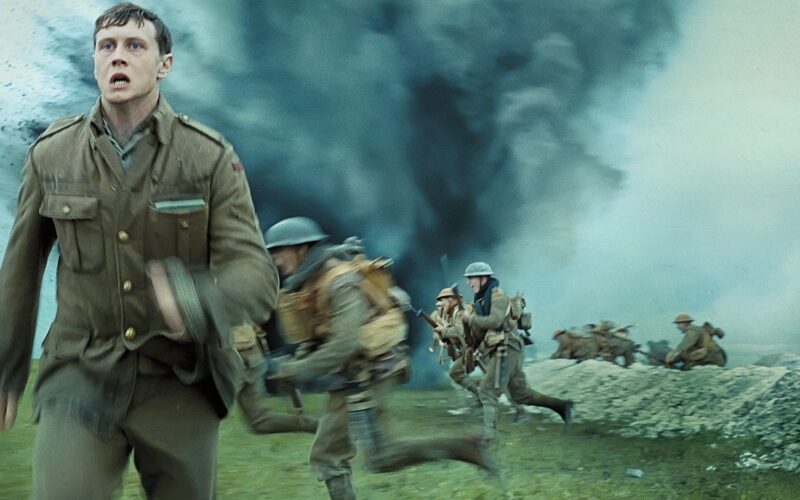

في عام 2019، عند عرض فيلم المخرج سام ميندز بعنوان “1917” ظهرت حقيقة أن نسبة الأفلام المصنوعة حول الحرب العالمية الأولى لا تتساوى بأي حال مع تلك الخاصة بالحرب العالمية الثانية التي اعتبرها صناع الأفلام دائمًا أكثر إثارة ودرامية بزعمائها الكبار، وآثارها التي لا تزال باقية، على الرغم من مرور أكثر من 70 عامًا على انتهائها، والخاتمة الدامية بسقوط القنبلة الذرية على اليابان لتسدل الستار على الحرب بالطريقة القديمة، وتشرع الأبواب للحرب النووية الخطر الجديد الذي كبل أيدي البشر كل هذه الفترة خوفًا من قنبلة مماثلة هنا أو هناك تسبب حربًا عالمية ثالثة قد تقضي على البشرية هذه المرة.

الحرب العالمية الأولى بالتأكيد هي حرب قاسية للغاية، لكن تمحورت بشكل أساسي حول جنود يقبعون في الخنادق على أمل النجاة من الرصاص المستمر، أو ينتظرون الموت مدفونين في تلك القبور المفتوحة التي حفروها بأيديهم.

ولكن في تلك الفترة الفاصلة بين الحربين العالمية الأولى والثانية، ظهرت رواية تحت اسم “كل شيء هادئ على الجبهة الغربية” (All Quiet on the Western Front)، وهي رواية مناهضة للحرب، منشورة عام 1929 عندما توقفت ألمانيا عن تحسس جراحها، وبدأ الحزب النازي في جمع حشوده قبل أن يتزعمه هتلر، وقد بدأت إرهاصات الحرب العالمية الثانية تلوح في الأفق.

كانت هذه الرواية صرخة تحذير تذكر القراء بالهول القادم الذي مروا بمثله منذ سنوات معدودة، وسريعًا ما تحولت إلى فيلم سينمائي عام 1930، أصبح واحدا من أوائل الأفلام الكبيرة المناهضة للحروب، وحقق نجاحا تجاريا ونقديا كبيرا في الولايات المتحدة.

ومع ذلك وبسبب موضوع الفيلم ورسائله المناهضة للحرب والمعادية لألمانيا النازية التي تستعد لحرب أخرى، عارض أدولف هتلر والحزب النازي الفيلم، وخلال العرض الألماني الأول له في برلين قام أعضاء الحزب النازي تحت قيادة جوزيف جوبلز بمقاطعة المشاهدة بتفجير قنابل كريهة الرائحة وإطلاق الفئران في دور العرض، ومهاجمة أي مشاهد يعارض هذه التصرفات واتهامه بأنه يهودي، وإغلاق أجهزة العرض، وكانت هذه الحملة النازية ناجحة، وحظرت السلطات الفيلم بعد أسبوع تقريبًا.

لكن هذا الحظر زاد من أهمية الفيلم، وأظهره بوصفه وثيقة تبرز حقيقة ما تحضره ألمانيا النازية للعالم في الخفاء، وأصبح “كل شيء هادئ على الجبهة الغربية” أهم أفلام العام عندما فاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم وأفضل مخرج التي حصل عليها مخرجه لويس مايلستون.

لم يحتج ستانلي كوبريك إلا 13 فيلما روائيا طويلا فقط ليحتل قائمة أفضل المخرجين السينمائيين، وتترك أفلامه أثرًا في العديد من صناع الأفلام اللاحقين له، وقد تفرد بأنه قدم الأنواع السينمائية أو الأفلام النوعية (Genre Films) بشكل لا يضاهى، فأصبحت أعماله القليلة هذه دليلا للمخرجين من بعده.

ولكن بنظرة مدققة أكثر على هذه المسيرة السينمائية، نجد أن أكثر ثيماته تكرارًا هي الأفلام المناهضة للحروب، وقد كانت بدايته السينمائية عام 1953 بفيلم “الخوف والرغبة” (Fear and Desire) الذي لم يحدد فيه الزمان أو المكان لأحداثه، فهو أمر لا يهم بالنسبة لأبطاله، وهم مجموعة من الجنود في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، لا يعلمون السبب وراءها ولا كيف ستنتهي بهم، ويدخلون في معركة مع جماعة من الجيش المضاد.

لم يحدد المخرج كذلك جنسية أي من الجيشين، أو أي حرب هذه، فهذا لا يهم، لأن النتيجة في النهاية واحدة، هؤلاء رجال يقتلون بعضهم بعضا دون أن يحملوا أي دافع شخصي وراء ذلك، هم فقط بيادق في لعبة شطرنج عملاقة تحركها أيدي شريرة، وأمعن ستانلي كوبريك في تصوير ذلك باستخدام الممثلين أنفسهم لتقديم أدوار الجنود في الاتجاهين المتضادين، ففي النهاية الوجوه حتى لا تهم.

عاد كوبريك مرة أخرى للأفلام المناهضة للحرب عام 1957 بفيلم “دروب المجد” (Paths of Glory) هذه المرة من بطولة النجم الكبير كيرك دوغلاس، وتدور الأحداث خلال الحرب العالمية الأولى حول الهجوم الانتحاري الذي أجُبر الجنود الفرنسيون على شنه، في مناورة سياسية للقائد الخاص بهم، وعندما فشلوا في الخروج من الخندق نتيجة للنيران المستمرة للعدو الألماني، تم اتهامهم بالخيانة واختيار 3 منهم لمحاكمتهم بشكل علني قبل إعدامهم.

تناول الفيلم تفاصيل هذه المحاكمة الصورية وأكباش الفداء الذين تم اختيارهم لأسباب عشوائية تمامًا، والذين في الحقيقية لا يختلفون عن باقي الجنود الذين سيلاقون حتفهم بالتأكيد في هجوم آخر لا يمثل سوى خطوة في دروب مجد القادة المفروشة بدماء الشباب الطاهرة.

وقبل ختام مسيرته السينمائية وفي فيلمه قبل الأخير، انتقد ستانلي كوبريك الحرب الفيتنامية في فيلمه “فول ميتال جاكيت” (Full Metal Jacket)، الذي تناول في نصفه الأول التدريبات القاسية والمعاملة غير الإنسانية التي تسود المعسكرات الخاصة بالجنود الجدد في الولايات المتحدة، احتوى الفيلم على العديد من المشاهد الأيقونية في هذا النوع من الأفلام، سواء في النصف الأول أو الثاني الذي دارت أحداثه خلال الحرب نفسها.

في الختام، صرح المخرج والناقد والمنظر السينمائي فرنسوا تروفو يومًا بأنه “لا توجد أفلام مناهضة للحروب”، وتم تفسير العبارة بأنه حتى هذه الأفلام تظهر بطولات الجنود في أحلك الظروف بشكل نبيل، لكن يمكن كذلك تطبيق هذا المنطق على الأفلام الحربية العادية، التي حتى في ظل تعظيمها للمنجزات العسكرية والحربية تقدم رسالة معادية لخطابها المعلن نفسه، فأمام كل جندي يتم إبراز شجاعته هناك عشرات في الفيلم ذاته قتلوا بلا سبب، وبالتالي كما لا توجد أفلام مناهضة للحروب، فلا يوجد أفلام حربية ليست مناهضة للحروب.

, 2022

«سينماتوغراف» ـ لمياء رأفت

لا بد أن أيا من عشاق السينما قد شاهد بالتأكيد فيلما حربيا واحدا على الأقل، فالأفلام الحربية تعد من أشهر الأنواع السينمائية العالمية، إذ إن البشرية التي اعتادت كل بضع سنوات إشعال الحروب وقتل الضحايا، تحب في الوقت ذاته تمجيد هذه المآسي بإضفاء صفة البطولة والشجاعة على وقودها من جنود وضباط.

بجانب هذه الأفلام الحربية، نجد نوعًا آخر مضادًا له بالكامل، يظهر باستحياء من حيث الكم، ولكن يبرز بقوة من حيث الكيف، وهي الأفلام المناهضة للحروب أو “Anti-War” التي سنجد نسبة كبيرة منها أخرجها بعض من أهم صناع الأفلام، الذين روعتهم الحروب فانعكست في أعمالهم.

وفي ظل حرب جديدة بدأت منذ أيام قليلة عندما شنت القوات الروسية هجوما عسكريا على أوكرانيا، نستدعي بعض الأفلام المناهضة للحروب كمرآة نحتاجها الآن لنتذكر أي آثام ارتكبها الزعماء وتحمل عبئها الشعوب من ملح الأرض.

في عام 2019، عند عرض فيلم المخرج سام ميندز بعنوان “1917” ظهرت حقيقة أن نسبة الأفلام المصنوعة حول الحرب العالمية الأولى لا تتساوى بأي حال مع تلك الخاصة بالحرب العالمية الثانية التي اعتبرها صناع الأفلام دائمًا أكثر إثارة ودرامية بزعمائها الكبار، وآثارها التي لا تزال باقية، على الرغم من مرور أكثر من 70 عامًا على انتهائها، والخاتمة الدامية بسقوط القنبلة الذرية على اليابان لتسدل الستار على الحرب بالطريقة القديمة، وتشرع الأبواب للحرب النووية الخطر الجديد الذي كبل أيدي البشر كل هذه الفترة خوفًا من قنبلة مماثلة هنا أو هناك تسبب حربًا عالمية ثالثة قد تقضي على البشرية هذه المرة.

الحرب العالمية الأولى بالتأكيد هي حرب قاسية للغاية، لكن تمحورت بشكل أساسي حول جنود يقبعون في الخنادق على أمل النجاة من الرصاص المستمر، أو ينتظرون الموت مدفونين في تلك القبور المفتوحة التي حفروها بأيديهم.

ولكن في تلك الفترة الفاصلة بين الحربين العالمية الأولى والثانية، ظهرت رواية تحت اسم “كل شيء هادئ على الجبهة الغربية” (All Quiet on the Western Front)، وهي رواية مناهضة للحرب، منشورة عام 1929 عندما توقفت ألمانيا عن تحسس جراحها، وبدأ الحزب النازي في جمع حشوده قبل أن يتزعمه هتلر، وقد بدأت إرهاصات الحرب العالمية الثانية تلوح في الأفق.

كانت هذه الرواية صرخة تحذير تذكر القراء بالهول القادم الذي مروا بمثله منذ سنوات معدودة، وسريعًا ما تحولت إلى فيلم سينمائي عام 1930، أصبح واحدا من أوائل الأفلام الكبيرة المناهضة للحروب، وحقق نجاحا تجاريا ونقديا كبيرا في الولايات المتحدة.

ومع ذلك وبسبب موضوع الفيلم ورسائله المناهضة للحرب والمعادية لألمانيا النازية التي تستعد لحرب أخرى، عارض أدولف هتلر والحزب النازي الفيلم، وخلال العرض الألماني الأول له في برلين قام أعضاء الحزب النازي تحت قيادة جوزيف جوبلز بمقاطعة المشاهدة بتفجير قنابل كريهة الرائحة وإطلاق الفئران في دور العرض، ومهاجمة أي مشاهد يعارض هذه التصرفات واتهامه بأنه يهودي، وإغلاق أجهزة العرض، وكانت هذه الحملة النازية ناجحة، وحظرت السلطات الفيلم بعد أسبوع تقريبًا.

لكن هذا الحظر زاد من أهمية الفيلم، وأظهره بوصفه وثيقة تبرز حقيقة ما تحضره ألمانيا النازية للعالم في الخفاء، وأصبح “كل شيء هادئ على الجبهة الغربية” أهم أفلام العام عندما فاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم وأفضل مخرج التي حصل عليها مخرجه لويس مايلستون.

لم يحتج ستانلي كوبريك إلا 13 فيلما روائيا طويلا فقط ليحتل قائمة أفضل المخرجين السينمائيين، وتترك أفلامه أثرًا في العديد من صناع الأفلام اللاحقين له، وقد تفرد بأنه قدم الأنواع السينمائية أو الأفلام النوعية (Genre Films) بشكل لا يضاهى، فأصبحت أعماله القليلة هذه دليلا للمخرجين من بعده.

ولكن بنظرة مدققة أكثر على هذه المسيرة السينمائية، نجد أن أكثر ثيماته تكرارًا هي الأفلام المناهضة للحروب، وقد كانت بدايته السينمائية عام 1953 بفيلم “الخوف والرغبة” (Fear and Desire) الذي لم يحدد فيه الزمان أو المكان لأحداثه، فهو أمر لا يهم بالنسبة لأبطاله، وهم مجموعة من الجنود في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، لا يعلمون السبب وراءها ولا كيف ستنتهي بهم، ويدخلون في معركة مع جماعة من الجيش المضاد.

لم يحدد المخرج كذلك جنسية أي من الجيشين، أو أي حرب هذه، فهذا لا يهم، لأن النتيجة في النهاية واحدة، هؤلاء رجال يقتلون بعضهم بعضا دون أن يحملوا أي دافع شخصي وراء ذلك، هم فقط بيادق في لعبة شطرنج عملاقة تحركها أيدي شريرة، وأمعن ستانلي كوبريك في تصوير ذلك باستخدام الممثلين أنفسهم لتقديم أدوار الجنود في الاتجاهين المتضادين، ففي النهاية الوجوه حتى لا تهم.

عاد كوبريك مرة أخرى للأفلام المناهضة للحرب عام 1957 بفيلم “دروب المجد” (Paths of Glory) هذه المرة من بطولة النجم الكبير كيرك دوغلاس، وتدور الأحداث خلال الحرب العالمية الأولى حول الهجوم الانتحاري الذي أجُبر الجنود الفرنسيون على شنه، في مناورة سياسية للقائد الخاص بهم، وعندما فشلوا في الخروج من الخندق نتيجة للنيران المستمرة للعدو الألماني، تم اتهامهم بالخيانة واختيار 3 منهم لمحاكمتهم بشكل علني قبل إعدامهم.

تناول الفيلم تفاصيل هذه المحاكمة الصورية وأكباش الفداء الذين تم اختيارهم لأسباب عشوائية تمامًا، والذين في الحقيقية لا يختلفون عن باقي الجنود الذين سيلاقون حتفهم بالتأكيد في هجوم آخر لا يمثل سوى خطوة في دروب مجد القادة المفروشة بدماء الشباب الطاهرة.

وقبل ختام مسيرته السينمائية وفي فيلمه قبل الأخير، انتقد ستانلي كوبريك الحرب الفيتنامية في فيلمه “فول ميتال جاكيت” (Full Metal Jacket)، الذي تناول في نصفه الأول التدريبات القاسية والمعاملة غير الإنسانية التي تسود المعسكرات الخاصة بالجنود الجدد في الولايات المتحدة، احتوى الفيلم على العديد من المشاهد الأيقونية في هذا النوع من الأفلام، سواء في النصف الأول أو الثاني الذي دارت أحداثه خلال الحرب نفسها.

في الختام، صرح المخرج والناقد والمنظر السينمائي فرنسوا تروفو يومًا بأنه “لا توجد أفلام مناهضة للحروب”، وتم تفسير العبارة بأنه حتى هذه الأفلام تظهر بطولات الجنود في أحلك الظروف بشكل نبيل، لكن يمكن كذلك تطبيق هذا المنطق على الأفلام الحربية العادية، التي حتى في ظل تعظيمها للمنجزات العسكرية والحربية تقدم رسالة معادية لخطابها المعلن نفسه، فأمام كل جندي يتم إبراز شجاعته هناك عشرات في الفيلم ذاته قتلوا بلا سبب، وبالتالي كما لا توجد أفلام مناهضة للحروب، فلا يوجد أفلام حربية ليست مناهضة للحروب.