استشعار عن بعد

Remote sensing - Sensation à distance

الاستشعار عن بعد

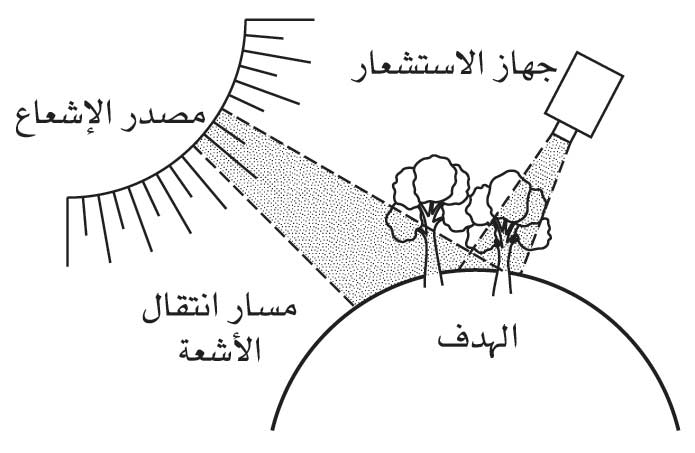

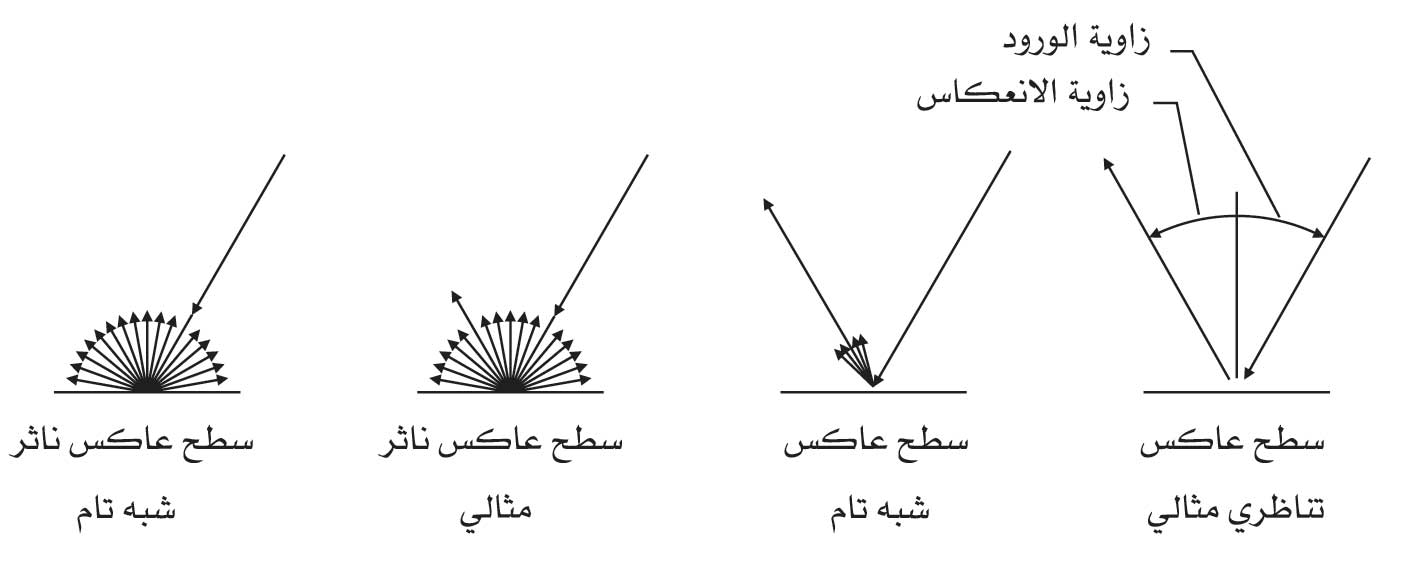

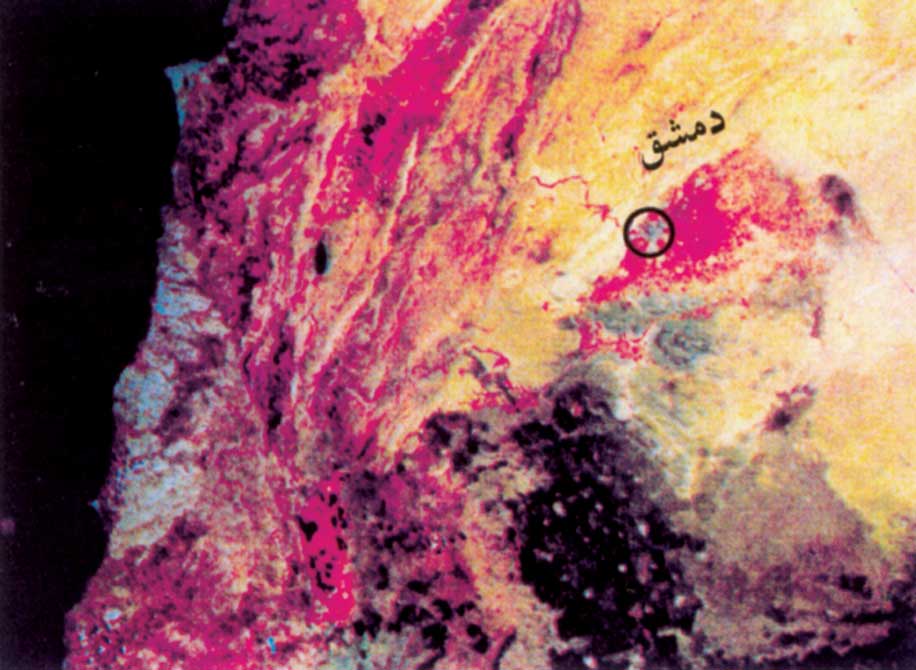

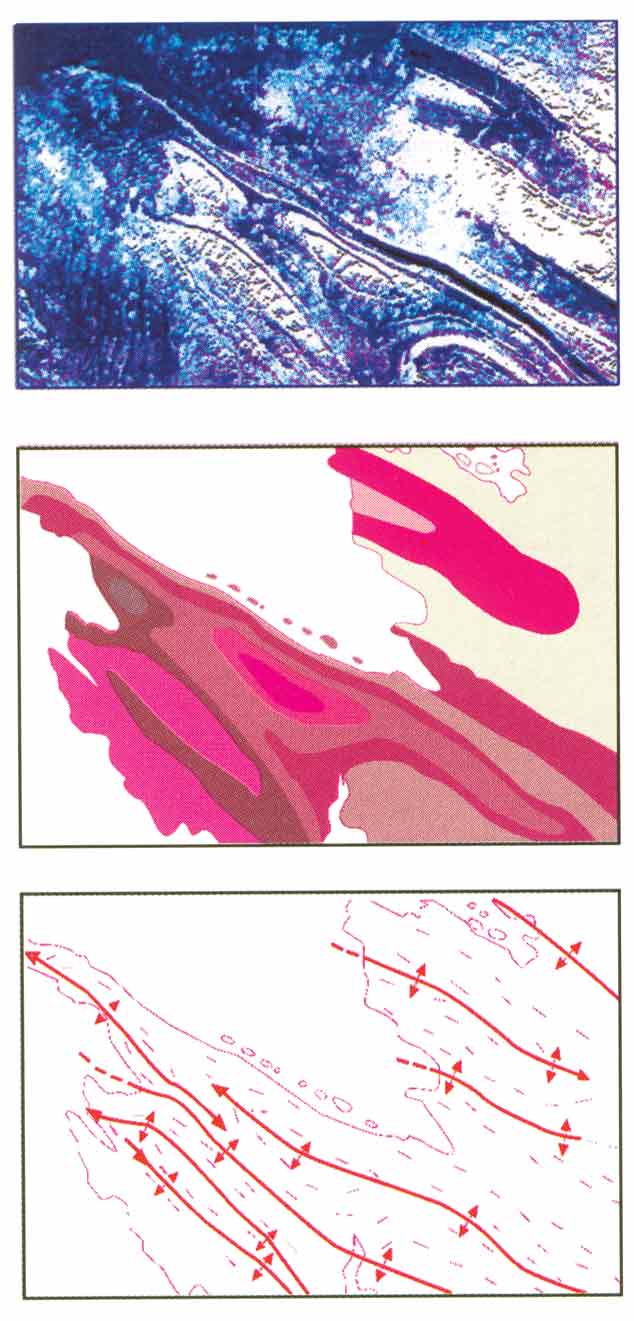

الاستشعار عن بُعد remote sensing وسيلة علمية للحصول على معلوماتٍ عن شيء أو مساحةٍ أو ظاهرةٍ ما دون التماس معها فيزيائياً. وهو يشتمل على عملياتٍ متسلسلةٍ لقراءة المعطيات التي تجمعها عن بعد مستشعرات مختلفة وتحليلها للحصول على المعلومات المطلوبة. وتختلف المعطيات التي تُجمع عن بعد باختلاف وسائل جمعها، كالتباينات في قوى الجاذبية أو في توزع الموجات الكهرمغنطيسية أو الصوتية أو الحرارية أو الضوئية. وسيتناول البحث فيما يلي المستشعرات التي تتأثر بالموجات الكهرمغنطيسية والتي توضع على الطائرات أو في المركبات الفضائية والتي تساعد على كشف المصادر الطبيعية ومراقبتها ورسم خرائطها. وتحصل هذه المستشعرات على معطيات عن الموجات الكهرمغنطيسية الصادرة عن مختلف سطوح الظواهر الأرضية أو المنعكسة عنها وتحلل هذه المعطيات للحصول على معلومات حول المصادر التي هي قيد البحث. ويبين الشكل (1) تسلسل عمليات الاستشعار عن بُعد وعناصرها. ويشتمل هذا التسلسل على مرحلتين أساسيتين هما: الحصول على المعطيات، وتحليل هذه المعطيات.

|

| (الشكل 1) استشعار الثروات الأرضية عن بعد بالموجات الكهرمغنطيسية |

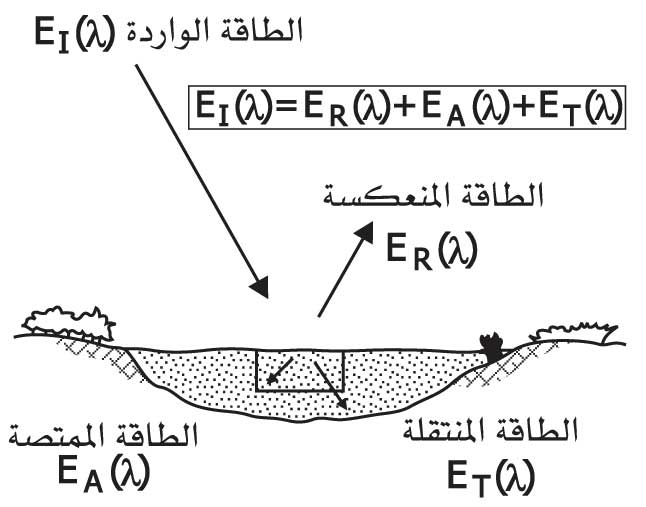

لكي تتم عملية الاستشعار عن بعد لابد من توافر أربعة عناصر فيزيائية هي (الشكل 2)

مصدر الطاقة: ليس الضوء المرئي وحده شكلاً من أشكال الطاقة الكهرمغنطيسية، فالأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية وأشعة غاما هي أشكال أخرى مألوفة لهذه الطاقة تشع طبقاً لنظرية الموجات الكهرمغنطيسية الأساسية.

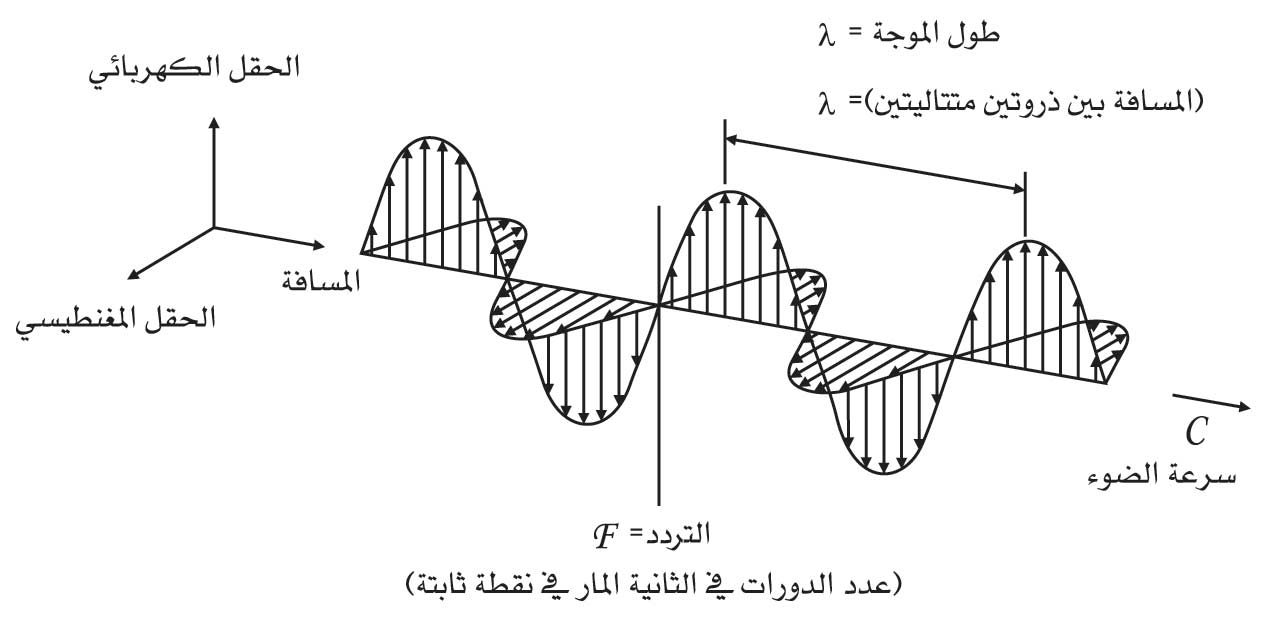

ويوضح الشكل (3) انتشار الموجة الكهرمغنطيسية ومركِّباتها جيبياً وبسرعة الضوء C. وتسمى المساحة بين ذروة الموجة والذروة التي تليها طول الموجة λ، ويسمى عدد الذرا المارة بنقطة ثابتة في الفراغ في وحدة الزمن تَردُدَ الموجة f. وعليه يكون C=λ .f حيث C سرعة الضوء وهي ثابتة في الفراغ وتساوي تقريباً 3× 810م/ثا.

|

|

| (الشكل 2) نموذج للعناصر الأساسية للاستشعار عن بعد | (الشكل 3) مسار الموجة الكهرمغنطيسية |

|

| (الشكل 4) طيف الموجات الكهرمغنطيسية |

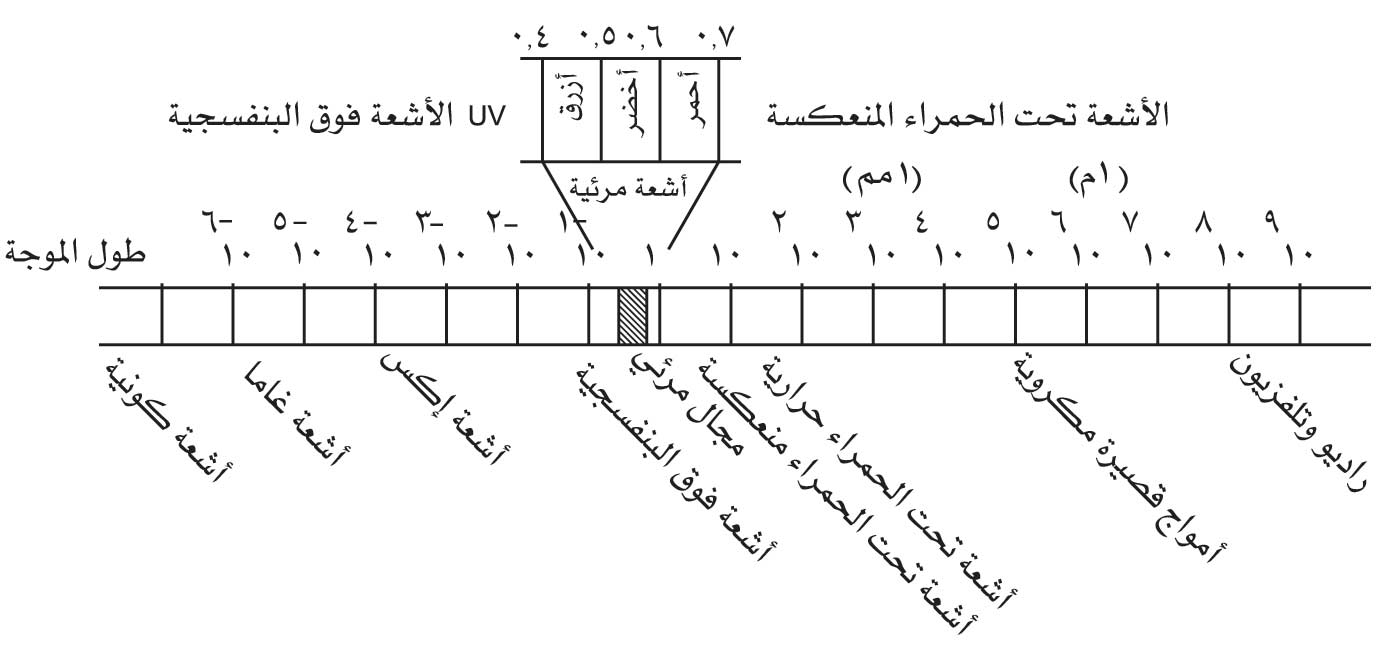

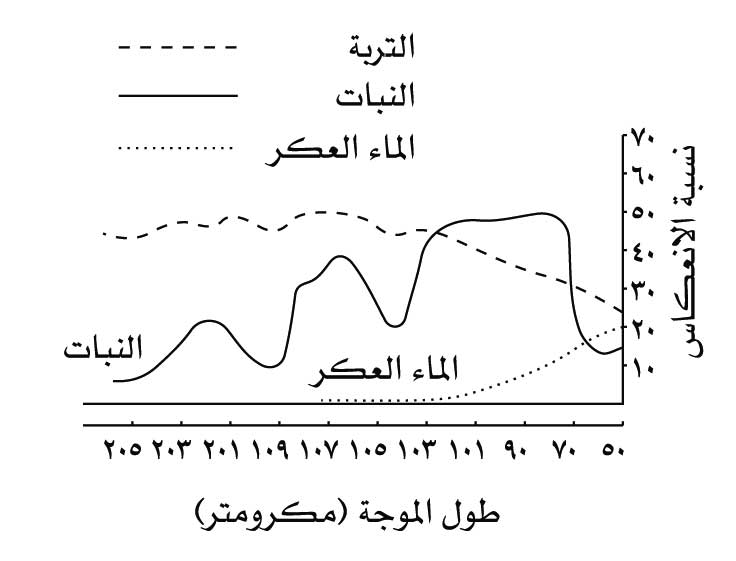

ويعمل معظم منظومات الاستشعار عن بُعد في مجال واحد أو عدة مجالات من الطيف المرئي والأشعة تحت الحمراء المنعكسة والحرارية وفي القسم المكروي من الطيف.

ويجب التفريق بين الأشعة تحت الحمراء المنعكسة والأشعة تحت الحمراء الحرارية (المنبعثة). فالأشعة تحت الحمراء الحرارية تتعلق مباشرة بإحساس المستشعرات بالحرارة في حين لا ينطبق هذا الأمر على الأشعة تحت الحمراء المنعكسة.

وتقترح نظرية الجسيم particle theory ونظرية الموجات wave theory أن الإشعاعات الكهرمغنطيسية تتألف من وحدات منفصلة تسمى الفوتونات أو الكوانتا (quanta)، وتعطى بالعلاقة التالية: E=h.f حيث E هي طاقة الكوانتوم بالجول، وh ثابت بلانك (6.636×10-34 جول.ثانية) ويستنتج من العلاقة السابقة C=λ.f أن f=c/λ وعليه يكون E=h c/λ ويرى من هذه العلاقة أن طاقة الكوانتوم تتناسب عكسياً مع طول الموجة، فكلما كانت الموجة طويلة كانت طاقاتها أصغر. ولهذا الأمر أهمية خاصة في الاستشعار عن بُعد إذ إن الإشعاعات المنبعثة انبعاثاً طبيعياً والتي أطوال موجاتها كبيرة مثل الأشعة المكروية الصادرة عن الظواهر الطبيعية الأرضية يكون استشعارها أكثر صعوبة من الاستشعار في حال الظواهر التي تنبعث منها إشعاعات أطوال موجاتها أقصر. وهذا يعني أن الإشعاعات الطويلة الموجات المنخفضة الطاقة والصادرة أو المنعكسة عن الظواهر الأرضية تتطلب أن تقوم منظومات الاستشعار بعمليات مسح كبيرة ومتكررة في أوقات مختلفة لتستطيع هذه المنظومات كشف تلك الطاقة المنخفضة.وتعد الشمس أهم مصدر للإشعاعات الكهرمغنطيسية اللازمة للاستشعارعن بعد. وإن جميع المواد عند درجة حرارة أعلى من الصفر المطلق273Cº) (zero K°) -) تصدر باستمرار إشعاعات كهرمغنطيسية، وعليه فإن الظواهر الأرضية هي مصادر إشعاعات ذات طاقات مختلفة وذات تركيبات طيفية مختلفة عن الشمس. ويبين قانون ستيفان بولتزمان التالي العلاقة بين الاستطاعة ودرجة الحرارة:

W=σT4

حيث W: الاستطاعة المنبعثة من سطح متر مربع واحد م قدرة بالواط/م2.

σ: ثابت بولتزمان =5.6697×10-8 واط: م-2×kx-4

T: درجة الحرارة المطلقة مقدرة بالكلفن ْK

ويرى من العلاقة السابقة أن الاستطاعة (ومن ثم الطاقة) المنبعثة من سطحٍ أو ظاهرةٍ تتغير مع درجة الحرارة T4، أي تزداد الطاقة ازدياداً كبيراً بارتفاع درجة الحرارة. والعلاقة السابقة هي لمصدر طاقة من سطح جسم اسود إذ إن الجسم الأسود هو مشع افتراضي يمتص كل الإشعاعات الواردة إليه ويعيد بثها كليةً.

وإن خصائص الظواهر الحقيقية تقترب من خاصية الجسم الأسود المثالية. ولهذا يقال إن الإشعاعات المنبعثة تتبع العلاقة W=σT4 وكذلك يتغير التوزع الطيفي لهذه الإشعاعات بتغير درجة الحرارة.

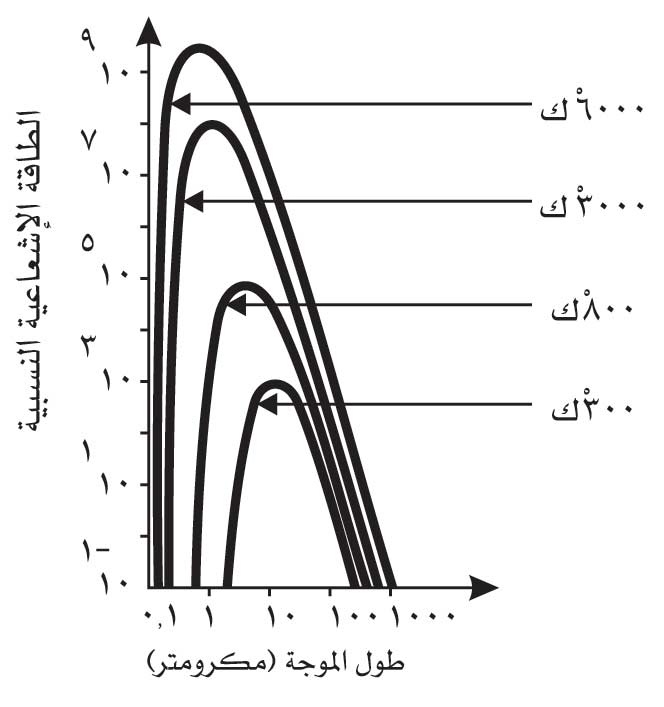

ويبين الشكل (5) منحنيات توزع الطاقة المنبعثة عن الأجسام السوداء عند درجات حرارة تراوح بين 300 و6000 كلفن، وإن وحدة الإحداثيات العمودية (محور العينات) في الشكل(5) W.m-2-μ.m-1 تعبر عن الاستطاعة المنبعثة من الجسم الأسود لكل فاصل بين طولي موجتين بالمكرومتر (μ.m) في الطيف، ومن ثم فإن المساحة المحددة بالمنحنى تساوي استطاعة الإشعاع الكلي المنبعث W . ويلاحظ من الشكل(5) أنه كلما ارتفعت درجة الحرارة ازدادت استطاعة الإشعاع. كما يلاحظ أيضاً أنه كلما ازدادت درجة الحرارة انزاحت ذرا منحنيات إشعاع الجسم الأسود نحو الموجات القصيرة. ويخضع طول الموجة التي يبلغ عندها منحنى إشعاع الجسم الأسود القيمة العظمى لقانون انزياح فين التالي:

λm=A/T

حيث:

|

| (الشكل 5) منحني إشعاع ا لجسم الأسود |

A هو ثابت واحدته 2898μ.mK°

T هو درجة الحرارة بالكلفن

ويرى أن طول الموجة التي يكون عندها الإشعاع الطيفي أعظمياً يتغير عكسياً بتغير درجة الحرارة المطلقة للجسم الأسود. وتلاحظ هذه الظاهرة عندما يسخن جسمٌ معدني فعندما تأخذ درجة الحرارة بالازدياد يبدأ بالإشعاع بموجات أطوالها متناقصة ويتغير لونه بالتتابع من الأحمر الداكن إلى البرتقالي فالأصفر فالأبيض. وتماثل أشعة الشمس الإشعاعات المنبعثة عن الجسم الأسود الذي يسخن إلى درجات عالية من الحرارة، ذلك لأن الشمس مشعٌّ درجة حرارته 6000 كلفن (انظر الشكل 5).

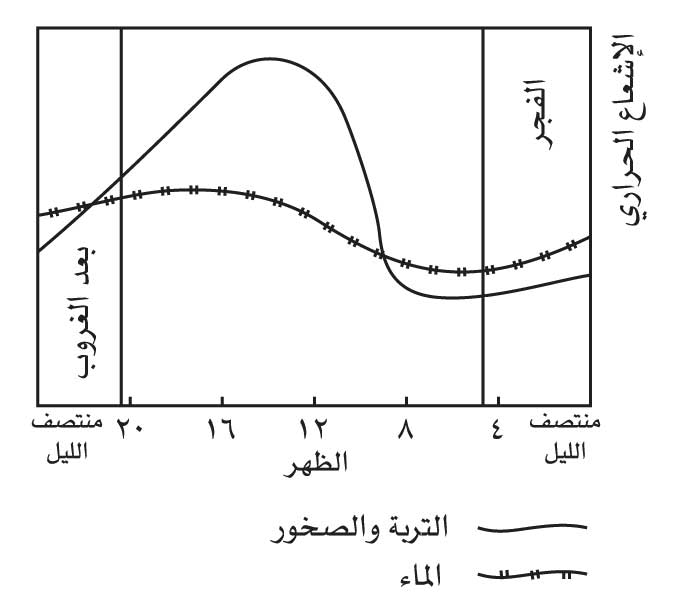

وإن متوسط درجة حرارة الأرض المحيطة (أي درجة حرارة سطح التربة أو الماء أو النبات) هو في حدود 300 كلفن ويعادل 27 درجة مئوية، وبتطبيق العلاقة λm=A/T يكون طول موجة إشعاع الظواهر الأرضية λ مساوياً 9.7 مكرومتر. ويرتبط هذا الإشعاع بحرارة الأرض ويسمى طاقة الأشعة تحت الحمراء الحرارية، وهي أشعة غير مرئية ولايمكن تصويرها ولكن يمكن استشعارها بوسائل حرارية كمقاييس الأشعة radiometer أو الماسحات scanners .

وتكون طاقة إشعاع الشمس في ذروتها عند طول الموجة 0.5 مكرومتر، كما هو مبين في الشكل (5). وإن العين وأفلام التصوير تتحسس الطاقة ضمن هذا المجال وعند هذا الطول من الموجة، وعليه فبوجود أشعة الشمس تمكن ملاحظة الظواهر والأجسام الأرضية بفضل انعكاس الأشعة عنها، في حين لاتلاحظ الطاقة الصادرة عن الظواهر الأرضية التي يزيد طول موجتها λ على 9.7 مكرومتر، عند درجة الحرارة المحيطية 300 كلفن، إلا بأنظمة تحسس غير تصويرية (غير فوتوغرافية).

وإن الحد الفاصل بين الأشعة تحت الحمراء المنعكسة والأشعة تحت الحمراء الحرارية يقع تقريباً عند الموجة 3مكرومتر. فأطوال الموجات التي هي اقصر من 3مكرومتر تغلب فيها الأشعة تحت الحمراء المنعكسة. وأطوال الموجات التي هي أكبر من 3مكيرومتر تغلب فيها الأشعة تحت الحمراء الحرارية.

ممر الانتقال: لكي تتم عملية الاستشعار عن بعد لابد من وصول الأشعة من مصدر الطاقة إلى الهدف ومن الهدف إلى المستشعِر، وهذا يتم عبر مايسمى ممر الانتقال transmission Path إن جميع الإشعاعات التي تتحسسها منظومات الاستشعار عن بعد، بغض النظر عن مصادرها، تمر في طبقات الجو ويختلف مسارها اختلافاً كبيراً. فالصور الفوتوغرافية الفضائية تنتج من انعكاس ضوء الشمس الذي يمر من خلال الغلاف الجوي مرتين، في حين تكشف المستشعرات الحرارية المحمولة في الطائرات الطاقة الصادرة من الأرض مباشرة، ومن ثم فإن مسار الإشعاع هو من سطح الظاهرة الأرضية إلى المستشعر.

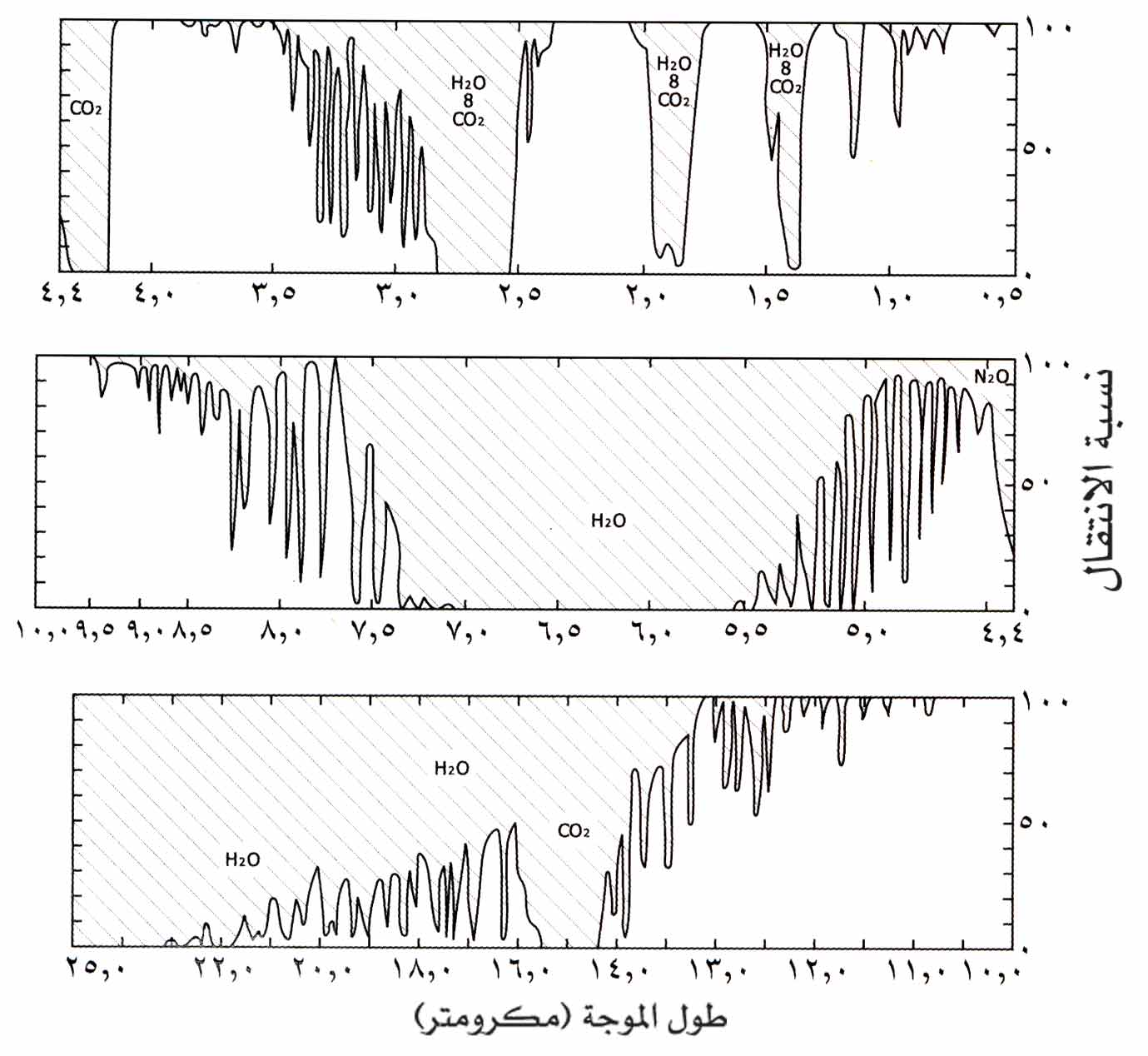

وعلى هذا فإن تأثير الغلاف الجوي يختلف باختلاف الفروق في أطوال المسارات، كما يختلف باختلاف الطاقة المستشعرة وبطول الموجة. ويؤثر الجو أيضاً في مركِّبات الطيف (الموجات الطيفية) التي تتحسسها المستشعرات وذلك بسبب ميكانيكية التبعثر والامتصاص في الجو.

التبعثر في الجو: يحدث ثلاثة أنواع من التبعثر في طبقات الجو. هي تبعثر رالي Rayleigh scatter ويحدث عندما تكون أقطار الجسيمات التي في الجو أصغر من أطوال موجات الإشعاعات. ويتناسب التبعثر عكسياً مع λ4.

|

| (الشكل6) النوافذ الجوية المستخدمة في الاستشعار عن بعد |

وعند شروق الشمس وغروبها تمر أشعتها في مسارات أطول في طبقات الجو منها في وقت الظهيرة، وعليه يكون التبعثر والامتصاص تامين للموجات القصيرة وتبدو السماء حمراء أو برتقالية لأن أطوال موجات الأشعة الحمراء والبرتقالية أكبر من الزرقاء وأقل منها تبعثراً.

ـ تبعثر مي Mie Scatter ويحدث عندما تكون أقطار الجسيمات في الجو مساوية لأطوال موجات الطاقة التي تصطدم بها. ومن الأسباب الرئيسية لهذا التبعثر وجود جسيمات الغبار وبخار الماء العالقين في الجو.

ـ التبعثر غير الانتقائي Nonselective Scatter ويحدث عندما تكون أقطار الجسيمات المسببة للتبعثر أطول بكثير من أطوال موجات الطاقة الكهرمغنطيسية كالتبعثر الحاصل بفعل قطرات الماء التي تراوح أقطارها بين 5 و 100 مكرومتر والتي تبعثر كل الأشعة المرئية وتحت الحمراء بعثرة متساوية تقريباً.

|

| (الشكل 7) خلاصة منحنيات الإشعاع الشمسي والجسم الأسود، ومواصفات النفوذ عبر طبقات الجو ومجالات عمل أدوات الاستشعار عن بعد (التي تستخدمها مؤسسة شيزر وستيفنسن 1970) |

تعليق