استقال حديثًا أندرو سابسكي -المستشار الحكومي في المملكة المتحدة- على خلفية تعليقات تدعم تحسين النسل، وتزامن ذلك مع الجدل الذي أثاره ريتشارد دوكنز -عالم البيولوجيا التطورية المعروف بكتابه (الجين الأناني)- بتغريدة قال فيها إن تحسين النسل: «منحط أخلاقيًا، لكنه نافع».

يمكن تعريف (تحسين النسل) بأنه العلم والممارسة الهادفان إلى تحسين الجنس البشري من طريق انتقاء السمات الوراثية (الحسنة). عند ذكر هذا المصطلح، تتبادر إلى الذهن حتمًا فظائع النازيين الذين استخدموا أيديولوجية تحسين النسل ذريعةً لإجراء التعقيم الإجباري على نطاق واسع، والإكراه على القتل الرحيم، ومحرقة الهولوكوست، وبالنظر إلى هذا التاريخ المشؤوم، لا بد من القلق عندما يقر مسؤولون حكوميون أفكارًا لتحسين النسل.

نالت حركات تحسين النسل في الماضي نصيبها من الرفض من الجانبين الأخلاقي والعلمي، لكن ما زالت فرصة طرح الأسئلة حول أخلاقيات التحسين الجيني للجنس البشري قائمة.

يدفع ظهور تقنيات جينية جديدة غالبًا إلى تجدد الجدال، والسؤال المطروح هنا: هل يمكن أن تنفصل أفكار تحسين النسل في إطار تحسين الجنس البشري عن شرور الماضي؟ وهل يمكن تطبيقها لغايات حميدة؟ أم أنه توجد إشكالية أخلاقية متأصلة في فكرة تحسين البشر جينيًا؟

ربما يمكن تبرير دراسات تحسين النسل الجديدة ضمن إطار أخلاقي، على أن تُقيّم التقنيات الجينية الجديدة وفق قواعدها الخاصة، لكننا نحتاج أيضًا إلى التفكير في السياق السياسي الأوسع، فإذا زُعم أن تحسين السمات البشرية استراتيجية أساسية لتحسين الرفاهية الفردية (وهذا بعيد الاحتمال)، ستبدو هذه العملية (تفريدًا) للمشكلات الاجتماعية، وقد كان ذلك سمةً مميزة في الافكار القديمة لتحسين النسل.

الماضي الأسود

يُعَد المستكشف والعالم الإنجليزي فرانسيس غالتون (1822-1911) أبو حركة تحسين النسل، إذ أبدى اهتمامًا بفكرة إمكانية توريث سمات محددة، متأثرًا بكتاب (أصل الأنواع) لابن عمه تشارلز داروين، واهتم على نحو خاص بتوريث الذكاء، وكيفية زيادة مخزون المواهب والسمات النادرة في المجتمع، وآمن أن أساس المشكلات الاجتماعية كالفقر والتشرد والجريمة سببه السمات الفاسدة التي ينقلها الآباء إلى الأبناء.

صمم غالتون برنامجًا بحثيًا طموحًا، واضعًا نصب عينيه هدفًا واضحًا هو (تحسين المخزون البشري) عبر إنجاب بشر مُنتَقين وتربيتهم، وفي سنة 1883، أُطلق على هذا البرنامج اسم (يوجينيكس) الذي يعني (الولادة الصالحة).

أصبحت أفكار غالتون مؤثرةً، وتبناها الكثيرون على نطاق واسع، في بريطانيا أولًا، ثم في الولايات المتحدة وألمانيا والبرازيل وإسكندنافيا. أحدثت أفكار غالتون حركةً شعبية لإعادة تشكيل المجتمع عبر إنجاب البشر انتقائيًا، في زمن طغت فيه مخاوف واسعة حول حالة البلاد، وافتقار المجتمع إلى الازدهار الاجتماعي، وفساد الشعب.

شهد النصف الأول من القرن العشرين تشريع عدد من سياسات تحسين نسل، ركز تحسين النسل (الإيجابي) على تشجيع إنجاب (مجموعات بشرية صالحة)، من طريق نشاطات مثل مسابقات (الأسرة الأصلح) التي أُجريَت في الولايات المتحدة، أما تحسين النسل (السلبي)، فقد شمل عدم التشجيع على الإنجاب أو منعه بين المجموعات التي عُدَّت حينها (غير صالحة)، مثل الفقراء والمجرمين والبُلْه، وبأساليب قسرية غالبًا.

الفائزون في مسابقة (الأسرة الأصلح) في توبيكا، كانساس

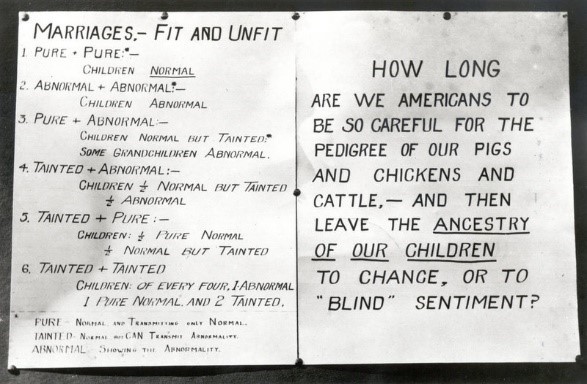

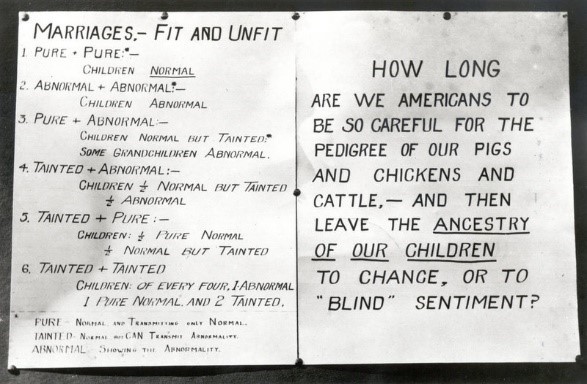

مخطط يُظهر أنواع الزواج، عُرض في معرض كانساس الحر، 1927

الأسرة الفائزة في مسابقة (الأسرة الأصلح)، معرض كانساس الحر 1927

يرتبط تحسين النسل غالبًا بالفظائع النازية، لكن العديد من الأفعال الوحشية ارتُكبت باسمه مستهدفةً الأقليات والضعفاء، مثل الفقراء والعاجزين والمرضى عادةً. وأُجريَ التعقيم القسري على نطاق واسع في إطار الجهود الرامية إلى تحسين النسل (السلبي)، ولم يقتصر ذلك على ألمانيا النازية، بل تجاوزها إلى الدول الإسكندنافية (استمرت هذه الممارسات في السويد حتى سبعينيات القرن العشرين) والولايات المتحدة (استمر التعقيم الإجباري للسجينات حتى سنة 2010). أشركت الولايات المتحدة أيديولوجية تحسين النسل مع أفكار الهرمية العرقية، وطبقت التفكير القائم على تحسين النسل في مجال الهجرة، ما أدى إلى تمرير قانون تقييد الهجرة سنة 1924، الذي ينص على منع دخول المجموعات الإثنية (الأدنى).

التقنيات الجينية الحديثة

بعد الحرب العالمية الثانية والفظائع التي ارتكبها الحكم النازي، خسر تحسين النسل قبوله المجتمعي، لكن المخاوف المتعلقة به عادت تطفو على السطح مع ظهور التقنيات الجينية الجديدة التي تسمح بتحسين البشر بطريقة ما، وأبرزها التعديل الجيني الذي توفره تقنية (كريسبر-كاس 9)، وتقنيات الإنجاب مثل التشخيص الجيني قبل الزرع.

تساعد تقنيات الإنجاب الوالدين المستقبليين على إنجاب أطفال خالين من الإعاقات والاضطرابات الجينية، ومع تقدم معرفتنا بالجينوم البشري، قد يتوسع مجال قدرتنا على انتقاء السمات أو استبعادها، ما يعزز المخاوف من ظهور (أطفال مُصمَّمين).

يصنف بعض المشككين هذه التقنيات أحيانًا ضمن مجال (تحسين النسل) بهدف تشويه سمعتها، ويعقب ذلك مناقشات تبحث في أمرها، هل تمثل هذه التقنيات شكلًا من تحسين النسل القديم؟ وهل هي بذلك لا أخلاقية؟ أم إنها تمثل شكلًا حميدًا من تحسين النسل؟ لكن ما زالت الأسئلة عن أخلاقيات التقنيات الجينية وتقنيات تحسين النسل الجديدة بلا جواب شاف.

حتى لو كان لزامًا علينا أخلاقيًا تشريع هذه التقنيات الجينية الجديدة، سيكون تقديم هذه التطورات التقنية بوصفها (حلًا) للمشكلات الاجتماعية المعقدة مثل الفقر والبطالة وسوء الصحة الجسدية والعقلية أمرًا بعيدًا عن النزاهة. من الأفضل أن نحترس من الادعاءات البيولوجية التي تنتقد السمات الفردية بوصفها عيوبًا دون الالتفات إلى أهمية العوامل الاجتماعية والسياسية، إذ يتماشى هذا النوع من التفكير إلى حد بعيد مع المفهوم القديم لتحسين النسل.

من حقنا أن نقلق عندما يقر مسؤولون حكوميون أفكارًا لتحسين النسل، ومن المطمئن أن تعليقات سابسكي حرضت غضبًا مماثلًا أجبره على الاستقالة، لكن أحيانًا يُعَد (تفريد) المشكلات الاجتماعية موضوعًا مألوفًا في العصر الحالي، الذي تنتشر فيه السياسات التقشفية.

يمكن تعريف (تحسين النسل) بأنه العلم والممارسة الهادفان إلى تحسين الجنس البشري من طريق انتقاء السمات الوراثية (الحسنة). عند ذكر هذا المصطلح، تتبادر إلى الذهن حتمًا فظائع النازيين الذين استخدموا أيديولوجية تحسين النسل ذريعةً لإجراء التعقيم الإجباري على نطاق واسع، والإكراه على القتل الرحيم، ومحرقة الهولوكوست، وبالنظر إلى هذا التاريخ المشؤوم، لا بد من القلق عندما يقر مسؤولون حكوميون أفكارًا لتحسين النسل.

نالت حركات تحسين النسل في الماضي نصيبها من الرفض من الجانبين الأخلاقي والعلمي، لكن ما زالت فرصة طرح الأسئلة حول أخلاقيات التحسين الجيني للجنس البشري قائمة.

يدفع ظهور تقنيات جينية جديدة غالبًا إلى تجدد الجدال، والسؤال المطروح هنا: هل يمكن أن تنفصل أفكار تحسين النسل في إطار تحسين الجنس البشري عن شرور الماضي؟ وهل يمكن تطبيقها لغايات حميدة؟ أم أنه توجد إشكالية أخلاقية متأصلة في فكرة تحسين البشر جينيًا؟

ربما يمكن تبرير دراسات تحسين النسل الجديدة ضمن إطار أخلاقي، على أن تُقيّم التقنيات الجينية الجديدة وفق قواعدها الخاصة، لكننا نحتاج أيضًا إلى التفكير في السياق السياسي الأوسع، فإذا زُعم أن تحسين السمات البشرية استراتيجية أساسية لتحسين الرفاهية الفردية (وهذا بعيد الاحتمال)، ستبدو هذه العملية (تفريدًا) للمشكلات الاجتماعية، وقد كان ذلك سمةً مميزة في الافكار القديمة لتحسين النسل.

الماضي الأسود

يُعَد المستكشف والعالم الإنجليزي فرانسيس غالتون (1822-1911) أبو حركة تحسين النسل، إذ أبدى اهتمامًا بفكرة إمكانية توريث سمات محددة، متأثرًا بكتاب (أصل الأنواع) لابن عمه تشارلز داروين، واهتم على نحو خاص بتوريث الذكاء، وكيفية زيادة مخزون المواهب والسمات النادرة في المجتمع، وآمن أن أساس المشكلات الاجتماعية كالفقر والتشرد والجريمة سببه السمات الفاسدة التي ينقلها الآباء إلى الأبناء.

صمم غالتون برنامجًا بحثيًا طموحًا، واضعًا نصب عينيه هدفًا واضحًا هو (تحسين المخزون البشري) عبر إنجاب بشر مُنتَقين وتربيتهم، وفي سنة 1883، أُطلق على هذا البرنامج اسم (يوجينيكس) الذي يعني (الولادة الصالحة).

أصبحت أفكار غالتون مؤثرةً، وتبناها الكثيرون على نطاق واسع، في بريطانيا أولًا، ثم في الولايات المتحدة وألمانيا والبرازيل وإسكندنافيا. أحدثت أفكار غالتون حركةً شعبية لإعادة تشكيل المجتمع عبر إنجاب البشر انتقائيًا، في زمن طغت فيه مخاوف واسعة حول حالة البلاد، وافتقار المجتمع إلى الازدهار الاجتماعي، وفساد الشعب.

شهد النصف الأول من القرن العشرين تشريع عدد من سياسات تحسين نسل، ركز تحسين النسل (الإيجابي) على تشجيع إنجاب (مجموعات بشرية صالحة)، من طريق نشاطات مثل مسابقات (الأسرة الأصلح) التي أُجريَت في الولايات المتحدة، أما تحسين النسل (السلبي)، فقد شمل عدم التشجيع على الإنجاب أو منعه بين المجموعات التي عُدَّت حينها (غير صالحة)، مثل الفقراء والمجرمين والبُلْه، وبأساليب قسرية غالبًا.

الفائزون في مسابقة (الأسرة الأصلح) في توبيكا، كانساس

مخطط يُظهر أنواع الزواج، عُرض في معرض كانساس الحر، 1927

الأسرة الفائزة في مسابقة (الأسرة الأصلح)، معرض كانساس الحر 1927

يرتبط تحسين النسل غالبًا بالفظائع النازية، لكن العديد من الأفعال الوحشية ارتُكبت باسمه مستهدفةً الأقليات والضعفاء، مثل الفقراء والعاجزين والمرضى عادةً. وأُجريَ التعقيم القسري على نطاق واسع في إطار الجهود الرامية إلى تحسين النسل (السلبي)، ولم يقتصر ذلك على ألمانيا النازية، بل تجاوزها إلى الدول الإسكندنافية (استمرت هذه الممارسات في السويد حتى سبعينيات القرن العشرين) والولايات المتحدة (استمر التعقيم الإجباري للسجينات حتى سنة 2010). أشركت الولايات المتحدة أيديولوجية تحسين النسل مع أفكار الهرمية العرقية، وطبقت التفكير القائم على تحسين النسل في مجال الهجرة، ما أدى إلى تمرير قانون تقييد الهجرة سنة 1924، الذي ينص على منع دخول المجموعات الإثنية (الأدنى).

التقنيات الجينية الحديثة

بعد الحرب العالمية الثانية والفظائع التي ارتكبها الحكم النازي، خسر تحسين النسل قبوله المجتمعي، لكن المخاوف المتعلقة به عادت تطفو على السطح مع ظهور التقنيات الجينية الجديدة التي تسمح بتحسين البشر بطريقة ما، وأبرزها التعديل الجيني الذي توفره تقنية (كريسبر-كاس 9)، وتقنيات الإنجاب مثل التشخيص الجيني قبل الزرع.

تساعد تقنيات الإنجاب الوالدين المستقبليين على إنجاب أطفال خالين من الإعاقات والاضطرابات الجينية، ومع تقدم معرفتنا بالجينوم البشري، قد يتوسع مجال قدرتنا على انتقاء السمات أو استبعادها، ما يعزز المخاوف من ظهور (أطفال مُصمَّمين).

يصنف بعض المشككين هذه التقنيات أحيانًا ضمن مجال (تحسين النسل) بهدف تشويه سمعتها، ويعقب ذلك مناقشات تبحث في أمرها، هل تمثل هذه التقنيات شكلًا من تحسين النسل القديم؟ وهل هي بذلك لا أخلاقية؟ أم إنها تمثل شكلًا حميدًا من تحسين النسل؟ لكن ما زالت الأسئلة عن أخلاقيات التقنيات الجينية وتقنيات تحسين النسل الجديدة بلا جواب شاف.

حتى لو كان لزامًا علينا أخلاقيًا تشريع هذه التقنيات الجينية الجديدة، سيكون تقديم هذه التطورات التقنية بوصفها (حلًا) للمشكلات الاجتماعية المعقدة مثل الفقر والبطالة وسوء الصحة الجسدية والعقلية أمرًا بعيدًا عن النزاهة. من الأفضل أن نحترس من الادعاءات البيولوجية التي تنتقد السمات الفردية بوصفها عيوبًا دون الالتفات إلى أهمية العوامل الاجتماعية والسياسية، إذ يتماشى هذا النوع من التفكير إلى حد بعيد مع المفهوم القديم لتحسين النسل.

من حقنا أن نقلق عندما يقر مسؤولون حكوميون أفكارًا لتحسين النسل، ومن المطمئن أن تعليقات سابسكي حرضت غضبًا مماثلًا أجبره على الاستقالة، لكن أحيانًا يُعَد (تفريد) المشكلات الاجتماعية موضوعًا مألوفًا في العصر الحالي، الذي تنتشر فيه السياسات التقشفية.